En el mes de septiembre de 1938, el

anciano primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain, decidió viajar en avión

por primera vez en su vida. Un bautizo del aire tardío y angustioso. Tenía prisa en ir y

volver: iba a entrevistarse con Hitler para tratar de ahuyentar el espectro de la guerra

que aterrorizaba a Europa.

A Chamberlain, los aviones no sólo le daban miedo, sino que le desconcertaban, le

repugnaban. En la tienda de su padre, en Brighton, había sido educado para otro mundo.

Los aviones eran unos pesados trastos que daban saltos ridículos y después se

estrellaban. Luego, su padre enriqueció, fue alcalde (lord mayor) de Birmingham, entró

en política; Neville siguió su carrera municipal y luego política: se le acusaba de no

saber nada de los asuntos exteriores, ni siquiera de Europa. Ni del mundo moderno.

Chamberlain se irritaba por el fenómeno de la aviación. Se le decía que ni el

Reino Unido ni Francia podían entrar en guerra porque no tenían aviones suficientes: él

creía en la Flota, porque «Britannia rules the waves». Unos meses antes, en abril de

1937, la aviación alemana había bombardeado y destruido la ciudad de Guernica; y en el

otoño de 1938 se pensaba que podría destruir Londres.

La cuestión checoslovaca

La situación general en Europa

era dramática. La persona a quien los periódicos ingleses llamaron años antes «un

extraño tirolés», Adolf Hitler, había reconstruido toda la fuerza alemana perdida en

la Primera Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles. Creó un pacto con la Italia de

Mussolini —el «Eje»— y en marzo había anexionado Austria a Alemania; ahora

pretendía conquistar un sustancioso fragmento de Checoslovaquia: el territorio llamado de

los Sudetes, donde vivía una mayoría alemana que Hitler consideraba «irredenta».

Checoslovaquia era un país inventado al terminar la Primera Guerra Mundial. en

1918, tomando territorios del desmembrado imperio de Austria-Hungría y uniendo a los

checos con los eslovacos: la proporción de habitantes, en 1918, era de siete millones de

checos. dos millones de eslovacos, tres millones y medio de alemanes concentrados en la

tierra de los Sudetes y cantidades inferiores al millón de húngaros y de rutenos. Los

alemanes separados pretendieron siempre la reincorporación a su patria de origen: pero no

todos deseaban que esa patria estuviese dominada por el nazismo de Hitler. El movimiento

nacionalista de Konrad Henlein trabajaba de acuerdo con Hitler; había un partido

socialdemócrata que pretendía, sobre todo, una autonomía democrática. Sobre los

demócratas, el partido nazi ejercía una fortísima presión. Hitler enviaba agentes y

agitadores capaces de realizar provocaciones, a cada una de ellas, Hitler reaccionaba con

enérgicos discursos acusando a los checos de maltratar a los alemanes. «Los alemanes son

tratados como negros; ni siquiera a Turquía se atreverían a tratarla de tal forma»,

decía Hitler.

La decisión de apoderarse no sólo de este territorio, sino de toda

Checoslovaquia, había sido tomada por Hitler por lo menos un año antes. El 5 de

noviembre de 1937 celebró una reunión secreta a la que asistieron, entre otros, el

ministro de la Guerra, el de Asuntos Exteriores, el comandante en jefe de la Marina, el de

la Aviación y el del Ejército de Tierra. Explicó entonces que su objetivo era

anexionarse Austria y Checoslovaquia para cubrir cualquier ataque por el Este si Alemania

avanzaba hacia el Oeste: las notas sobre esta reunión constituyen el Protocolo Hossbach

-del coronel Hossbach, que estaba presente- y se utilizaron abundantemente en el Proceso

de Nuremberg, que condenaría a los criminales de guerra.

¿Un deseo de Hitler o un plan de las

democracias?

Pero la integridad de

Checoslovaquia estaba garantizada por los tratados y acuerdos que la dieron vida. Había

dudas acerca de si los aliados —Inglaterra y Francia— serían capaces de entrar

en guerra para defender Checoslovaquia o si cederían y la abandonarían con la esperanza

de que fuese la última anexión de Hitler y así pudieran vivir en paz.

Los historiadores de la época dividen sus opiniones en dos. Unos creen que Hitler

estaba seguro de que provocaría la guerra mundial, y la deseaba. En el Protocolo Hossbach

se dice que Hitler sentía que los años se le venían encima —tenía 48— y

quería realizar la conquista del mundo antes de que se le hiciera tarde.

Los historiadores soviéticos tienen otro punto de vista sobre la cuestión. Según

ellos, no sólo Francia y el Reino Unido, sino también Estados Unidos, pretendían

canalizar la agresividad y los sueños imperiales de Hitler por donde les convenía: que

Alemania se expandiera hacia el Este, sobre territorio soviético. Creían que, de esta

forma, las dos potencias se destruirían entre sí; y entonces las democracias

capitalistas podrían fácilmente tomar posesión de Europa, acabando al mismo tiempo con

el comunismo y con el nazismo. La idea procedería de Estados Unidos: un viaje a Europa

del subsecretario de Estado, Sumner Welles, y del financiero Bernard Baruch -el mismo que

después de la guerra presentó el Plan Baruch para reducir a Alemania al estado pastoril

y agrario— tuvo por objeto convencer a ingleses y franceses de impulsar a Hitler

hacia el Este; la acción habría sido continuada por los embajadores de Estados Unidos:

Kennedy -padre del que después sería presidente- en la embajada de Londres; Bullit en la

de París y Hugh Wilson en Berlín.

Francia: crisis de la democracia

Había, además, otros elementos.

Se suele presentar a los dos principales países democráticos, Francia y Gran Bretaña,

como un bloque político. No era así. Había más de una Francia, más de una Gran

Bretaña. En la época de la amenaza se estaba desarrollando lo que en los manuales de

historia se llama crisis de la democracia: un movimiento político por el cual los

ciudadanos de esos países comienzan a desconfiar de sus sistemas de gobierno,

comparándolos con la «eficacia» de las dictaduras; no sólo con la de Hitler y la de

Mussolini, sino con la de Stalin.

En Francia había importantes movimientos fascistas: la Acción Francesa de Charles

Maurras, los «Camelots du Roi», los Cruces de Fuego del coronel La Rocque, las

Juventudes Patrióticas... La atracción entre fascismo o comunismo era incluso una

concurrencia de militantes. Ante todo ello, como forma de antifascismo, se había fundado

el Frente Popular de León Blum; débil, asustadizo, combatido por todas partes, minado

por la guerra de España, sin acuerdo con los conservadores británicos, se desmoronó.

Edouard Daladier, viejo militante de uno de los más viejos partidos de Francia, el

radical, tomó el Gobierno con ministros «moderados»: una suave izquierda, a la que

ayudó una derecha también moderada. En el momento de la crisis mundial, Daladier sabía

que tenía un país mal armado, una «quinta columna» —la expresión se había

tomado del vocabulario de la guerra española— de extrema derecha y un pacifismo

máximo. Cuando el presidente Benes de Checoslovaquia le telefoneó para preguntarle cuál

sería la actitud francesa en caso de una invasión alemana de Checoslovaquia, Daladier

utilizó las suficientes evasivas como para que Benes supiera ya que no podía esperar

nada.

Reino Unido: unas relaciones muy

especiales

No era muy distinta la situación

de Chamberlain en el Reino Unido; y él mismo no comprendía fácilmente el fondo de la

cuestión. Las relaciones de Gran Bretaña con Alemania eran muy especiales. Eduardo VIII

-el rey rodeado de la leyenda de amor, que abandonaría el trono por no separarse de Mrs.

Simpson y que continuaría hasta el final de sus días una vida errante con el nombre de

duque de Windsor- no ocultó ciertas simpatías por Hitler, y mantuvo relación política

con él por intermedio del duque de Coburgo; trató de crear una alianza anglo-alemana. El

propio Churchill admiraba a Mussolini y creyó hasta el último momento que podría contar

con él frente a Hitler.

Cuando se produjo el Anschluss -anexión de Austria por Alemania-, cuando empezaron

las amenazas sobre Checoslovaquia, la prensa británica -en su mayoría, conservadora-

trataba de aislar al país del conflicto europeo. Lord Rothermere escribió en el Daily

Mail que «los checos no nos importan nada». Con más suavidad -su característica-, el

Times publicaba un editorial el día 7 de septiembre en el que proponía, pura y

simplemente, que los Sudetes fueran entregados a Alemania.

El propio Chamberlain no estaba seguro de nada. Había dicho en público algo

terrible: hablando de Checoslovaquia, comentó que era «un lejano país cuyos habitantes

se pelean entre sí y nosotros ni siquiera sabemos por qué». Churchill, hablando del

Chamberlain de esa época, comentaba que no sabía nada de Europa, pero que tenía un

exceso de confianza en sí mismo que le hacía correr riesgos y hacérselos correr al

país. «Su única ambición era la de pasar a la historia como el creador de la paz».

Estaba forjando la guerra, cuando buscaba lo contrario. Trataba de apaciguar a Hitler.

Además, estaba la cuestión de los «condenados aviones»: la supremacía aérea de

Alemania sobre Francia y Gran Bretaña era absoluta. Una de las versiones de la gestión

de Chamberlain insiste en decir que lo que hizo en sus negociaciones con Hitler fue ganar

tiempo para que se produjera el rearme de las democracias. No hay ninguna seguridad de

ello.

«Querido señor Hitler»

En estas condiciones, Neville

Chamberlain escribió a Hitler -«Querido señor Hitler...» - pidiéndole una cita

urgente; Hitler accedió, y Chamberlain tomó el primer avión de su vida en dirección a

Berchtesgaden, el «nido de águilas» de Hitler.

Hitler amaba el pico de los Alpes bávaros. cerca de Austria: había ido allí a

una pensión -pensión Moritz- a escribir Mein Kampf; en 1928 había alquilado una villa

(Haus Wachenfeld por cien libras al mes) y ahora era su residencia imperial.

Chamberlain voló durante siete horas. Hay fotografías de su llegada: larga

levita; cándido cuello de pajarita entre cuya «uve» asomaba una nuez prominente, de

anciano adelgazado; un sombrero ribeteado de seda y, en las manos, un paraguas que se hizo

mítico; en torno a él, los cascos, las esvásticas, las enormes banderolas, los

uniformes cuajados de emblemas y de condecoraciones: uniformes del partido, del Ejército,

de las SS... Para algunos sentimentales, este contraste revelaba el valor cívico, la

lucha del poder civil contra la fuerza. Para otros -para el propio Hitler, para los

alemanes, para los nazis del mundo- era un espectáculo cómico.

Del aeropuerto le llevaron a la residencia de Hitler. El Führer le esperaba a la

mitad de la escalinata: se interpretó como un desdén. Las primeras palabras eran

también desdeñosas: Hitler vino a decir a Chamberlain que era dudoso que pudiera llegar

a un acuerdo con un gobierno que dependía de un partido; de un partido dependiente de un

parlamento, y de un parlamento sometido a la crítica de la prensa. Esta primera

entrevista -el 15 de septiembre- estuvo dominada por la verbosidad de Hitler, que expuso

claramente su postura con respecto a los Sudetes y su deseo de llevarla adelante incluso a

costa de una guerra mundial. El único acuerdo fue el de que Chamberlain regresaría

inmediatamente a Inglaterra para discutir el tema con sus ministros: Hitler no daría

ningún paso militar hasta tener una respuesta. Chamberlain recogió el acuerdo de sus

ministros - dijo ante el Consejo que Hitler le había parecido «un vulgar y pequeño

perro»- mientras Hitler continuaba sus preparativos militares.

A la espera de un casus belli

Chamberlain tomó otra vez el

avión el día 22: Hitler le esperaba en Bad Godesberg, una ciudad-balneario sobre el Rin.

Nunca quiso recibirle en Berlín. Hitler estaba en el hotel Dreesen; Chamberlain en el

Petersberg, al otro lado del río, que Chamberlain cruzaba para ir a ver a Hitler. Lo que

llevaba la delegación británica era un plan completo para la entrega de los Sudetes a

Alemania, sin necesidad de referéndum; Francia había aceptado disolver pura y

simplemente su alianza con Checoslovaquia, y el Reino Unido garantizaría la independencia

de Checoslovaquia después de amputada. Benes había sido forzado a aceptar. Todo estaba

aparentemente resuelto. Pero Hitler interrumpió a Chamberlain:

-«Lo lamento profundamente; pero, después de los últimos acontecimientos, no

puedo aceptar...»

Nunca explicó cuáles eran esos «últimos acontecimientos». Los miembros de la

delegación británica opinaron que Hitler quería la guerra a toda costa. Se especuló

con la idea de que estaba dejando durar la guerra de España esperando que se produjese en

ella un casus belli. La nueva propuesta de Hitler consistía en que sus soldados

ocuparían inmediatamente una zona de Checoslovaquia, que señaló en un mapa, y en que

nadie debía interponerse en el camino de esas tropas. Empujó suavemente a Chamberlain

hacia la terraza sobre el Rin. Era ya tarde, había niebla. Y Hitler lo lamentó:

- «Querido primer ministro, qué pena... Deseaba tanto mostrarle a usted la

bellísima vista desde esta terraza, y ya no habrá ocasión...»

|

Mussolini y Hitler asisten a un desfile de tropas

nacional-socialistas en Munich. La fotografía fue tomada en 1937 cuando Mussolini estaba

de visita oficial en Alemania

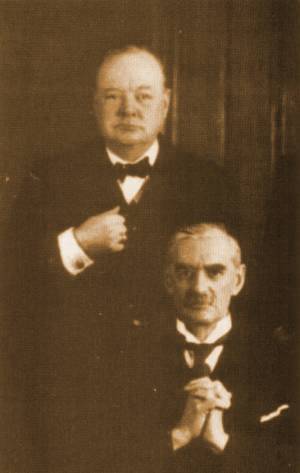

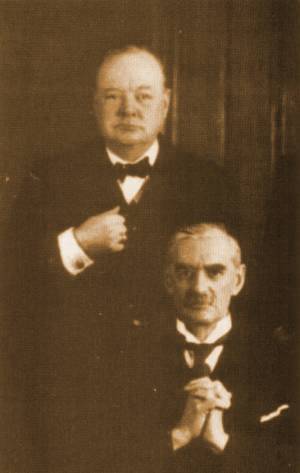

Churchill y Chamberlain

Chamberlain, Daladier, Hitler y Mussolini

Hitler en Berchtesgaden

Chamberlain recibido por Hitler

La última apropiación

Hubo esa ocasión. Chamberlain no

volvió a Londres. Al día siguiente cruzó de nuevo el río y visitó a Hitler; trató de

conseguir un acuerdo mejor. Sólo consiguió un aplazamiento. Hitler había exigido que

los checos abandonasen antes del día 28 el territorio reclamado; dio un plazo nuevo:

hasta el 1 de octubre. Algo obtenía Chamberlain: la afirmación de Hitler de que ésa

sería la última apropiación territorial de Alemania en Europa. «Me lo prometió con

gran formalidad», dijo Chamberlain a los Comunes (que no se lo creyeron).

El 26 de septiembre, Hitler pronunció un discurso en el Palacio de Deportes de

Berlín: Checoslovaquia no era nación, sino una mentira, y el padre de esta mentira era

el presidente Benes; el día 1 de octubre entraría en Checoslovaquia, con guerra o sin

ella.

«Es la última reclamación territorial que

tengo que formular en Europa, y en esto no cederé.» Las masas cantaban un himno heroico:

«El Dios que hizo crecer el hierro...» Algunos historiadores creen que, en esos días,

Hitler estuvo rozando su propio final y el de su aventura: un grupo de conspiradores, de

la resistencia contra el nazismo, tenía preparado un plan para derrocarle y ocupar el

Gobierno. Hubieran necesitado alguna resistencia por parte de Francia, de Gran Bretaña:

cuando vieron ceder a Chamberlain, creyeron que su oportunidad estaba perdida y

desistieron.

Conferencia de Munich: un ultimátum

El día 29 comenzó la

conferencia internacional que condujo a lo que se llama «el Pacto de Munich»: un

sinónimo de cobardía, de cesión ante la fuerza bruta, de concesión al pacifismo.

Hitler requería una aprobación formal de sus planes antes de proceder a la invasión,

que realizaría en todo caso. Si las potencias democráticas no firmaban, tendrían que

entrar en guerra para defender a Checoslovaquia. Si firmaban, la guerra se alejaba. Éste

era el carácter del ultimátum que Hitler lanzó en Munich.

La conferencia estaba compuesta únicamente por cuatro potencias: Inglaterra y

Francia (la «Entente Cordiale») y Alemania e Italia (el «Eje»). Mussolini llegó con

anticipación. Escuchó a Hitler exponer sus planes militares, que comprendían no sólo

la invasión de Checoslovaquia, sino la ofensiva contra Francia en caso de que ésta fuese

solidaria con el país invadido. Según algunos testigos de esa conversación -mantenida

en la estación de Kufstein, la antigua frontera entre Austria y Alemania -, Mussolini

persuadió a Hitler de que concediese algunas oportunidades a la paz: temía (aunque no lo

dijera) que su nación no estuviese preparada ni militar ni psicológicamente para la

guerra. Las acciones militares italianas en Abisinia y en España -Guadalajara- le habían

dejado intranquilo.

Todo estaba ya decidido

Hitler recibió a sus invitados

en Munich, en unión de Mussolini. Se reprodujo la misma escena de contraste entre el

esfuerzo civil y el poder militar, tan cuidadosamente preparada por Hitler. Les llevó a

la Führerhaus de la Kónigsplatz. Eran las 12.30 del 29 de enero, y Hitler caería

derrumbado en un sillón; como aplastado por el esfuerzo diplomático que estaba haciendo

para «preservar la paz del mundo». Apenas habló. No sabía ningún idioma extranjero, y

ésa parece ser la verdadera causa de su silencio, aunque se interpretó como una

concesión a Mussolini, como cargando sobre él la responsabilidad de hacer supuestas

concesiones cuando él tenía ya la guerra decidida.

Mussolini esgrimió un memorándum que presentó como propio: en realidad, lo

habían escrito en el ministerio de Asuntos Exteriores alemán (Goering, Neurath,

VonWeizsacker). Daladier y Chamberlain trataron -débilmente- de pedir que Checoslovaquia

estuviera presente en la conferencia donde en teoría se iba a decidir su destino (estaba

ya decidido): Hitler rechazó la petición. Otros intentos de regular la entrega de los

Sudetes -las indemnizaciones por las propiedades privadas, la suerte de las poblaciones

que desearan abandonar el territorio ocupado- fueron también desoídas.

La llamada «conferencia» era, en realidad, un maremágnum de conversaciones

privadas, de grupos, de estado de nervios de Hitler, de suavidad por parte de Mussolini; y

de terror por parte de Chamberlain y de Daladier. Un testigo dice que Chamberlain

aparecía «grisáceo y distinguido»; Daladier, «silencioso e incómodo». Hitler

trataba de imitar a Mussolini, que hablaba en idiomas que él no entendía: reía o ponía

la cara seria y el ceño fruncido unos segundos después de que lo hiciera Mussolini.

Por la tarde, ya sólo se discutía el texto del memorándum que se atribuía a

Mussolini. A la madrugada, todo el texto estaba aceptado. A primeras horas de la madrugada

del 30 de noviembre, los funcionarios de las delegaciones redactaban el documento.

«Daladier se había hundido, agotado, en un inmenso sillón», dice un testigo; Mussolini

y Chamberlain conversaban en tono amistoso, y Hitler permanecía con la mirada fija en el

vacío y los brazos cruzados.

Sueños de guerra

Se le atribuye entonces a Hitler

un pensamiento, quizá por sus declaraciones posteriores: que había perdido una gran

ocasión de lanzar la guerra contra aquellos civiles empequeñecidos por un miedo que le

revelaba, mejor que los informes de sus diplomáticos, la escasez de su material de guerra

y la endeblez moral de sus retaguardias. Quizá tuviera razón Hitler, desde su punto de

vista: de haber lanzado la guerra en aquel momento, tal vez la hubiera ganado.

Francia y Gran Bretaña no tenían fondo. Y, en Estados Unidos, Roosevelt no estaba

seguro de poder llevar su nación a la guerra. Los aislacionistas le negaban esta

posibilidad. Y Estados Unidos era una feliz nación de abundancia y dulzura de vivir -una

vez repuesta de su profunda crisis económica, cuya repercusión había producido, entre

otras cosas, los fascismos europeos- que no quería ir a la guerra. Roosevelt enviaba

mensajes urgentes a Chamberlain y a Daladier para que no cediesen, pero no les prometía

nada. Efectivamente, sólo entró en guerra cuando tuvo la posibilidad de ganarla con poco

esfuerzo.

En cuanto a la URSS, estaba segura de que el Pacto de Munich iba contra ella: sus

esfuerzos para asistir a la conferencia no habían sido escuchados. Stalin preparaba una

jugada maestra: el pacto germano-soviético, que lanzaría a los alemanes contra el Oeste,

en vez de contra el Este; pero por poco tiempo...

El vencedor y los idiotas

El 1 de octubre, los alemanes

entraban en Checoslovaquia. Hitler iba con sus soldados en un Mercedes especial, «todo

terreno». Schacht le oyó murmurar, refiriéndose a Chamberlain: «Ese tipo me ha

estropeado mi entrada en Praga...»

Daladier y Chamberlain regresaron a sus países esperando una tormenta política.

No fue así. En su última madrugada en Alemania habían vivido un falso éxito: los

alemanes pasaban ante sus balcones gritando vivas y felicitaciones por haber conseguido la

paz. Creían que París y Londres se manifestarían en sentido contrario.

Daladier bajó de la estación y entró en París por la calle Lafayette; su coche

quedó bloqueado por la multitud. Cuando temía que fuesen a lincharle, escuchó

ovaciones, bravos y gritos de entusiasmo. Se dirigió al Secretario de Estado que le

acompañaba y murmuró, señalando a la multitud:

-«¡Los idiotas!»

Chamberlain manifestaba el mismo entusiasmo que los ingleses que le recibían:

enseñaba un papel a la multitud -se supone que era el texto de los acuerdos de

Munich— y respondía a sus gritos con otros:

-«¡Paz para nuestro tiempo!» Estaba ya seguro de que era el Pacificador. Se

durmió apaciblemente en su residencia oficial -el número 10 de Downing Street- mientras

grupos de londinenses cantaban bajo sus ventanas: «For he is a jolly good fellow...»

(«Es un muchacho excelente...»). Por eso no comprendió nada cuando Winston Churchill se

levantó en los Comunes para atacar los acuerdos. Creyó que eran querellas de partido. Y

la opinión pública, y los periódicos, se volvieron contra Churchill, y contra su frase

apocalíptica:

-«Hemos sufrido una derrota absoluta y total...»

Pero la guerra mundial comenzó un año después. Chamberlain fue desposeído de su

cargo, y sustituido por Winston Churchill al frente de un Gobierno de coalición.

(sigue)

|