Volver al índice

del sitio

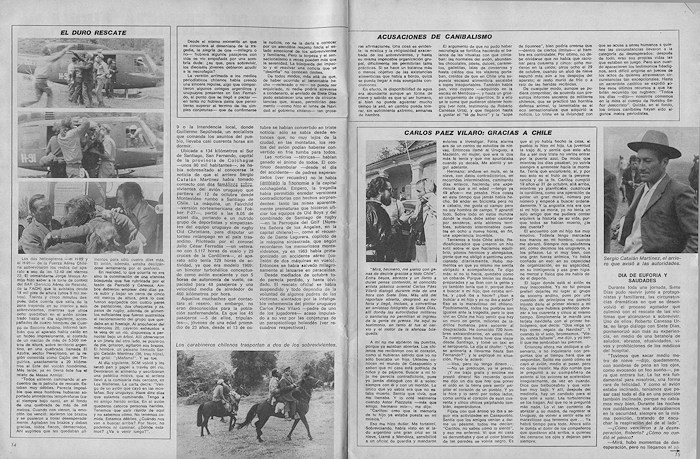

El redactor Oscar Giardinelli y el fotógrafo Mariolino Castellazzo volaron a Chile en busca de los testimonios más emocionantes del rescate de los rugbiers uruguayos que sobrevivieron a la tragedia aérea del 13 de octubre pasado. El despliegue de la información recogida, reportajes y notas gráficas que sigue incluye la pequeña foto de la derecha, homenaje de gratitud al amigo Carlos Páez Vilaró (centro), verdadero pilar del suceso final y padre de uno de los sobrevivientes, quien colaboró con Siete Días como un fotógrafo más del staff

"Veníamos volando bien,

cuando de pronto sentimos las turbulencias desde

abajo, desde la cordillera". A poco de pisar el

Hospital San Juan de Dios, en San Fernando,

provincia de Colchagua (Chile), Roberto Canessa

Urta (19, estudiante de Ingeniería Mecánica e

integrante del equipo uruguayo de rugby Old

Christians) charló —el sábado 23— con un redactor

de Siete Días, y dibujó un panorama del accidente

que —el viernes 13 de octubre pasado— envolvió en

una tragedia al avión Fairchild de la Fuerza Aérea

Uruguaya, en plena Cordillera de los Andes. "Sentí

que los motores aflojaban su fuerza y miré por la

ventanilla. Ahí nomás estaba la nieve. Un pico a

dos metros del ala del aparato parecía salir de

entre las nubes, como surgido del cielo. Era

increíble. Me asusté, pero me dije: Bueno, acá hay

que empezar a cantar, a ver si..., la cosa pasa.

Mientras el avión no choque —me recomendé— hay

esperanzas. De repente entoné alguna vieja canción

que ahora no recuerdo. Y en ese momento sentimos

que el piloto les daba mucha potencia a los

motores —justo antes había habido dos grandes

pozos de aire—, y sentimos un golpe, como un

estampido y un sacudimiento general. Yo pensé:

Bueno, ahora que el avión chocó, vamos a ver cómo

es la muerte. Mis compañeros empezaron a gritar:

¡Por favor, Jesús; por favor, Dios... Y después el

roce brutal, mientras suponía que el avión se

deslizaba por algún lado, inexplicablemente. No se

veía nada, todo era blanco, como una niebla, o

nieve, no sé, sólo los asientos que se sacudían y

yo esperaba el choque contra algo. Alguna vez

íbamos a frenarnos. Parecían pasar siglos, porque

un avión que se desliza por la nieve a 450

kilómetros por hora necesita gran distancia para

frenarse. Por suerte, se frenó nomás, poco a poco.

Y quedamos en la nieve, quietitos, y acto seguido

se sintió una... entrada de aire brutal", helado,

un alud de nieve y... después los lamentos, los

gemidos de los heridos, algún llanto. Yo me

levanté —tenía un golpe en la cara— y miré a mi

compañero, que estaba ileso. Entonces empezamos a

sacar gente de entre los fierros retorcidos".

"Cuando llegó la noche,

caímos rendidos, agotados. Habíamos alcanzado a

sacar lo que pudimos, los asientos —que fueron

convertidos en colchones para los heridos— y nos

hicimos frazadas con los forros. Alguien,

providencialmente, tenía un cortaplumas. Todo lo

utilizable se aprovechó para tapar los agujeros

del fuselaje y resguardarnos del frío. No sabíamos

muy bien dónde estábamos. El comandante, poco

antes, nos había informado que nos acercábamos a

Curicó, de modo que creíamos estar en territorio

chileno. Entonces decidimos que la mejor manera de

afrontar la situación era organizadamente y con

mucha fe. Sacamos a los muertos y ubicamos bien a

los heridos para aprovechar el poco espacio que

nos brindaba el pedazo de avión en que estábamos".

"Al día siguiente,

algunos compañeros trajeron nieve para hacer agua.

Lo más importante era no deshidratarnos. Las latas

de los asientos, con el reflejo del sol, nos

ayudaban a derretirla. Además, había vino y

chocolates para darle a la gente y entrar en

calor. Seguimos tapando agujeros y logramos

convertir el avión en un refugio. Nos unía la fe y

tratábamos de pensar en cosas agradables,

entretenernos y alejar las tristezas. Una pequeña

radio nos ayudó mucho. Al segundo día, como a las

10 de la mañana, escuchamos dos jets que pasaban,

y también un bimotor. Incluso nos hizo una cruz

encima, y creíamos que estábamos salvados.

Esperamos una patrulla que viniera por tierra,

pero infructuosamente. Ese fue el comienzo de

nuestra larga aventura".

LOS DIAS INTERMINABLES

A las 5.50 de la mañana

del pasado sábado 23, Celso Parra barría la vereda

del Hospital San Juan de Dios, en San Fernando

—una ciudad con menos de 40 mil habitantes, un par

de cines y un ritmo de vida netamente

provinciano—, mientras, adentro, dormían ocho de

los sobrevivientes de la tragedia. Una mueca casi

cómica le surcaba el rostro; musitaba algunas

palabras ininteligibles. Cuando vio a los hombres

de Siete Días bajar del automóvil con el que

viajaran desde Santiago no pareció sorprenderse.

—Buenas —dijo

calmosamente.

Inmediatamente, cruzó

la escoba a lo ancho de la puerta de entrada y,

suave "pero firmemente, afirmó:

—No se puede entrar;

están descansando.

En realidad, toda la

ciudad parecía conmovida desde la tarde anterior.

El deambular periodístico se inició allí, con

recorridas infructuosas —al principio— hasta el

Regimiento de Infantería Número 9 o la Intendencia

local, donde Guillermo Sepúlveda, un socialista

que comanda los asuntos del pueblo, llevaba casi

cuarenta horas sin dormir.

Ubicada a 134

kilómetros al Sur de Santiago, San Fernando,

capital de la provincia de Colchagua —unos 90 mil

habitantes—, se había sobresaltado al conocerse la

noticia de que el arriero Sergio Catalán Martínez

había tomado contacto con dos famélicos

sobrevivientes del avión uruguayo que partiera el

12 de octubre desde Montevideo rumbo a Santiago de

Chile. La máquina, un Fairchild —versión

norteamericana del Fokker F-27—, partió a las 8.05

de aquel día, portando a un nutrido grupo de

deportistas y simpatizantes del equipo uruguayo de

rugby Old Christians, para disputar un torneo

relámpago en el país trasandino. Piloteado por el

coronel Julio César Ferradás —un veterano con

5.117 horas de vuelo y 29 cruces de la

Cordillera—, el aparato sólo tenía 729 horas de

actividad, ya que era modelo 1969: un bimotor

turbohélice conceptuado como avión excelente y con

5 horas de autonomía de vuelo, capacidad para 48

pasajeros y una velocidad media de alrededor de

460 kilómetros por hora.

Aquellos muchachos que

contactara el resero, sin embargo, no eran

desconocidos para la población sanfernandeña. Es

que los 45 pasajeros —5 de ellos, tripulantes—,

jóvenes de una edad promedio de 23 años desde el

13 de octubre se habían convertido en triste

noticia: sólo se sabía desde entonces que, no muy

lejos de la ciudad, en las montañas, los restos

del avión podían haberse convertido en fría tumba

para todos.

Las noticias —tétricas—

habían ganado el ánimo de todos. El continuo

deambular —desde el día del accidente— de padres

esperanzados (ver recuadro) no le había cambiado

la fisonomía a la capital colchagüeña. Empero, la

tragedia había permitido enredar versiones

contradictorias con hechos sorprendentes: tanto

las misas aparentemente prematuras que hicieron

oficiar los equipos de Old Boys y del combinado de

Santiago de rugby —en la Parroquia del Golf

(Nuestra Señora de los Ángeles, en la capital

chilena)—, como el recuerdo de Dante Lagurara,

copiloto de la máquina siniestrada, que según

recordaron los memoriosos montevideanos, ya en

1963 había protagonizado un accidente aéreo

(colisión de dos máquinas en vuelo). Entonces se

había salvado milagrosamente al lanzarse en

paracaídas.

Desde mediados de

octubre todo parecía perdido, y hasta olvidado. El

rescate oficial se había suspendido y todo

dependía de la voluntad de algunos padres de las

víctimas, alentados por la infatigable vehemencia

del pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró —padre de

uno de los jugadores— acaso impulsado a su vez por

las conjeturas de un parapsicólogo holandés (ver

recuadros respectivos).

DIA DE EUFORIA Y

SAUDADES

Durante toda una

jornada, Siete Días pudo revivir junto a

protagonistas y familiares, las circunstancias

dramáticas en que se desenvolvió el proceso

agotador que culminó con el rescate de las

víctimas que alcanzaron a sobrevivir. Uno de

ellos, Roberto Canessa Urta, en largo diálogo con

Siete Días, pormenorizó aún más su experiencia, en

medio de una batahola de saludos, abrazos,

efusividades. vivas y prohibiciones de los médicos

del hospital.

"Tuvimos que sacar

medio metro de nieve —dijo, quedamente, con

sombras de pena en los ojos, como evocando un feo

sueño—, para que entrara luz. La luz era

fundamental para nosotros, una forma rara de

felicidad. Y como el avión estaba inclinado,

teníamos que pasar casi todo el día en una

posición también inclinada, porque no cabíamos muy

bien. Durante las noches nos cuidábamos, nos

abrazábamos en la oscuridad, siempre en la misma

posición, tratando de escuchar la respiración del

de al lado".

—¿Cómo vencieron a la

desesperación, Roberto? ¿Cómo no cundió el pánico?

—Mirá, hubo momentos de

desesperación. pero no llegamos al pánico porque

siempre supimos y sabemos que el pánico es

totalmente inconducente. Puede ser que en el

momento del alud hubiera un poco de terror, pero

nadie quiso salir a correr porque sí. Lo que

hicimos fue tratar de salvar a los compañeros. Yo

me hundí y creí que me moría, no podía respirar.

Pero sentí que alguien escarbaba la nieve y me

rescataba. Más que pánico, lo que sentíamos era la

desesperación por no dar abasto. Igual que cuando

escuchamos que se terminaba la búsqueda; fue muy

bravo eso, y ahí tomamos conciencia de que salir

gritando por la nieve no tenía sentido. Debimos

serenarnos más que nunca.

El alud que casi los

extermina el 29 de octubre, a la hora del

crepúsculo, fue uno de los hechos más

desgraciados. Fue descripto a Siete Días por

Fernando Parrado Dolgay (23, estudiante de

Ingeniería, rugbier): "Estábamos todos dentro del

avión. Habíamos hecho unas camas colgantes para

los heridos y los demás dormíamos en los

portaequipajes. Más o menos nos habíamos

acomodado, cuando a eso de las 7 de la tarde, de

repente, sentimos dos ruidos que parecían

estallidos tremebundos. Me asusté y traté de

salir, pero

en seguida me vi

muerto. No podía respirar, me pisaban, algo

pesadísimo me aplastaba, no entendía nada... Salí

como pude y me puse a ayudar a los demás. Allí

murieron siete personas...".

LA SUPERVIVENCIA, LA FE

Y LA ORGANIZACION

El misticismo en San

Fernando era notable. Se lo vivía en el ambiente,

como a una parte más del aire que se respiraba. La

mañana, radiante de sol, inundaba el valle,

mientras toda la población se había volcado hacia

el hospital. Esos muchachos uruguayos eran un poco

los hijos de cualquier chileno; cualquiera parecía

intuir que su solidaridad —aunque fuera emocional—

era imprescindible. Docenas de periodistas

rondaban entre la gente, entre los sencillos

héroes a la fuerza. En un aparte, Roberto Canessa

Urta continuó su relato a Siete Días.

—¿Cómo vivieron la

emergencia, el tiempo, la espera... ?

—Diariamente hacíamos

caravanas en busca de alimentos. Racionamos los

víveres y aguzamos el ingenio para que a todos nos

tocara un poco de todo. La otra parte del avión

estaba a tres días de camino. En una excursión

logramos

descubrir, por ejemplo,

25 cartones de cigarrillos y 500 cajas de

fósforos. Incluso rescatamos de entre los restos

un mazo de naipes, con el cual jugábamos mientras

escuchábamos la radio para entretenernos. Hasta

llegamos a confeccionar una lista de 63 lugares

posibles donde ir a comer cuando nos encontraran.

—¿Hacían patrullajes

para ver si alguien los localizaba?

—Sí, desde los primeros

días. Nos turnábamos, pero siempre teníamos la

sensación de girar alrededor de un mismo punto.

Pero acaso la real

visión de lo que la fe había provocado en los

sobrevivientes la daba Carlos Páez Rodríguez (19,

estudiante de Agronomía), quien aún se mostraba

como uno de los más emocionados. Todavía conmovido

por el reencuentro con su padre —motor del rescate—

y por la experiencia vivida, dialogó con Siete

Días, mientras acariciaba insistentemente un

montón de cadenas y rosarios que le colgaban del

pecho, como un suntuoso y tétrico peto de oro y

plata: las cadenas de sus compañeros muertos.

—Decí lo que quieras,

Carlitos.

—Lo único es que a

pesar de que viví una experiencia muy triste, fue

la más importante de mi vida, por lo que aprendí

de la actuación como equipo y porque los

principios aprendidos en el Colegio Christians

Brothers (al cual pertenece el equipo de rugby) se

repitieron: cuando se hacía un gol no era de uno,

sino de los quince. Y ahora fuimos dieciséis:

teníamos un linesman... Además, aprendimos a ser

apóstoles, a predicar una fe desde adentro, que se

nos aumentó en un millón por ciento.

—¿Qué fue lo que más te

preocupaba?

—Mi familia. Después de

esto uno sale endurecido para la vida, pucha,

claro que sí. Y en la impotencia es que uno se

incentiva, y eso me preocupaba mucho. Hablábamos

de comidas y de campo y reinaba gran camaradería,

a pesar de cierto nerviosismo cotidiano.

—¿Qué era lo más

importante para ustedes, más allá del obvio deseo

de salvarse? ¿La comida?

—No era el aspecto

alimentario, sino el psicológico. El mantenimiento

de la moral. Nos alimentábamos con las reservas

que había en el avión, latas de conserva, y en

fin, un racionamiento muy meticuloso. Cuando salió

la expedición de los muchachos, los que nos

quedábamos comíamos menos y ellos más. Teníamos

bastante chocolate y esas cosas. Como no había un

líder, todos asumimos el comando del grupo.

También sacábamos líquenes de las rocas, una

especie de hongo que al principio sabía

horriblemente, pero que después se hicieron

riquísimos.

—¿Y cómo fue el

reencuentro con la civilización?

—-Cuando llegaron los

primeros auxilios ya estábamos advertidos,

inclusive nos peinamos todos...

LA VUELTA AL HOGAR

En una silla de ruedas,

José Luis Inciarte (24, estudiante de Agronomía)

era el que se encontraba en peor estado físico.

Increíblemente desnutrido, herido en manos y cara,

con una avanzada infección en la pierna izquierda,

habló lentamente, con la voz entrecortada.

—Yo había perdido la

fe, pero acá la recuperé. Lo que vale es el

resultado, porque todo lo que pasamos fue

tremendo. El que flaqueaba se moría.

—¿Qué hacían cuando la

fe disminuía? ¿Rezaban?

—Sí, siempre había uno

que resurgía con una fe más grande, y levantaba el

ánimo de todos. La fe llegó a tal extremo de

decir, sin saberlo, que el viernes los muchachos

habían llegado a la civilización, como realmente

ocurrió.

—¿Dónde creían que

estaban?

—Cerquita de Curicó.

Por eso la excursión de Fernando y Roberto. Si

hubiéramos sabido que estábamos en la Argentina

habríamos ido para el otro lado.

—¿Tenían mapas o alguna

manera de ubicarse cartográficamente?

—Sí, había dos, que se

los llevaron los muchachos que salieron primero.

Uno era de la Esso y el otro, muy completo, tenía

metros y curvas de nivel. De todos modos, creímos

estar a 30 kilómetros de Curicó.

—¿Y vos qué hacías?

—Y bueno..., salía a

buscar hierbas hasta que me agarré esta infección

que me obligó a quedarme postrado. Subíamos a las

rocas más altas para conseguir líquenes.

—¿Qué vas a hacer,

ahora?

—Y... volver a

trabajar, a estudiar para terminar mi carrera. Me

falta muy poquito...

LAS COSAS SIMPLES DE LA

VIDA

Sobre la siesta se

improvisó una conferencia de prensa en la que

todos los sobrevivientes pudieron dialogar con el

periodismo. En un ambiente de recogimiento y

exaltación, paradójicamente, se pudo obtener un

panorama más amplio de la odisea vivida. Claro que

el saldo de la aventura lo dio Fernando Parrado,

un longilíneo y barbado rugbier que caminó por las

cumbres junto a Roberto Canessa durante diez días

hasta encontrar al primer humano. "Lo que sé

—afirmó— es que la vida es lo más maravilloso del

mundo". Una redundancia acaso, que más allá de su

obviedad, encerraba un auto-aliento que lo salvó

de la muerte. "El hombre en la desgracia se

fortalece —prosiguió—, y es entonces, al salvarse,

que uno aprecia el agua que sale de la canilla, el

vuelo de un pájaro, algo verde. Volver a la vida

normal, disfrutar un pedazo de pan con manteca o

tomar una Coca-Cola, cualquiera de las cosas más

simples de la vida, de pronto permiten que uno

recobre la noción de lo hermoso que es vivir".

_______________________

Recuadros de la crónica

LA PARAPSICOLOGÍA Y LOS

ENIGMAS SUBSISTENTES

Según informaron los

diarios y otros medios noticiosos, a la fe

religiosa de los supervivientes se agregó, como

elemento fundamental del éxito del operativo de

rescate, la clarividencia de un parapsicólogo

holandés. Según esas informaciones, Páez Vilaró

habría basado su perseverancia en el testimonio de

Gerard Croissiet, quien habría "visto" vida

alrededor del avión caído, al que ubicaba "al lado

de una laguna junto a la cual los pasajeros

encontraban sustento". Se habló, incluso, de un

mapa que habría enviado al plástico oriental, y de

una veintena de llamadas telefónicas de larga

distancia que habrían sostenido.

Si bien la versión del

parapsicólogo coincidía con ciertos datos —por

ejemplo, la manera en que cayó el aparato; la

descripción de una gruesa vena en la frente del

piloto-, "visto" como gordo y sudoroso—, Siete

Días logró establecer, en el viaje de Santiago a

San Fernando, una trama diferente, que mantiene

las incógnitas. Bernardo Barrientes, un conocido

radioaficionado de la Universidad Técnica

Nacional, explicó que su amigo y colega Celso

Barros había sido quien logró el contacto que

desató la imaginación de muchos. Este es su

testimonio: "Al cabo de ocho días de búsqueda

infructuosa, se dejó de patrullar puesto que,

según disposiciones de la Dirección de Aeronáutica

de Chile, si no hay rastros se supone que ya no se

encontrarán sobrevivientes. Hay una reglamentación

internacional al efecto, por la que toda

emergencia se declara por un período determinado,

de una semana. De no encontrarse datos fidedignos,

se abandona la faena ya que los costos de una

operación de salvataje son harto elevados. Dicha

reglamentación la dicta la IATA. Pero ocurrió que

a los dos o tres días de finiquitado el rastrilleo

de las montañas, un presunto clarividente holandés

supo de este accidente. A través de un médium

comenzó a indagar a los espíritus dónde estaba la

máquina. La respuesta dio como sitio un paraje a

180 kilómetros al Sur de Santiago, hacia el lado

Oeste. Esto se supo porque un radioaficionado

holandés se comunicó con otro brasileño, quien a

su vez dio cuenta de la noticia a mi amigo Barros,

que fue el que avisó a las autoridades chilenas.

Entonces el SAR, Servicio Aéreo de Rescate,

recomenzó la búsqueda, a instancias también de

Páez Vilaró, pero sobre el sector costero. Lo

curioso es que si bien esto no arrojó resultado

alguno, ahora que se encontró el avión, se supo

que está situado a exactamente 180 kilómetros al

Sur de Santiago, pero sobre el lado Este. Lo que

quizá nunca se sepa es si el clarividente acertó o

no, o si el error provino de quien recibió la

información."

TESTIMONIOS

Mientras los

sobrevivientes eran atendidos, Siete Días pudo

constatar el estado de ánimo general, y más aún,

las diferentes maneras de adhesión de quienes de

una u otra forma estuvieron cerca de la tragedia,

ya como protagonistas, ya como testigos. He aquí

la suma de versiones recogidas:

• Comandante Lauro Díaz

Escalada, piloto de PLUNA, el hombre que más

tiempo de vuelo tiene en el Uruguay —22.000

horas—, desde hace 35 años: "Mi opinión técnica

del accidente se basa en la apreciación de que

hubo un error evidente de navegación; es decir que

se tomó rumbo a Santiago en una posición que se

llama planchón, creyendo estar en Curicó. E

iniciaron el descenso, creyendo que estaban en un

valle. Pero estaban en plena cordillera. Luego,

cuando el avión perdió velocidad, chupado por la

turbulencia, creo que se produjo un hecho casual:

sin quererlo, la máquina adquirió velocidad de

aterrizaje, siguiendo una trayectoria paralela a

la ladera de la montaña. El avión era muy seguro:

un Fairchild bimotor a turbohélice, con motores

Rolls Royce Dart, y con el más moderno

instrumental".

• César Charlone,

embajador uruguayo en Chile: "Numéricamente son

más los muertos que los vivos, pero multiplique

usted la alegría de dieciséis familias... La

felicidad de los salvados permitirá mitigar el

dolor de los que no pudieron ver a sus hijos".

• Coronel Enrique Morel

Donoso, jefe del Regimiento 9, Colchagua: "Tomó

esta tarea como si se tratara de salvar a hijos

míos. Me desgarró la constancia de estos padres

que nunca creyeron que no quedasen esperanzas".

• Angélica Salas, 20,

enfermera del Hospital San Juan de Dios, de San

Fernando: "Cuando vinieron, los muchachos

gritaban: "¡Viva Chile! ¡Viva Uruguay! y estaban

eufóricos. Algunos

lloraban, otros

rezaban, y cada vez que tuve que llevarles

medicamentos, suero o comida, me decían no lo

puedo creer. Uno me dijo que "creía estar entre

ángeles".

• Roberto François, 55,

dos hijos, médico radiólogo, padre de uno de los

accidentados, en vuelo de Montevideo a Santiago,

en la madrugada del sábado 23: "Fueron setenta

días horrorosos. Fui perdiendo las esperanzas

después del octavo día y sentí que el mundo se me

venía abajo; supuse que morirían de inanición y de

frío. Hoy (por el viernes 22), escuché la noticia

en la radio y no lo podía creer. Aún ahora me

cuesta pensar que estén vivos. Inmediatamente

tomamos la decisión de viajar y ahora, se imagina,

¿no? Ya estábamos desahuciados, en un clima de

tragedia, de angustia permanente. Yo estaba caído,

abatido, sin ganas de hacer nada. No tenía fuerzas

y esperaba que el tiempo comenzara a borrar todo.

Pero el tiempo no borra nada, y yo tenía que

seguir siendo el pilar de la familia, no dejar que

se cayeran mi mujer, mi otra hija. Por eso todavía

no puedo vivir, mi clima de fiesta. Todavía no lo

puedo creer".

• Graciana Manini, 17,

estudiante de secretariado, novia de Roberto

François Álvarez; también en vuelo de Montevideo a

Santiago: "Estos setenta días..., bueno, yo

siempre tuve esperanzas, soñaba con que volverían

y los iba a esperar en el aeropuerto y hacíamos

fiestas y... Ese sueño me ayudaba a seguir

confiando. Y cuando supe que vivía me largué a

llorar: era el desahogo porque mi sueño se

cumplía".

• Mercedes Urta de

Canessa, madre de Roberto: "Dormía con calmantes y

nunca me resignaba, mientras mi esposo buscaba a

los chicos. Cuando me avisaron que Robertito

estaba vivo grité de emoción. Después pedí a Dios

que se hubieran salvado todos".

EL PRIMERO QUE PISÓ

TIERRA URUGUAYA

El domingo 24, a

mediodía, el corresponsal de Siete Días en

Montevideo, Antonio Mercader, entrevistó al

primero de los sobrevivientes del avión

siniestrado. Este es su informe:

Le falta rendir dos

exámenes para graduarse de ingeniero agrónomo y

tiene 26 años. Daniel Fernández Strauch (a la

izquierda, en la foto) viajó a Chile como

acompañante del equipo de rugby de Old Christians,

junto a dos primos también salvados: Eduardo y

Adolfo Strauch Urioste. He aquí sus escuetas

palabras:

"Me levantaba temprano.

Salía a escuchar la radio o a derretir hielo para

tomar agua. Teníamos abundancia de cigarrillos,

aunque tratábamos de racionarlo todo. Rezábamos

todas las noches; esto nos ayudaba a mantener el

ánimo. Cuando alguien decaía lo alentábamos entre

todos. Siempre fui optimista. Cuando nos enteramos

el día antes de que nos descubrieran que

nuevamente se había suspendido la búsqueda muchos

se desalentaron. Yo dije que al día siguiente nos

encontrarían. Fue presentimiento cierto. Desde

allí supe de la prisión de Jorge Batlle, del

triunfo de Nacional en el campeonato, de la

renuncia de Sanguinetti, de la escasez de yerba y

cigarrillos. Y casi me enloquecí con las ganas que

tenía de tomar mate".

EL DURO RESCATE

Los dos helicópteros

—el H-89 y el H-91— de la Fuerza Aérea Chilena

sobrevolaron los restos del aparato a eso de las

12.40 del viernes 22. El comandante Jorge Massa

Ar-mijo hizo saber a la torre de control del SAR

(Servicio Aéreo de Rescate, de la FAOH) que lo

avistaba desde 18 mil pies de altura (unos 6 mil

metros). Treinta y cinco minutos después daba

cuenta que salía de la zona trayendo en su

interior a seis sobrevivientes, mientras que otros

ocho quedaban en el avión siniestrado hasta el día

siguiente, acompañados de cuatro hombres del

Cuerpo de Socorro Andino. Informó también que el

aparato había caído en un faldeo impresionante, al

costado de un macizo de más de 5.500 metros de

altura, sobre territorio argentino, en una

quebrada llamada El Azufre, sector Perejiliono, en

la región conocida como Cajón del Tinguirica,

exactamente a 20 kilómetros al Este del volcán

homónimo. Más tarde, ya en tierra éste fue el

relato de Massa Armijo:

"Todos salieron

caminando al encuentro de la patrulla de rescate.

Estaban muy débiles. Parecía imposible que esos

hombres hubieran soportado semejantes temperaturas

(casi siempre bajo cero), en el fondo de una

quebrada de más de mil metros. Cuando nos vieron,

la emoción los venció: abrieron los brazos y se

pusieron a llorar desesperadamente. Agitaban los

brazos y daban gracias, todos flacos, demacrados.

Ahí supimos que les quedaban alimentos para sólo

cuatro días más. El avión, además, estaba

deslizándose lentamente por el deshielo.

En realidad, lo que

ocurría no era sino la culminación de una afanosa

búsqueda que fue rubricada por el tesón de Parradó

y Canessa. Ambos debieron emplear diez días para

subir y bajar un cerro de cinco mil metros de

altura, para lo cual fueron equipados con cuatro

pares de pantalones, dos chaquetas y zapatos de

rugby, además de alimentos suficientes que fueron

sustraídos al racionamiento del grupo que quedaba

en el fuselaje. Al anochecer del miércoles 20,

cayeron exhaustos a la vera de un río, dispuestos

a pernoctar bajo un árbol. Allí observaron a un

jinete del otro lado, se pusieron de pie,

gritaron, agitaron sus brazos. El hombre, un

paisano llamado Sergio Catalán Martínez (36, tres

hijos), les gritó: "¡Mañana!". Y se fue.

Al día siguiente, SCM

volvió y les lanzó pan y papel a través del río.

Devoraron el alimento y escribieron una patética

misiva, que el arriero llevó a la comisaría más

cercana, en Los Maitenes. La carta decía: "Vengo

de un avión que cayó en las montañas. Soy

uruguayo. Hace diez días que estamos caminando.

Tengo a mi amigo herido arriba. En el avión

quedaron catorce personas heridas. Tenemos que

salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos

comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar

arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde

estamos? ¿Va a venir luego?".

CARLOS PAEZ VILARO:

GRACIAS A CHILE

"Mirá, hermano, me

siento con ganas de decirle gracias a todo Chile".

Entre besos, abrazos y un llanto a duras penas

contenido, el conocido artista plástico oriental

Carlos Páez Vilaró dialogó durante más de una hora

con Siete Días. Más allá del reportaje abierto,

desgranó su euforia y llegó, incluso, a

convertirse en amistoso fotógrafo de Siete Días,

allí donde las autoridades militares o sanitarias

no permitían el ingreso de la gente de prensa. He

aquí su testimonio, en tanto él fue el nervio y el

motor de la afanosa búsqueda:

A mí no me abrieron las

puertas, porque ya estaban abiertas. Los chilenos

me recibieron con el corazón, como si hubieran

sabido que yo no sólo buscaba un hijo. Ustedes

conocen mi mundo de Casapueblo y saben que mi casa

está poblada de niños y de pájaros. Buscar a mi

hijo me parecía contradictorio, pues yo jamás

dialogué con él a solas: siempre con él y con un

montón. Lo único que yo sabía era que no estaba

muerto. Sentía que vivía, que me llamaba. Y lo

noté realmente cuando Astor Piazzolla —más que

amigo, hermano mío—, me dijo:

"Carlitos: creo que la

memoria de tu hijo ya estaba puesta en mi música."

Eso me hizo dudar. Me

fortalecí. Sobrevolando, había visto en el lado

argentino una gran cruz en la nieve, llamé a

Mendoza, sensibilicé a un oficial de guardia y

mandaron aviones a investigar. Falsa alarma era de

un centro de estudios de nieves. Entonces llamé al

Uruguay, a Madelón, mi mujer, que era la que más

fe tenía y que me apuntalaba cuando yo decaía. Me

alentó y seguí adelante.

Hermano: anduve en

mula, en la nieve, con datos contradictorios, en

recorridas interminables, caminando días enteros,

haciendo una experiencia que a mi edad —tengo ya

49 años— me pesaba. Hice cosas en este tiempo que

jamás había hecho. Sé andar en bicicleta pero no a

caballo, me gusta el campo pero no soy hombre de

campo. Y aprendí todo. Sobre todo en estos mundos

donde la mula debe saber caminar por senderos,

ante abismos terribles, subiendo interminables

cuestas en ocho o nueve horas, en fin, una

experiencia increíble.

Teníamos a todo Chile

atrás. Radioaficionados que crearon un hilo sutil

sobre el que hacíamos equilibrio, pilotos heroicos

y abnegados, gente que me obligó a sentirme

emocionado diariamente. Hubo momentos en que yo

mismo me sentía obligado a acompañarlos. Te digo

más: si no lo hacía, quedaba como un cobarde.

Porque tenían las mulas preparadas y se iban con

la gente y yo también tenía que ir, porque iban a

buscar a mi hijo, que estaba arriba, y ¿qué iba a

hacer? ¿Iban a buscar a mi hijo y yo no iba a

estar? Eso es lo maravilloso del chileno.

Posiblemente, todos los pueblos son iguales ante

la tragedia, pero lo que viví en Chile me hizo

sentir que hay un muro de gente, millones de

ladrillos humanos para socorrer al desgraciado. He

conocido 720 hombres extraordinarios, en estos

días. Te cuento que hasta tuve que viajar desde

Santiago, y tomé un taxi en el aeropuerto. Le dije

al chofer: "¿No se animaría a llevarme hasta San

Fernando?", y le expliqué mi situación. Pero le

aclaré:

—Vea, pero no tengo

dinero ...

—No se preocupe, yo le

presto.

¡Y me trajo gratis y

encima me prestó dinero! No recuerdo quién me dijo

un día que hay que poner el oído en la tierra para

sentir palpitar el corazón de un pueblo. Y yo lo

hice y lo sentí por todos lados, como sentía el

corazón de esos cuarenta y cinco chicos palpitando

también, esperándonos.

Fijate con qué ánimo yo

iba a seguir mis actividades en Casapueblo. Sentía

que los amigos venían a darme un pésame, todos me

decían: "Carlitos, no sabes cómo lo siento", y eso

me enfermó. Vi que mi casa se derrumbaba y que el

color blanco de las paredes se volvía negro. Es

que si yo había hecho la casa, al pueblo lo hizo

mi hijo. La juventud la trajo él, y sentía que

este año iba a ser muy triste no verlos entrar por

la puerta azul. De modo que mientras los días

pasaban, yo volvía siempre a arremeter hacia la

montaña. Tenía que encontrarlo, sí, y por eso esto

es el fruto de la perseverancia y de la fe.

Carlitos cumplió 19 años el 31 de octubre, allá

arriba, mientras yo planificaba: cuadriculé la

cordillera, como una operación de pintar un gran

mural, número por número y empecé a buscar

ordenadamente. Y la angustia mía era que si mi

hijo se moría, yo no tenía un solo amigo que me

pudiera contar siquiera la historia de su vida,

porque todos se habían muerto, ¿te das cuenta?

El encuentro con mi

hijo fue muy emotivo. Todavía tengo marcadas sus

manos en mi hombro, cuando me abrazó. Siempre nos

saludamos así, como decimos los uruguayos, a los

piñazos. Lo vi muy bien, con una gran fuerza

anímica. Yo había confiado en eso: en su capacidad

de organización, en su sagacidad, en su

inteligencia y esa gran higiene mental y física

que les había dado el deporte.

El lugar donde está el

avión es muy inaccesible. Yo no fui porque preferí

dejarles mi lugar al grupo de socorro andino, pues

por una cuestión de principios me pareció injusto

darle el primer abrazo a mi hijo, ya que hubiera

preferido abrazar a los cuarenta y cinco al mismo

tiempo. Simplemente le mandé una tarjeta navideña

con el primer helicóptero, que decía: "Que valga

un hijo como regalo de Navidad". Y cuando lo vi

solo, bromeamos. "Viejo, nunca fallaste", me dijo,

y yo sentí que me temblaban las piernas.

Entonces ahora me

dediqué a observarlo, a no inquietarlo con

preguntas que el tiempo hará que se respondan.

Solito me contó cómo se cayó el avión, medio al

pasar, pero no quise insistir. Me dijo nomás que

le preguntó a su compañero de asiento si los

aviones se aceleraban irregularmente, de vez en

cuando. Dice que balbuceaban y que volaban muy

bajo. Y allí, después del mediodía, hay un candado

para el que sale a volar. Las turbulencias se los

tragan. Así que no le pregunté más nada. Lo vi tan

contento de abrazar a su madre, de regresar al

Uruguay, de volver a sentir este sol maravilloso

que tenemos que... Ya habrá tiempo para todo.

Ahora sólo le queda el dolor de los compañeros que

quedaron allá arriba, a quienes les cerraron los

ojos y dejaron para siempre.

ACUSACIONES DE

CANIBALISMO

Desde el mismo momento

en que se conociera el desenlace de la tragedia,

la alegría de que —milagro o no— hubiera algunos

pasajeros con vida se vio empañada por una sombría

duda: ¿es que, para sobrevivir, los dieciséis

jóvenes debieron acudir a la necrofagia?

La versión arrimada a

los medios periodísticos chilenos había creado una

sincera repulsa, algo que compartieron algunos

colegas argentinos y uruguayos presentes en San

Femando, al punto que se llegó a pactar — en tanto

no hubiera datos que permitieran superar el

terreno de las simples conjeturas— que de

confirmarse la noticia, no se la daría a conocer

por un atendible respeto hacia el estado emocional

de los sobrevivientes y familiares. Pero la

torpeza y el sensacionalismo a veces pueden más

que la serenidad. La búsqueda del impacto y el

reavivar una noticia que se "desinfla" no conocen

límites.

De todos modos, más

allá de que, de haber ocurrido el lamentable hecho

—reiterado o no— no puede ser enjuiciado, ni nadie

podría atreverse a condenarlo, el enviado de Siete

Días pudo establecer una serie de circunstancias

que, acaso, permitirían desmentir —como hizo el

lunes de Navidad el gobierno chileno— tan groseras

afirmaciones. Una cosa es evidente: la mística y

la religiosidad exacerbada de los sobrevivientes,

y hasta su misma impecable organización grupal,

difícilmente les permitirían tales prácticas. Si

se hace un balance más o menos objetivo de las

existencias alimenticias que había a bordo, quizá

se pueda llegar a más sosegadas conclusiones.

En efecto, la

disponibilidad de agua era abundante aunque en

forma de nieve y sabido es que el ser humano, si

bien no puede aguantar mucho tiempo la sed, en

cambio puede tolerar, sin sufrimiento extremo,

semanas de hambre.

El argumento de que no

pudo haber necrofagia se fortifica haciendo el

balance de las vituallas con que contaban: las

normales del avión, abundantes chocolates, jaleas,

dulces, caramelos, galletitas, latas de conservas

y hasta caldos que los viajeros portaban, creídos

de que en Chile una supuesta escasez alimenticia

escalaba a topes insoportables. También había pan,

vino cuyano —adquirido en la escala en Mendoza—, y

hasta un grueso cargamento de cigarrillos. Si a

ello se le suma que pudieron obtener hongos (ver

nota, testimonio de Roberto Canessa Urta), y que

llegaron hasta a gustar el "té de burro" y la

"sopa de líquenes", bien podría creerse que

—dentro de ciertos límites— el hambre era

controlable. Por último, no debe olvidarse que no

había que racionar para cuarenta y cinco: ocho

murieron en la caída; otros ocho el 29 de octubre,

cuando un alud de nieve sepultó más aún a los

despojos del aparato; el resto murió de frío o a

raíz de las heridas recibidas.

De cualquier modo,

aunque se pudiera comprobar, de acuerdo con

presuntos informes secretos de militares chilenos,

que se practicó tan horrible defensa animal, lo

lamentable es el eco sensacionalista que adquirió

la noticia. Lo triste es la liviandad con que se

acusa a seres humanos a quienes las circunstancias

llevaron a la categoría de desesperados: después

de todo, eran sus propias vidas las que estaban en

juego. Pero aun cuando aparecieren los testimonios

fidedignos, será difícil erigirse en jueces de los

actos de quienes atravesaron circunstancias tan

excepcionales. Hasta un sacerdote católico se

expidió sobre esos últimos recursos a que habrían

recurrido los rugbiers: "Todos los días —dijo—

nosotros comemos en la misa el cuerpo de Nuestro

Señor Jesucristo". Quizás, en el fondo, los únicos

caníbales hayan sido algunos malos periodistas.

Revista Siete Días

Ilustrados

01.01.1973