|

Pairetti

El oficio de correr

|

Casi dolorosamente endurecido, como si estuviese vaciado en yeso, Carlos Alberto Pairetti bajó de su Trueno Anaranjado, el domingo 29 de setiembre, en el Autódromo Municipal, enfundado en un buzo blanco. Su cuerpo estaba empapado por una catarata de traspiración. Debajo de ese buzo, una camiseta con mangas, calzoncillos largos y un par de medias, también blancas, le habían hecho rebajar tres kilos al cabo de las setenta vueltas de la prueba de TC, Fiesta Nacional del Girasol. Una imagen que se le aferraba a veces domo una obsesión quedaba desvanecida. Su equipo antillama, agotador, "asfixiante como un baño turco", le volatilizó de su mente, apenas iniciada la lucha, su más mordiente preocupación: el temor al fuego. Una hora después, con sus oídos zumbando aún por el eco de sus delirantes admiradores, distendía su tensión en un humeante baño de inmersión. Ya todo era una anécdota. Con sus ojos entrecerrados, blandamente seducido por el éxito, pensaba, aunque sin confesarlo, que estaba en camino de convertirse, si no lo había conseguido ya, en una glorificada deidad del vértigo.

Había vuelto a encontrarse con su mujer y sus hijos (Martha Inés Simoni, 29 años; Carlos Alberto, 3, y Eduardo Javier, 1). Era un acto rutinario, casi sin emociones, muy parecido al de cuando partía para una carrera: "Si al despedirme de los míos —confiesa sin parpadeos— yo supiese que no iba a volver más, me quedaría en mi casa. La gente cree que el automovilismo es, casi, un certificado de defunción; le gusta hacer de todo esto una dramática teatralización". Pero también, ya fofo, pensaba en su deseo supremo; en algo que lo aprisionaba con un cosquilleante magnetismo: ser campeón mundial de Fórmula 1.

Al día siguiente volvería a desplegar otra clase de vértigo en un mundo distinto, el de los negocios. Con una agenda de tapas negras, anegada de citas y de horas respetadas con una extraña noción del tiempo, visitando primero al que figuraba último, se lanzaría por la ciudad como un torrente, zigzagueando por el tránsito en su Chevrolet Super, pero sólo en calidad de acompañante. Néstor García Veiga, 20, a quien una vez le confió el Trueno Anaranjado, lo llevaría de aquí para allá, persiguiendo sus encuentros de empresario sonriente,

verborrágico e impuntual, con su tiempo angustiosamente comprimido, como un peinador de moda. "Yo —confía— casi nunca manejo cuando trabajo; me cansa mucho y para eso lo tengo a Néstor. Hasta hace poco caminaba 12.000 kilómetros mensuales, pero el problema lo resolví nombrándolo a Néstor como secretario privado." García Veiga, orgulloso de su función, con su rostro como tallado en piedra, retraído y poco locuaz, desparrama un puñado de palabras sin vacilaciones, como aprendidas de memoria: "La verdad es que le estoy muy agradecido a Pairetti porque él me enseñó automovilísticamente todo lo que sé". Los dos parecen estar unidos a un destino común por un signo idéntico. Claro, uno ya está sumergido en las estadísticas; el otro, en cambio, apenas si comienza a arañarlas. "Yo todo se lo debo al automovilismo", agradece Pairetti. Al pie de su Chevrolet Super, con su motor ya en marcha, después de dos horas de evasivas, Pairetti se abandona imprevistamente a la sinceridad y, con un curioso poder de síntesis dentro de su charla aluvional, derrota a su más tenaz represión: "Cuando comencé a correr, en 1962, ganaba, como empleado, 17.000 pesos; ahora tengo 100 millones".

Clucellas, un pueblo santafecino de 5.000 habitantes, no se conmovió cuando, el 10 de octubre de1935, el matrimonio Pairetti-Litardo anunciaba el nacimiento de su segundo hijo. Era un vástago normal, ni muy lindo ni muy feo y que pesaba un poco más de tres kilos. "Yo no me acuerdo de nada —sonríe Pairetti—. Lo único que sé es que a los 12 años manejé por primera vez un auto; era un Plymouth del 28, con el que andaba por todos lados haciendo estragos." En la escuela primaria soportó, sin quejas, un largo enclaustramiento: estuvo pupilo en colegios de curas. Ya en Arrecifes, donde se afincó al morir su padre —Atilio Francisco, a los 37 años, por una falla

cardiaca—, Pairetti abandonó sus estudios en cuarto año "por cansancio". Pocos años después se sintió atacado repentinamente por el virus contra el que ningún arrecifeño está totalmente inmunizado. "El que nace allí, y yo lo parecía, ya trae olor a tuerca. No tenía ni un peso para comprarme un auto. A los 25 años, ya había andado mucho en las carreras con Néstor Marincovich y Sandokán I, tío de Carlos Marincovich. Cuando yo era auxilio de él, se mató. Entonces, se juntaron cinco partes, contribuyendo cada una con 110 mil pesos, para comprarme su auto. El 25 de marzo de 1962 debuté en la Vuelta de Pergamino con ese coche, alistado por Bernardo Pérez, preparador de Carlos Marincovich; llegué décimo, después de ir casi toda la carrera tercero o cuarto; me relegaron muchos inconvenientes mecánicos."

Pairetti gesticula, sonríe, habla. Mueve todo el cuerpo, cierra los ojos, los abre, mira su reloj, consulta su agenda, Todo en él tiene el sentido de una ráfaga, como cuando, atosigado por su buzo blanco, horada las pistas con el escalofriante impulso de una catapulta. Casi sin pausas, segrega: "No; yo no sé nada de mecánica. Me gusta correr en cualquier máquina pero, si me dieran a elegir, me quedaría con el monoposto. Yo soy un tipo normal. Arriba de un auto parezco un hombre distinto; me transformo. Tengo dos personalidades. En mi vida habitual soy Pairetti y corriendo soy otro. Llevo una vida muy agitada. Encima de un auto hago las cosas cerebralmente; pienso en el auto, pienso en la carrera, pienso en el adversario, pienso en ganar la carrera. Yo salgo a correr para ganar: es una obsesión. O gano o rompo. Antes de largar, siento cosquillas; se me aflojan las piernas pero no es miedo; soy nervioso pero nunca me asusto. Me siento muy seguro de mí mismo. Quiero a la vida más que nadie. Sólo una vez pensé en la muerte. Ahí creí que me hacía bolsa. Fue el 7 de mayo del año pasado en Rafaela: iba desatado, sin casco, para la largada, y me despisté. Cuando cayó el auto pensé en el fuego, porgue el tanque tenía 320 litros de nafta. Me julepié verdaderamente. Estuve en el Hospital Italiano setenta días, enyesado. No soy supersticioso; ni siquiera uso la misma ropa para correr, como algunos; sería muy sucio y yo soy muy limpio; me baño todos los días; cuando corro no me baño; lo hago la noche anterior, pero corro limpio por las dudas, por si me tienen que meter en el sobre. Me acostumbré de chico a usar anteojos oscuros; ando perfectamente de la vista, pero el sol me molesta. Soy muy religioso y devoto de Don Bosco; a veces hago promesas: prometo ir a Luján si gano una carrera; casi siempre las cumplo, por lo menos en el 99 por ciento de los casos. Aparte de promesas, hago donaciones: plata y materiales. En Arrecifes, en una inundación, doné a una villa miseria, que quedó desamparada, muchas chapas, mucha madera. Tengo buen humor, me enojo poco, soy boca sucia de vez en cuando. Soy hincha de River Plate; recibo de veinte a treinta cartas por día; unos me piden el casco; otros, los guantes; muchos, que no cambie de marca. No las contesto yo, sino mis empleados. Admiro a Juan Manuel Fangio. Tiene las puertas abiertas a donde vaya, principalmente en Europa; ha hecho mucho bien, aun cuando mucha gente crea lo contrario. Ojalá llegue a ser como él. Tengo veinte trajes, cincuenta camisas, sesenta corbatas. De zapatos ando bastante tirado sólo diez pares. Como poco, no fumo, no bebo, me acuesto temprano todos los días. Cuando alguien me tapona palabroteo, pero no me escuchan. No hablo con mi acompañante, Héctor Ríos, 30, cuando corremos. Nos hacemos señas, porque pasando los 200 kilómetros, dentro del auto, no se escucha nada: el ruido del escape es infernal. Son señas convencionales, con las que nos entendemos perfectamente. Antes de las carreras duermo como un oso. No sueño con las pruebas, ni con los adversarios. Diagramo la carrera y a las 10 de la noche ya estoy roncando. Cuando fui a Europa vi muchas cosas. Fue muy útil, muy provechoso. Visité Tecno, Ferrari, Matra y Brabham. Fui a comprar un auto de Fórmula 2. De todos los que vi, el que más me gustó fue el Matra pero, por disposición del gobierno francés, no se vende. Le podría seguir el Brabham, que fue el que compré; un auto de fácil mantenimiento. La gente cree que visitar una fábrica Brabham es encontrarse con una como la General Motors, pero no es así. La "Brabham es muy chiquita; dos galpones de cinco por cinco. ¿Que si tenemos posibilidades en la próxima temporada de Fórmula 2?: ya lo creo, pero con mucho entrenamiento; ellos están arriba de un auto los 365 días del año. ¿El Trueno Anaranjado? Una maravilla. Horacio Steven es de una responsabilidad ejemplar; sabe mucho. El Trueno está muy bien respaldado por gente que conoce. Es el auto más fácil de conducir de todos los que he corrido."

"il matto", bautizado así por una extasiada y estruendosa multitud en Monza, cuando Pairetti la arrancó de sus asientos (abril de 1966), al quedar vigésimo primero después de una rozadura y recuperar la vanguardia entre un infierno de vértigo y autazos, consulta por centésima vez su agenda y su reloj, ante la cara impávida de García Veiga. "Yo quisiera ser ídolo", desliza. Ahí su represión lo vence.

Íntimamente está convencido de que ya lo es.

revista Primera Plana

8 de octubre de 1968

Ir Arriba

|

|

|

|

|

|

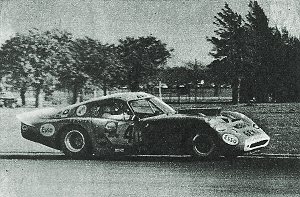

El trueno anaranjado

Pairetti

Pairetti con Steven

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Carlos Alberto Pairetti

|

|

|

|

|

|

|

|