|

Revista 7 Días

09 de agosto de 1966

por Carlos Aguirre |

Un 11 de agosto, hace 28 años (1938), la

multitud detenía un cortejo fúnebre que marchaba lentamente a

Chacarita. Ocurrió en Federico Lacroze y Forest. Flotando sobre una

marejada humana, el féretro fue enfilado hacia el centro. Por la

noche, en el Luna Park, miles de hombres y de mujeres miraron por

última vez al ídolo muerto. En un cajón de madera de segunda clase,

estaba definitivamente derrotado el cuerpo de un hombre de 29 años

que había llegado a electrizar a los argentinos, convirtiéndose en

un símbolo. Justo Suárez, el legendario "Torito de Mataderos", había

muerto en Córdoba, enfermo y miserable.

¿Qué ha quedado de aquella gloria? Sólo un

muchacho millonario y triste, su hijo. ¿Qué ha quedado de aquel

boxeo, de aquella fuerza avasallante y sórdida que ahogó a tantos

hombres en la tragedia? 7 DÍAS trató de encontrar una respuesta a

este y otros interrogantes que surgen del más combatido de los

deportes.

No es muy alto, tiene 23 años. Un porteño podría describirlo con su

síntesis clásica "¡Qué pintón!". Y si lo viera una adolescente de

esas que los sábados participan en agobiantes programas de

televisión, emitiría irrefrenables grititos de histeria. Viste con

elegancia, aunque se advierte refinamiento. Habla con fluidez,

sonría con frecuencia. en los extremos ensanchados de sus dedos que

se terminan como palillos de tambor, está, sin embargo, la marca de

su origen popular. Se llama Enrique Justo Suárez. Es el hijo de

aquel otro Justo Suárez, el "Torito de Mataderos".

Enrique Suárez es el símbolo viviente del más grande ídolo de los

argentinos en boxeo. Tiene su mismo andar, su misma figura, los

mismos rasgos, y hasta el mismo peso. De aquella fuerza arrolladora,

contradictoria, casi salvaje, emocionante y auténtica que fue su

padre -uno de los argentinos más queridos en los últimos 30 años-

Enrique ha heredado el secreto de su triunfo: una enorme simpatía.

Vivió sus años difíciles de adolescente en Europa. Regresó hace 8

años, se casó y comenzó a integrar su familia, donde todo comienza

con M, quizá, como un homenaje reprimido a Mataderos: Malin es su

esposa, y sus hijos: Marcelo Justo, Martín (copia autenticada del

abuelo), y Mariano.

Enrique es millonario, claro. Y además está respaldado por la

fortuna personal de su madre, que es considerable. Instaló una de

las más espectaculares agencias de automóviles de Buenos Aires,

frente a la rotonda del Tiro Federal en el bajo Belgrano. Se perdía

el promedio de un millón por mes, pero se pudo salir a flote y ahora

el negocio marcha. ("Suárez puede vender una palangana con ruedas",

dijo un vecino).

Enrique nunca fue reporteado. Tuvo una forzada y accidental

aparición en TV a raíz de una perrita a la que se suponía rabiosa.

Eso fue todo. Le disgusta cualquier tipo de publicidad. No quiere

ser vinculado al nombre de su padre. "¿Para qué? ¿Para que todo

Mataderos ande en Valiant o se vendan tres camiones más por día?".

Naturalmente, no quiere hablar de su padre. Su memoria es

torturante. No reniega de él, pero tampoco quiere refrescar su

imagen. "La historia de mi padre, la verdadera, no se ha escrito. Ni

se escribirá nunca", dice. ¿Por qué? Porque el único testigo que

conoce a fondo, realmente, la vida del "Torito", no habla ni hablará

nunca, y ese testigo es su madre, que ahora vive nuevamente en

Buenos Aires después de haber liquidado sus bienes en París. Ella,

que fue la esposa enfrentada a las embestidas de las turbulencias

que suelen desatar los hombres famosos, llegó a ser "la mejor madre

del mundo", como la define un viejo manager.

El hijo del ídolo que vive confundido en la multitud, dice: "La vida

de mi padre ha sido triste, muy triste..." Tenía 4 años cuando él

murió. Ahora, 28 años después, hay lágrimas en sus ojos, pero

alcanzan a salir. Son las lágrimas de un impotente semicontrolado

que nada puede hacer para ayudar a su padre, tenerlo junto a él,

rodearlo de confort, de seguridad, de dinero, de salud. Para él

Justo Suárez es un fantasma, un recuerdo indirecto, lacerante, una

noticia de dolor, de abandono, de miseria y de muerte.

De aquella figura legendaria, borrosa, que solo se prolonga hoy en

este hijo millonario y dolorido de Belgrano, no se puede prescindir

para comprender un poco más a los argentinos y al boxeo.

Justo Suárez fue el punto más alto alcanzado en estos 43 años de

boxeo autorizado. Para los menores de 45 años conviene informar que

nació en Mataderos en 1909 y allí vivió junto a sus ¡24 hermanos!.

De las entrañas de maría Luisa Sbarbaro 25 seres humanos habían

arrebatado la esencia de su vida. Fue realmente bárbaro, como

grotescamente parecía proclamarlo su apellido. Ahí, en esa

maternidad ininterrumpida de una mujer que envejeció prematuramente,

claro, hay que encontrar la causa de la debilidad que precipitó el

fin de Justo Suárez, debilidad que fue notoria en algunas de sus

hermanos, víctimas también de ciertas imperfecciones a pesar de no

haber subido nunca a un ring.

Con alpargatas, gorra y un pañuelo al cuello su uniforme de niño

pobre hecho adolescente a la fuerza, Suárez fue mucanguero. Recogía

mucanga, esa grasa liviana que bajaba por las canaletas de los

mataderos. Cuando lograba llenar un latón recibía 10 ctvs.

Su vida fue un relámpago. Mucanguero a los 9, boxeador profesional a

los 19, cadáver a los 29. Una vida turbulenta, caótica,

extraordinaria: de la nada llegó a ser el mejor de todos para

volver, dramáticamente, a su punto de partida y completar por

primera vez un ciclo que se habría de repetir con llamativa

frecuencia.

Suárez tenía lo necesario para ser ídolo: simpatía, buena figura,

coraje. Lo aplaudían en los triunfos, siguieron aplaudiéndolo cuando

claudicó, y por un comprensible fenómeno, odiaron a quienes lo

habían vencido. Incluso tuvo el final requerido: la muerte prematura

que prolonga en el tiempo la pasión de quienes se vieron

representados en él.

Aprendió a pelear muchísimo antes de conocer algo de boxeo. Tiraba

golpes en un ring improvisado y semiclandestino de la calle Guaminí,

donde vivía. Después, siendo amateur, cuando todavía se peinaba con

los dedos, lo trajeron al centro, donde el boxeo era un deporte

exclusivo de "niños bien". Deslumbró tanto su coraje y su precisión

para terminar con cualquier rival (48 peleas sin derrotas), que

ensanchó definitivamente la brecha por donde el pueblo, "la orilla"

como decían los habitués del ring de la confitería "L'Aiglon", en la

calle Florida, se iba a introducir en el boxeo hasta apropiarse de

esta pasión, de este entretenimiento de clase alta.

A Justo Suárez se lo conoce mejor por algunas de sus anécdotas, esas

que todavía siguen repitiéndose en la transmisión oral del culto al

héroe. La más espectacular, quizá, se registró en el campeonato

sudamericano. Tenía 38° de fiebre a raíz de un forúnculo testicular.

Suárez preguntó: ¿Qué pasa si no peleo, puede suspenderse?. El

campeonato es del otro, le informaron los que descontaban que no

combatiría. Se hizo cortar el forúnculo y subió al ring caminando

con dificultad. Pocos segundos después de comenzar la pelea se

advirtió que el chileno conocía el problema: todos sus golpes

estaban dirigidos a la zona baja para obtener dolores por reflejo.

Suárez se olvidó de la fiebre, de la infección, de los tirones: ganó

ampliamente.

Manuel Hermida, 63 años, actual colaborador de la administración del

Luna Park, fue manager de julio Mocoroa, el más importante rival

argentino de Justo Suárez (En un combate sensacional que hicieron en

el viejo estadio de River, en Palermo, se logró la más alta

concurrencia registrada para el boxeo argentino: se cobraba un peso

y fracción por entrada popular y recaudaron 200.000! Hermida

describió a 7 DIAS las condiciones de Suárez: desconcertaba con un

original movimiento de cintura, era un peleador nato, sin técnica

depurada, veloz. Avanzaba siempre, pegando siempre. dominaba a tal

punto la iniciativa y el combate, cuenta el ex boxeador y viejo

cronista de boxeo, J.M. Bonafina, que no había modo de enfrentarlo

con éxito y acertar en golpearlo. Por eso terminó, aun después de

los castigos finales, con su intacta cara de galán.

Cada pelea de Suárez fue una fiesta: camiones desbordantes de

"orilleros", ruidosos y espectaculares con sus matracas, bocinas,

bombas explosivas y luces de bengala, eran la vanguardia de las

huestes que apoyaban al ídolo. Todos confiaban en su fortaleza. sus

éxitos contundentes, aquella vez que peleó bajo una lluvia cerrada

que impedía ver hasta desde el ring side, el famoso y difundido test

en la pelea con Vittorio Venturi en la cancha de River (un par de

médicos registraron su pulso antes y después de la pelea a 12 rounds

sin que pudieran advertir la más mínima diferencia) habían

convencido a todos de su equilibrio, de su buena y envidiable salud.

Pero era una apariencia tramposa.

Diego Franco, el hombre que lo hizo profesional y lo dirigió en la

etapa de sus primeras 11 peleas rentadas, lo había dotado de la

fuerza muscular indispensable, con aquellas célebres marchas en la

carretera. También Franco lo había dotado de los conocimientos

básicos del boxeo, cediendo una parte (2 %) de sus ingresos (10 %)

sobre la bolsa del "Torito") para que permanentemente estuviera con

ellos en el campeonato de entrenamiento en San Isidro, un negro

famoso, el retirado Cleary Jones, alias Joe Gans, un manco derecho

que era un pozo de conocimiento. Pero Diego Franco no pudo dotar al

ídolo ascendente de la serenidad necesaria para decidir con sensatez

en los momentos claves. Suárez, que ganaba bolsas millonarias

(Recaudación personal por una pelea en 1929:¡$38.000! logró el mejor

porcentaje sobre el bordearaux (27 %); en una valijita de partera

habían sido llevados al banco cerca de medio millón de pesos por una

docena de combates) era ya un negocio sensacional y entonces cambió

de mano. "Me lo robaron", dice hoy aquel famoso "Gordo" Franco,

menos gordo ahora, con 62 años, esposa, sin hijos. Mediante un

proceso "a la criolla", Suárez pasó a depender del promotor José

Lectoure y de su manager Sobral.

Rápidamente los nuevos dueños del "Torito" dejaron de lado el

inteligente plan de Franco de llevarlo a combatir en Europa, donde

el boxeo no estaba regenteado por la maffia. En cambio, lo llevaron

a Estados Unidos. Ahí lo dejaron crecer: su primera campaña en Nueva

York fue brillante. Suárez justificaba los elogios del inmenso

afiche que exaltaba sus virtudes: el invicto sensacional de South

America con 67 peleas y ninguna derrota. El hombre que dejó chico a

Luis Ángel Firpo, etcétera.

En el segundo viaje (fue en 1931, Suárez tenía 22 años) se acabaron

las ilusiones. Los hombres que lo habían dejado crecer y

controlaban, como controlan hoy, el boxeo en Estados Unidos, echaron

mano a un reaseguro: era el famoso campeón sin corona Billy Petrole,

un hombre que cobraba dinero grande para tumbar muñecos, mejor si

eran extranjeros, que podían amenazar la corona en poder del

neyorquino Canzoneri. Fue el primero y el más grande de los castigo

recibido por el "Torito". Suárez ya no se repondría.

El cambio de técnica de entrenamiento, abandono de las marchas,

obligación a entrar en peso utilizando doble malla, forzados 18

rounds antes de combatir, y unas misteriosas inyecciones

"mata-caballos", supuestamente reconstituyentes, terminaron con la

poca fortaleza del campeón.

Después de su derrota en EE.UU., Suárez entró en un período de

sombra del que pretendió salir; fue doloroso. Peralta le arrebató el

título, castigándolo severamente. Pathenay, con gran respeto por el

ídolo y por el público, no quiso golpearlo, en un combate que debió

suspenderse por falta de defensa de Suárez, que combatía, sin

saberlo, tuberculoso. Cuando quiso volver a Digo Franco, a la buena

época, ya era tarde.

Suárez se separó de su mujer (se había casado secretamente antes de

su primer viaje a EE.UU. con Pilar Bravo, entonces una muchacha

telefonista de Lanús) y erró seis años. Acompañado por una hermana

fue a dar con sus huesos en una cama de hospital en Cosquín. Por un

boletín radial se enteró de su gravedad. Pidió que al morir lo

trajeran a Buenos Aires. La multitud obligó a velarlo en el Luna

Park. En un Luna Park que tenía techo flamante, levantado con el

dinero que produjo el Torito. Ahí donde lo velaban, tres años antes

le habían prohibido la entrada...

Luna Park, sábado a la noche en 1966. ruidoso y expectante. El Luna,

como le dicen los aficionados, es único, como es único ese gritón

que desde las tribunas lanza al ring en el momento imprevisto las

más desopilantes ocurrencias.

Por ese ring han desfilado todos, inevitablemente. ara, Lowell,

Beulchi, Landini, Raúl Rodriguez, Mario Díaz, Gil, Prada, Gatica,

González, Senatore, Lausse, Pascualito Pérez, Peralta, Acavallo. La

nómina es inagotable. A pesar de haber sido Pascualito Pérez el

primer argentino que logró un título mundial en boxeo, la mayoría de

los que semanalmente cubren las tribunas y plateas del estadio (en

general muy jóvenes para conservar fresco el recuerdo de Justo

Suárez) no puede olvidar un nombre: José María Gatica. No habrá

ninguno igual, dicen. "Gatica fue uno de los más grandes ídolos, un

intuitivo, un gran creador de golpes", explicó Bebe Melios, un

fanático que conoce boxeo.

Lo extraño en todo esto es que el público aficionado al boxeo,

teniendo a mano un par de argentinos que lograron conquistar títulos

mundiales (Pérez-Accavallo), siga alimentando idolatría por aquellos

que, "de no mediar tal o cual razón", lo hubieran sido, como Justo

Suárez y José María Gatica, dos perdedores.

Es significativo además que el único hombre que alcanzó una

popularidad equivalente a la de Justo Suárez, tuviera con él tantos

puntos de contacto. Los dos combatieron en la categoría liviano (en

esto se ha creído ver una adhesión del público a la velocidad de

desplazamiento y de golpes combinada con contundencia, equilibrio no

logrado en las veloces pero débiles categorías menores, como mosca y

gallo), los dos emergieron de sectores populares más desprovistos de

bienes y de cultura. Y si uno era dócil, "manso", y el otro rebelde,

orgulloso, prepotente y enemigo de toda convención, la diferencia no

iba más allá de las características diferentes del pueblo que ellos

representaron. Con Yrigoyen, Suárez, y con Perón, Gatica, los dos

fueron a combatir a Estados Unidos adscriptos a la representación

diplomática argentina, con apoyo oficial. Los dos fueron derrotados

sin atenuantes, frustrando enormes aspiraciones deportivas. Los dos

habían saltado al éxito vertiginosamente. Y los dos sintieron la

primera ebriedad del boxeador, la de los golpes, y también la

segunda, esa borrachera de fama y de dinero grande. Y si Suárez

escapó a esa tercera borrachera del boxeador, que es el alcoholismo

desenfrenado, fue por una cuestión de tiempo. Los dos quedaron

envueltos de angustiantes problemas familiares. Los dos fueron

abandonados después que los vieron vivir como suicidas. Los dos

murieron antes de lo razonable.

Pascualito Pérez, que tuvo algo de ellos, pero no todo, y que

conserva su vida (grave inconveniente para ser ídolo), llegó a ser

el mejor embajador argentino en el mundo entero y nuestro primer y

más gallardo campeón mundial. Pero Pascualito, que logró lo que los

argentinos decían querer, no fue ni podrá ser ídolo a la manera de

Suárez y de Gatica. Porque los ídolos en boxeo, pierden.

Ir Arriba

|

|

|

|

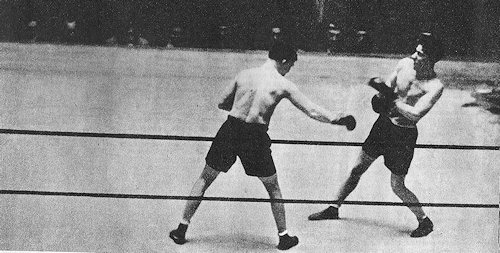

Justo Suárez - Enrique J. Suárez (su

hijo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

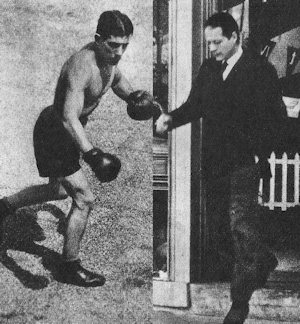

Franco masajea a Justo Suárez

Pascualito vence al filipino Kid

Gatica tenía el mundo a sus pies |

|

|

|

|

|

|

|