|

Revista

Primera Plana

17 de diciembre de 1968

|

Escribe Ricardo Fraseara, enviado especial de Primera Plana a Filadelfia y Tokio.

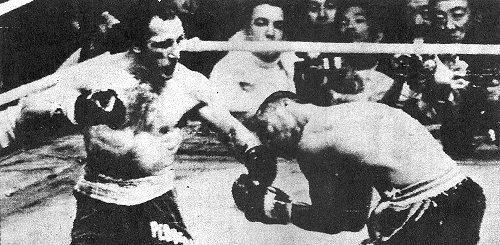

Aflojó los músculos del cuello, dejó voltear su rapada cabeza de bonzo y se dio cuenta de que era humano. Paul Fuji tomó su cabeza entre las enguantadas manos; apenas miró a su manager, Tad Kawamura; faltaba una sola palabra, la que el entonces campeón mundial dijo: "Basta".

Cruzando visualmente en diagonal el ring del estadio Kuramao Kougikan, un hombrecito imperturbable, que había danzado nueve rounds su ritual de exquisiteces, se daba de narices con su destino; Nicolino Locche terminaba de ganar la corona, mundial de los mediomedianos juniors. Le había costado un poco: luego de completar 122 peleas como aficionado, necesitó 106 combates profesionales para convencer al mundo del boxeo de que ese insolente argentino, al que tres campeones del mundo y dos ex titulares no habían logrado vencer, merecía un match por la corona.

No habían sido 106 encuentros imaginables en un hombre que sólo perdió dos de ellos. Locche, un diletante de sus habilidades, utilizó casi 3.363 minutos —más de 55 horas— para completarlos. Tres veces ganó por knock out; seis, por knock out técnico; dos, por abandono en el décimo round, y dos por suspensiones.

Con este record, muchos habían reído cuando, el 22 de octubre último, Locche se atrevió, ante Primera Plana; "Lo del japonés ya está descontado; lo único que hay que esperar es la fecha. Lo estudiaré hasta el cuarto round, voy a dejar que él se canse en

el ataque y después, cuando no tenga más aire, la pelea será mía; el knock out vendrá solo".

Con esa afirmación a cuestas, Locche viajó a Tokio; le acompañaron su manager y entrenador, Francisco Bermúdez; un sparring, Juan Aguilar, y Juan Carlos Lectoure. El matchmaker del Luna Park se sumó al operativo Locche, ignorando que, dos días antes de que Nicolino enfrentara a Fuji, uno de sus bienamados taquilleros, Oscar Bonavena, intentaría acceder al pedestal de los peso completo, en Filadelfia. Sus relaciones con Ringo estaban cortadas desde tiempo atrás, cuando éste regateó el contrato para boxear con Joe Frazier, sin acodarse en el visto bueno de Lectoure, a quien tampoco divirtió que Bonavena partiera para los Estados Unidos llevándose los tres millones que le había adelantado por el cancelado combate con Lovell, y avisándole: "A la vuelta te los pago".

El grupo que maneja a Fuji aceptó, con orientales rezongos, la intimación de la World Boxing Association, que presionó para que Locche, primero en el ranking de la categoría, tuviese su oportunidad. El hawaiano, naturalizado japonés —Fuji nació en Honolulú—, arrastraba las secuelas de un topetazo automovilístico, ocurrido a fines de 1967, y en setiembre último debió ser hospitalizado ante la exacerbación de los dolores que sentía en el cuello y la espalda.

Entre la convalecencia y su orgánica tendencia a la obesidad, Fuji llegó a los 72 kilos; tanta elasticidad no fue paralela con el límite de la categoría, que se mantuvo en 63kg450. Allí se inició la doble angustia que activó los desvelos de las dos troupes y postergó una duda exclusivamente deportiva: ¿conseguiría Fuji alcanzar plácidamente el peso obligatorio? ¿Podría conseguirse que Locche renunciara a sus mañas e hiciese buenas migas con el gimnasio?

El miércoles 12, cuando ambos se encontraron en el ring, frente a trece mil espectadores que habían pagado entre 500 y 10.000 yens (se cotiza a la par del peso argentino) por sus butacas, los procesos ya orientaban un pronóstico. En el pesaje, un demacrado Fuji, desprovisto de su promocionada ferocidad, llegaba desfalleciente a la balanza. Se le había viste, forrado en nylon y tapado. por lanas, en un ambiente saturado por el vapor de agua que escapaba de diez estufas con las que se templaba el gimnasio. El entrenamiento era lo de menos; el espectáculo brutal comenzaba cuando sus segundos, poseídos de salvaje furia, acometían con pesados mandobles de goma contra la humanidad de su pupilo: el exceso de grasa debía desaparecer.

A pocas cuadras de distancia, los ojos del pequeño grupo argentino parecían —en Tokio— aún más redondos; el asombro lo desencadenaba 'El Intocable', con una desconcertante concentración en la actividad física y su calmo tránsito hacia la minuciosa digitación de los gramos. La víspera del match dio margen para un tranquilizante artilugío: Bermúdez informó a Locche que pesaba 63kg300, aunque la fracción

inexistía. Es que el mendocino- debía ser contenido en una de sus pasiones, las gaseosas.

Todo marchó demasiado bien; ni alguna subrepticia Coke, ni los pitillos que —escapando de una severa dispensa de dos, diariamente— apuró Nicolino en baños de las habitaciones periodísticas, impidieron la convicción de que estaba afinado para la gran orquestación del puñetazo. A los 28 años, Locche mostró una ductilidad excepcional: repechó dos décadas de acomodación atlética a sus despampanantes reflejos defensivos, para virar hacia una actitud agresiva que no encaja en su índole.

"No use otra cosa que el uppercut, Locche", repiqueteaba Bermúdez en los días previos. Al principio los ensayó; luego los sacó más fácilmente, hasta incorporarlos a su programa de variedades. Durante la novena vuelta del match, en la quijada de Fuji se incrustaron dieciséis.

Desmoronado, con el rostro tumefacto y dando una dramática sensación de horror, el perdedor no lo podía creer. Todo había comenzado con la pulida

línea de Locche; su zumbante izquierda y el coherente bailoteo enloquecieron al rival; en el segundo round, el meneo de cabeza de Fuji advirtió que ese hombre cargaba la impotencia en su cerebro. Se extrañó la terrible saña con la que había aniquilado a Sandro Loppopolo, para quitarle el título, en mayo de .1967, y que, al fin, fue el eje de su carrera. Los guantes del argentino, con toquecitos suaves tornando a mamporros violentos, fueron conformando en mueca tumefacta a una cara sin afeitar por muchos días.

Ya no existía respeto; Locche, con las puntas de sus pies apoyadas en el centro del ring, alternaba su debutante imagen de pegador con la perfección de sus movimientos precisos, pero lanzados al ataque. Su espalda intacta era el mejor testimonio del cambio; no estaban allí las marcas de su antiguo refugio, las sogas, donde se burlaba de sus adversarios, regodeándose sólo con ofrecerles la cara, escamoteársela y ver pasar los mandobles rozando sus pómulos.

Sonó la campana invitándolos a ingresar en el décimo round. Fuji no se movió. En el ring side, Osvaldo Caffarelli reiteraba el incontrolado grito que su colega Manuel Sojit, 'Corner', lanzó catorce años atrás, también en Tokio. Aquella noche, los soñolientos argentinos habían escuchado: "¡Ganó Pascualito!" El jueves último: "¡Nicolino campeón mundial!"

Durante diez minutos, el relator pidió a sus compatriotas que no pretendieran enterarse de lo que allí ocurría; para completar un refinado e involuntario sadismo, les solicitó que imaginariamente se llegaran al estadio japonés. En tanto, superponiéndose a su voz, la de Locche saludaba a sus familiares, en el instante de su tumultuosa coronación. Una quincena de argentinos, con el Embajador Martín a la cabeza, lo apretujaban y besaban.

Como una constante insoslayable, el boxeo japonés debió inclinarse ante el tercer argentino que pretendía y conquistaba un título mundial en su capital. El 26

de noviembre de 1954, Pascual Pérez había vencido por puntos a Yoshio Shirai y le arrebató la primacía de los mosca; el 10 de marzo de 1966, Horacio Accavallo la recuperó ante Katsuyoshi Takayama. Ahora era Locche el implacable continuador de una secuencia ya irritante para un pueblo demasiado nacionalista.

Pero este contraste no fue del brazo con el espíritu que los japoneses pretenden para sus atletas. Los proyectiles cayeron sobre los alborozados argentinos que se emocionaban entre abrazos. Bermúdez, demasiado cerebral como para evaporarse en efusividades, lo notó; "Estos japoneses nos están tirando de todo", protestaba.

Sin embargo, la ira no estaba dispersa, ni siquiera desencadenada contra los forasteros. Había un destinatario: Paul Fuji. Un grupo creciente de policías, bastón en ristre, consiguió protegerlo dificultosamente de los fanáticos que, como fin de fiesta, querían lincharlo. Algunos se sostenían, ejercitando el melodrama; "Ese no es japonés, sino norteamericano", "Un japonés deja la vida, pero no abandona", "No vamos a poder mirar a nadie porque estamos llenos de vergüenza", "Ese cobarde es el culpable de nuestro drama".

Locche se aburría en Japón. Un día confesó a Primera Plana que lo mejor que había hecho en su vida era dormir. Sin cosquillas, aceptaba que no le interesaba nada de la insospechada Tokio. "Mire, a mí déjeme con mis amigos en Mendoza; estas cosas son para otra gente." Las tajantes versiones sobre la peligrosidad de Fuji le resbalaban, sin emociones a la vista.

El miércoles salió de compras por la avenida Ghinza: se enteró de que en Japón fabrican muñecas y quiso llevarle una a su hija. Algunas discusiones con Bermúdez no alcanzaron a despegarlo de su encantada nube: ya está tan acostumbrado a aquéllas, que las incluye en su rutina. Los desenlaces posibles son dos y muestran a Don Paco recibiendo las disculpas de Nicolino o aceptando que esa vez estuvo un poco fuerte.

Tal vez Locche no se haya dado cuenta que realizó una de las mejores faenas en su vida de boxeador. Quizás esté empezando a creer que, aparte de un mediocre negocio económico —cobró 5.000 dólares—, la victoria alterará su condición sedentaria. Cuando terminó de posar para decenas de fotógrafos, lo llevaron hasta la Embajada argentina. Aceptó ir, pero todos advirtieron que se aburría soberanamente, mientras el matrimonio diplomático lo atiborraba con plácemes y sonrisas. Lo distrajo más —mucho más— un menú integrado por seis platos agraciados con carne argentina, que 'El Intocable' devoró con entusiasmo. Antes había bordeado el éxtasis: nadie le impidió una Coca-Cola.

A las cuatro de la mañana se fue a dormir. La fiesta continuaba; los integrantes de una compañía española que actúa en Tokio batían palmas y se estimulaban; "¡Viva Locche y viva la Argentina, nuestra hija querida!" No los oyó; estaba reponiéndose de una pesada tarea, mucho más agotadora que los veintisiete minutos empleados para despedazar espiritualmente a Fuji: dos meses de vida endemoniadamente metódica.

En la oscuridad de su habitación, antes de cerrar los ojos, Locche se dedicó una sonrisa pícara; es que, ahora, sus rivales necesitarán golpearlo para que resigne la corona. ¿Y quién puede llegar a la cara inalcanzable? Mientras Nicolino descansaba su primera noche de campeón, alguien pareció contestarle: "No..., éste se muere campeón".

Ir Arriba

|

|

|