|

Gare de Lyon, París, 1964: Berni y el grupo del Nuevo Realismo

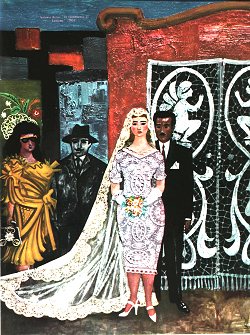

El casamiento de Ramona

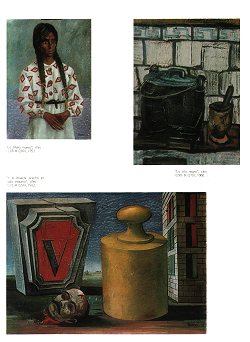

La blusa nueva; La olla Negra; Y la muerte acecha en cada esquina.

Dos creadores para la historia: Berni y Spilimbergo (Río Hondo, 1959)

Ramona vive su vida: grabado. El artista y su hijo José Antonio

Berni y el monstruo chino (1965)

|

El chico iba caminando hacia el crepúsculo por entre las vías muertas. Se trepó a un paragolpes desvencijado y miró, a lo lejos, hacia las torres y las chimeneas de Rosario, su ciudad natal. Como si soñara, se vio a sí mismo, diminuto, ante el horizonte de galpones y fábricas, anclado en aquella frontera donde la urbe se disolvía en el campo, entre hierbas altas y vagones inútiles. El chico sintió un poco de tristeza y, de un salto, estuvo sumergido entre los yuyos; para consolarse, pateó una lata que brillaba con el último fulgor morado del sol. La lata dio una voltereta en el aire, tintineó, rodó sobre el pedregullo.

Más de cuarenta años después, en un baldío de Buenos Aires la lata se desprendió de una pila de basura y se acercó, rodando, a los pies del mismo chico de entonces, que se llama Antonio Berni y que se detuvo, encandilado, ante el trozo de metal lamido por el óxido. Porque en ese mínimo fragmento del universo, Berni acababa de descubrir una de las

claves de la vida, de esa vida secreta que había perseguido desde que, en la infancia, copiaba empeñosamente "las figuritas de las revistas".

Cuando Antonio nació, en Rosario, el 14 de mayo de 1905, sus padres (Napoleón Berni, nativo de Domodossola, en el Piamonte, y Margarita Picco, argentina, descendiente de piamonteses) habían tenido ya otros dos hijos. Napoleón era sastre y su casa quedaba cerca de los terrenos del ferrocarril. A veces, cuando Antonio no lo veía, el padre observaba con curiosidad a ese hijo menor que, con el ceño fruncido, llenaba de garabatos cuanto papel en blanco podía capturar. Un vecino, también italiano, aconsejó al sastre: "Mande al chico a estudiar dibujo." Y así, alrededor de los 12 años, el pintor Berni comenzó a explorar la rutina de los yesos y las naturalezas muertas, en una escuela de arte piloteada por el catalán Eugenio Fornells.

Las tapitas revolucionarias

Desde el filo de la sesentena, todavía con impulsos y relumbrones de muchacho en su cuerpo sólido, de estatura mediana, Berni vuelve la mirada al estudio de Fornells, al Rosario febril de comienzos del siglo. "Mi maestro era un catalán adherido a esa escuela española que, por entonces, empezaba a arrasar a todas las otras en el gusto de los argentinos. Fornells tenía, además, un taller de vidrieras de colores, en sociedad con otro catalán, Buixadera. Y allí cerca, estaba la marmolería donde el padre del futuro escultor Lucio Fontana ejecutaba estatuas funerarias." Así, en medio del trajín industrial y comercial, crecían dos de los mayores talentos plásticos que América iba a ofrecer al siglo XX.

A Berni no le cuesta remontarse a la infancia. Ahora mismo ha vuelto de la calle con un surtido de tapitas de lata, de las que se usan para cerrar las botellas de bebidas gaseosas. Una ancha sonrisa se le pasea por la cara joven: "Fui a un bar y le expliqué al mozo que mi hijo colecciona tapitas; me dijo que me comprendía, porque el suyo hace lo mismo, y me regaló unas cuantas." El hijo del artista, José Antonio (12 años), mira al padre con una complicidad irónica: se divierte porque sabe que las tapitas forman las escamas de uno de los monstruos que Berni, con paciencia medieval, está erigiendo en los fondos del taller. Son los monstruos que devorarán a Ramona Montiel, en el episodio final de una saga que ha revolucionado, con su auténtica originalidad, la preceptiva tradicional de la plástica argentina.

El paisaje agrietado

Pero hasta llegar a Ramona y a su antecesor, Juanito Laguna, se han sucedido tiempos distintos, a través de los cuales Berni transitó sin perderse nunca en el laberinto de las tendencias opuestas, sin retroceder, siempre igual a si mismo y, sin embargo, siempre renovado. Después de un contacto mínimo con la personalidad de Alfredo Guido, que asumía en Rosario la estatura de maestro, Berni se lanzó, a los 17 años, a su primera exposición, en la sucursal rosarina de la galería Witcomb, de Buenos Aires. "Yo era un post-impresionista, y me encontraron condiciones. Gente importante, que se reunía en el Jockey Club —los Vila ; Ortiz, los Ortiz Grognet, los Lejarza—, decidió por fin otorgarme una beca del Jockey; me dieron una suma de dinero, saqué un pasaje para Europa por 200 pesos, en tercera clase, y me largué a España."

Hay quienes se sorprenden, hoy, de esa elección del artista; en 1925, parecía sensata. París era el ombligo del mundo artístico, pero en la Argentina triunfaba la pintura española: Zuloaga, Romero de Torres, Sorolla, flameaban como cumbres de modernidad, de osadía. Jorge Bermúdez pintaba, con técnica española, personajes típicos del noroeste argentino; y sólo Fernando Fader derivaba adhesiones, con un impresionismo macizo, de escuela germana. Este fue el paisaje que Berni dejó a sus espaldas de 20 años; y, ya en Madrid —donde halló a su compatriota Enrique de Larrañaga—, descubrió que ese paisaje estaba agrietado por el tiempo, que la plástica argentina se demoraba en el pasado. "En una exposición en el Ateneo de Madrid, me deslumbre ante un Cuadro de Salvador Dalí; había descubierto mi camino." De aquellos seis meses en la meseta de Castilla, desgranados entre asombros y charlas con grupos de vanguardia, queda un testigo: Puerta cerrada, un óleo donde Berni reprodujo, aun con resabios impresionistas, un panorama madrileño. El Jockey Club de Rosario lo adquirió y lo ostenta en su sede; y, en España, el crítico José Francés lo elogió y lo hizo reproducir, en colores, en la célebre, revista La Esfera.

El mazo de las figuras

Detrás de sus anteojos, la mirada de Berni —ojos chicos y punzantes— se alarga hacia el pasado, rebota en los muros de su vasto taller, parece barajar las imágenes para elegir algunas y ofrecérselas al indagador como resumen de una existencia cifrada, precisamente, en hacer un catálogo de las figuras del mundo. Es que ahora sobreviene el tiempo de París, y la iconografía se hace tumultuosa, como el vértigo que absorbió al muchacho rosarino y a sus compañeros de aventura que, por otras vías, también arribaron a la ciudad del arte: Lino Spilimbergo, Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Aquiles Badi, Raquel Forner, y los escultores José Fioravanti, Alfredo Bigatti y Horacio Juárez. "Yo me instalé en el atelier de André Lothe, que también frecuentó Ignacio Pirovano —evoca Berni y agrega (con vigor, sin ninguna melancolía)—: Formamos el grupo de París, un hecho capital para la historia de la plástica argentina. En 1928, Butler volvió a Buenos Aires con nuestras obras y las presentó en las salas de Amigos del Arte, en Van Riel. Ese año marca la demostración de fuerza de todo un equipo, coherente, que venía a perfeccionar lo que ya Pettoruti había iniciado en 1924, individualmente." Durante cinco años, Berni supo del afelpado silencio de las nevadas parisienses, del júbilo del oro nuevo de la primavera sobre las viejas fachadas de Montparnasse. Allí, en la presunta colina de las musas tenía su taller: "Me mudaba con frecuencia, entonces era fácil, por todas partes brotaban los cartelitos 'A louer'. Mi beca del Jockey se había transformado en una asignación del gobierno de Santa Fe: 200 pesos mensuales, que me permitían viajar por toda Europa y el norte de África, alojarme en buenos hoteles, comer en restaurantes de primera." A la mesa de los bistrots de Montparnasse se sentaban Fernand Léger, Foujita, Picasso; pero Berni acentuaba cada vez más sus contactos con los surrealistas. Louis Aragón, André Breton, Max Ernst, el propio Dalí, hasta el hosco Giorgio de Chirico cuando iba a París, eran sus amigos.

Aquí, Berni se retrepa en la silla, desplaza un dedo índice por el contorno de una botella de cognac francés, ahonda la voz en la reflexión sobre las fuentes de su arte. "Había hecho ensayos cubistas, pero no me sentía cómodo: el cubismo ya era viejo entonces, su apogeo fue anterior a la guerra de 1914. Por primera vez, junto al surrealismo, me sentí contemporáneo; ya no se trataba de ir descubriendo un mundo de fenómenos estéticos, para ponerme al día, sino de encontrarme conmigo mismo." El surrealismo, que devolvió el contenido a la pintura —"un contenido extraño, distinto"—, fue el punto de partida para que Berni se plegara definitivamente a la realidad, la sintiera como una nueva piel que él podía ceñirse cómodamente.

Desde aquel pórtico, coronado por Ernst, Dalí y de Chirico, se divisaba el panorama "de eso que ahora se llama nuevo realismo; curiosamente, mi amigo Aragón —a quien considero un maestro literario— y yo seguimos, en nuestras respectivas artes, una ruta paralela: el ingreso a la realidad por vía del surrealismo, del que nunca nos hemos apartado del todo". Treinta años después, cuando Berni expuso en la Galerie Creuze, de París, Aragón prologó su muestra con palabras donde, al hablar del paso del argentino "por las esclusas del surrealismo", dijo que ellas lo habían inclinado a plantearse las preguntas del realismo, "en toda su complejidad, a partir de 1932".

Viaje hacia adentro

1932 es, precisamente, una fecha límite para Berni, la cumbre de sus merodeos anteriores y el ingreso definitivo en la piel de la realidad. Pero antes hay un casamiento en París, en 1930, y el nacimiento de una hija, Lili, y largos meses angustiosos en los cuales la asignación de Santa Fe no llegaba. Los argentinos se rebullían, inquietos, en sus sillas del café de la Rotonde ("todos los años, en diciembre, llegaba Víctor Pissarro, que era maestro y pasaba en Europa los tres meses de las vacaciones"); algo pasaba en la patria, había rumores contradictorios. Y, por fin, en setiembre de 1930, una revolución arde en Buenos Aires, cae un presidente, algunas ficciones se cancelan para siempre y otras se inauguran. En 1931, el pintor Berni vuelve a la Argentina con su mujer e hija, y se instala como empleado de la Municipalidad de Rosario, en la oficina de Estadística y Archivo ("Mucho tiempo estuve como supernumerario; fueron los años de la

mishiadura, ¿quién no los sufrió?"). La tarde tiñe de azul el césped del jardín, esa especie de sosegado claustro donde la mansión de Rivadavia al 4100 —que fue del cabañero José Gerino, padre de la segunda mujer de Berni— abandona los ruidos de la calle y los esplendores de sus salones, y se coagula en el lugar donde bulle la vida más intensa, el taller donde el pintor oscila constantemente entre lo de afuera y su adentro.

Los que aceptan y los que entienden

Pero la seguridad de hoy no borra la experiencia del tiempo vivido, cuando los artistas debían arañar el presupuesto nacional para aferrarse a algo, o directamente morirse de hambre, sin metáfora. "Volver de Europa fue un golpe: aquí las cosas de la cultura seguían como antes, y si Amigos del Arte existía —gracias a Elena Sansinena de Elizalde y a un subsidio del gobierno—, la crítica y el público estaban sumergidos en lo mal llamado clásico."

En Amigos del Arte, y en 1932, hace Berni su exposición surrealista (un período olvidado de su actividad, al que pertenece el curioso óleo Y la muerte acecha en cada esquina, con influjos de los "metafísicos" italianos, de Chirico y Carra). José León Pagano, influyente crítico de La Nación, hace un comentario despectivo. "Aquí —memora Berni, con el perenne humor que le permitió atravesar los años de la mishiadura—, los que aceptaban el surrealismo eran seis o siete, y tres o cuatro los que lo entendían."

En 1934, Spilimbergo, Butler, Basaldúa, Badi, Berni, Pettoruti y Gómez Cornet, arrojan la segunda muestra colectiva del Grupo de París a espectadores que comienzan a vislumbrar las posibilidades de otra óptica, a críticos que temen no estar de moda si no abandonan sus rutinas.

En 1935, el ingeniero Nicolás Besio Moreno, presidente de la Comisión Nacional de Cultura, consigue traer a Berni a Buenos Aires, como profesor de dibujo de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano; y, en ese mismo año, el Salón Nacional rechaza el óleo Desocupados, donde el pintor rosarino ha reflejado su preocupación social. Comienzan a tejerse las mallas de una deliberada postergación. Nadie niega que Berni es un pintor de primer orden, pero en torno de su nombre se excava un incómodo silencio. Él mismo se aleja, voluntariamente, de los compañeros de París: "Ellos se quedaron en su mundo y yo me lancé a explorar el mío."

La luz estereoscópica

Esa exploración implica un compromiso social y político, y aquí es donde se abren las reticencias, las suspicacias. A tres décadas de esas escaramuzas, se advierte que la postura del artista debió de ser más personal, más explícita en su conducta y en sus palabras, que

reflejada en una obra que hoy hasta parece fría, por su minucia técnica.

Es la época de aquellos retratos prolijos, cristalinos, en los que una pincelada pequeña va detallando las calidades de las materias como si las alumbrara una luz irreal, estereoscópica. Si el modelo viste una prenda de lana (y era uno de los atuendos que Berni más favorecía en sus cuadros), la trama del tejido es descripta con la misma paciente contabilidad de la tejedora. Si hay flores, los pétalos transparentan la luz a través de una red de venillas traslúcidas; los ojos brillan con un temblor acuoso, el pelo se arremolina hebra a hebra; todo tiene su lugar exacto, una pulcra medida de fidelidad a lo real.

Y sin embargo, el resultado no es nunca fotográfico; es, de alguna manera, un homenaje a la realidad, una casi maniática búsqueda de sus claves, como si Berni se hubiera propuesto encarnizarse con ella para arrancarle el secreto de lo que yace por debajo de las apariencias.

El pintor define esa batalla con lo concreto, en un lenguaje exaltadamente técnico, pero no inaccesible: "La alta expresividad del mundo exterior se difunde en sus elementos formales; mis dones de pintor deben equivalerse con el contenido de mis vivencias, de lo que veo y siento. Comprendo que aquel fue un período muy analítico, pero no debe creerse que me plegara ciegamente a la realidad objetiva; también exploré la imaginación, nunca dejé de ser surrealista del todo." La imaginario es, justamente, lo que otorga validez a esta época de Berni, lo que da a su testimonio una arrasada verosimilitud y lo ubica más allá del simple documento.

El suntuoso comedor de la casa de Berni, donde se congregan las recompensas que la cabaña de su suegro obtuvo con ejemplares Aberdeen Angus en sucesivas muestras de la Sociedad Rural, en Palermo, es presidido por un cuadro de aquellos años: un chiquilín humilde, con un

desvaído sweater azul, la cabeza inclinada melancólicamente. "Este cuadro ya estaba aquí, antes de que yo me casara con Luisa Nélida Gerino; mi suegro coleccionaba pintura." Sobre la mesa, a la hora del té, las dulceras de cristal desbordan de miel y de dulce de pomelo. "Combínelos, va a ver qué ricos quedan los dos sabores juntos. La miel es de la cabaña, el dulce lo hizo mi hija mayor, Lili. No me gustan los dulces comprados."

Y hay otro fugaz retomo a la infancia cuando el sesentón artista confiesa: "Soy muy goloso, demasiado goloso." Embutido en un buzo de gimnasia, José Antonio continúa la tradición paterna, y derrama jarabes azucarados sobre enormes trozos de pan con manteca.

La evocación prosigue entre las tazas y los utensilios de centelleante metal: desde 1935 hasta 1954, Berni concurrió puntualmente a la Escuela de Bellas Artes, siguió rodeado por la aureola de pintor "maldito", cosechó algunos premios que debieron rendirse a la evidencia de su talento (primer premio en el Salón Nacional de 1940, primer premio en el Salón de Santa Fe de 1941, Gran Premio Nacional de 1943) y, por fin, en 1954, fue dejado cesante.

Personas y lugares

Quienes se inclinan con fervor sobre las historias de Juanito Laguna y Ramona Montiel, que Berni va narrando en sucesivas tandas de imágenes, en grabados, en collages y en cuadros corpóreos, suelen preguntarse cuál es el origen de esos personajes, de qué manera el artista ha llegado a crearlos y a revolucionar, con sus andanzas, la concepción de la plástica como un conglomerado de compartimientos estancos. Las fronteras de la pintura, la escultura y el grabado, ya no son tan nítidas como lo imaginó la preceptiva clásica; y Berni es, en gran medida, responsable de esa compenetración, de esa ráfaga de libertad que ahora agita a los creadores en todas partes. Su Gran Premio Internacional de Grabado y Dibujo, en la Bienal de Venecia de 1962, conmovió a los observadores de arte en todo el mundo: un sudamericano llegaba para decir algo nuevo y distinto, y eso que decía reflejaba, además de una realidad propia, intransferible, la alucinante ronda de objetos que aletea en torno del hombre contemporáneo.

Hasta llegar a esos monumentales collages (de hasta 3 metros por 4) que relataban la historia de un chico de los arrabales argentinos, Juanito Laguna, Berni había recorrido una senda que se inicia en su infancia rosarina, a orillas del Paraná y junto a los vagones y los yuyos del ferrocarril, pero que recibe una iluminación súbita en mitad de un viaje por las huellas de una América desaparecida, casi ignorada. En 1941, la Comisión de Cultura habilita al pintor para que estudie arte colonial y precolombino en los países de la cuenca del Pacífico. Allí, en los claustros de Lima, de Quito, anónimos pintores ingenuos desarrollaron, en largas bandas de pintura, como historietas, las biografías de los santos patronos, en especial la de San Francisco. "Algo de eso me quedó rondando desde entonces —confiesa Berni—, y vino a unirse en mi imaginación con los rostros que pinté en Santiago del Estero."

El aquelarre y el baldío

Desde 1950, Berni fijó en las telas las absortas caras morenas de los pobladores del noroeste argentino. Al principio, los títulos de los cuadros —realizados con la misma cuidadosa sagacidad analítica de ese período— tan impersonales: La blusa nueva, por ejemplo. Después, algunos personajes comenzaron a asumir una individualidad maciza: Paulino, el hachero; Juan Ortega, el almacenero. La constante realista se encarnaba en hombres concretos, se hacía carne y sangre de la tierra. Y, al mismo tiempo, surgían composiciones inmensas, superpobladas por multitudes: La marcha de los cosecheros, La escuela, La cena. El color, en tanto, se incendiaba de más en más alrededor de los seres oscuros, ocres, polvorientos: a los verdes de jade y a los lilas crepusculares, sucedieron rojos y amarillos de apocalipsis, negros bituminosos, relámpagos de anaranjado y de turquesa, un aquelarre denso, empastado.

Algo estaba naciendo, algo que iba más allá del óleo, más allá de la pintura, inconmovible espejo del mundo a partir de la Edad Media. Una tarde en que Berni ejecutaba rápidos apuntes de rostros infantiles, en el suburbio de Buenos Aires, la visión de un baldío lo golpeó como la revelación de un milagro: un solo acorde enlazaba a los chicos y al crepúsculo, a los montones de basura y al espacio desolado, abierto como una caries entre las casitas enanas e iguales. Y una lata —la misma que había pateado en un potrero de su infancia— vino rodando a sus pies, reluciente como una estrella. La realidad estaba allí, se había vuelto cotidiana, humilde; era una realidad hecha de despojos, de fragmentos vomitados por las máquinas, de detritus. .Y también participaban de ella el satélite artificial que sobrevolaba el arrabal porteño, y las computadoras electrónicas, y las carpetas de material plástico, fabricadas en serie, que fingían el lujo para quienes no podían tenerlo. El arte ya no quería ser sublime sino, simplemente, expresivo.

La mitología oxidada

"¿Para qué iba a ir a la pinturería? Para expresar eso que acababa de comprender, me bastaban los materiales que tenía allí, a mi alcance: latas y botones, arpilleras laceradas, clavos, espejos rotos." Berni maduró sus conceptos y, en 1961, acumuló sobre las azoradas paredes de Witcomb, en plena calle Florida, la mitología oxidada y quemada por la que cruzaba un héroe de pantalones cortos: Juanito Laguna. La técnica del collage, creada para sobresaltar a los exquisitos, hallaba por fin al creador que la utilizaba para exaltar la vida, para hablar de lo que se agita y fermenta y se ríe —a gritos— por debajo de la cara maquillada de la gran ciudad.

A contramano de poderosas presiones y de juicios desdeñosos. Rafael Squirru —entonces director de Relaciones Culturales de la Cancillería— cumplió quizá la acción más valiosa de su controvertida carrera de promotor cultural: enviar a Berni a la Bienal de Venecia de 1962 como invitado especial. Cinco grabados, cinco dibujos y cinco collages salieron una mañana de la casa de la calle Rivadavia y se unieron a los envíos de Rómulo Macció, Kazuya Sakai, Clorindo Testa y Mario Pucciarelli.

El comisario de la muestra argentina era el escultor Gyula Kosice; cuando llegó a Venecia con su cargamento, se encontró que las obras apenas cabían, apeñuscadas, en una salita del pabellón italiano (porque la Argentina carece allí de local propio). Descorazonado, comenzó a desembalar las piezas, mientras algunos jurados lo miraban, casi indiferentes. De pronto, surgieron los collages de Berni. "Al día siguiente tenía, para mí solo, una espléndida sala especial. Y si me dieron el Gran Premio de Grabado y Dibujo, fue porque deseaban en realidad premiar mi pintura y se dieron cuenta de que ya no entraba en sus previsiones. En fin, la recompensa, fue para Juanito, y eso es lo que importa", explica el pintor. Pero Berni no era un recién llegado a las artes de la estampa. Desde sus años de estudiante había ejercido las técnicas del grabado, y su aproximación a la litografía tiene un padrino ilustre. "Fue Max Jacob, en París, quien un día me invitó a acompañarlo a un taller donde iba a ejecutar unas litografías; y entonces me enamoré de ese métier y lo practiqué yo también." Después de las xilografías de Juanito, vinieron las de Ramona, a las cuales se aplicó la misma técnica del collage. Varillas de meccano, moldes de plástico, llaves, residuos de chatarra, botones, todo sirve para ilustrar la saga de Ramona, la muchacha de provincia que llega a Buenos Aires y se empalaga con los dones de sus "protectores": el embajador, el coronel, el piadoso matrimonio Pérez. Ramona Montiel se pinta, se emperifolla, se prostituye; hace poco, en una muestra de Bonino, se la vio en forma corpórea, envuelta en retazos y abalorios, acribillada por las luces de auténticos carteles de propaganda que se encendían y apagaban a su alrededor, como una ronda infernal.

Berni se cerciora de que los dos perros que triscan por la vastedad de su casa (Negro, un mastín reluciente, de ese color, y Rante, un cuzco furibundo y anónimo) no se acercan —"Se odian, mientras uno esté adentro, el otro debe ir al jardín"—, y abre los portones del garaje donde construye los monstruos espeluznantes que devorarán por fin a Ramona. El procedimiento es el mismo con el que Leonardo de Vinci aterró, hace quinientos años, a sus contemporáneos: combinar fragmentos de distintos animales, hechos de tela rellenada, y agregarles objetos, ramas, salpicados de pintura, de tierra, de carbón. Con una lámpara vieja, dada vuelta, se erige la cabeza chinesca de un dragón; las tortuosas raíces de una enredadera se crispan sobre el lomo de un grifo erizado de tapitas de lata; con husos de hilandería, pintados con barniz fosforecente, brotan escamas de una bestia apocalíptica en cuyas fauces ya se halla la mitad del despedazado cuerpo de Ramona (un maniquí teñido de violeta).

Otra vez joven

La alegría resplandece en Berni mientras explica cómo pergeña estas criaturas abisales, y se sorprende de que alguien se sorprenda de su acercamiento al grupo juvenil de los pops argentinos (Delia Puzzovio, Carlos Squirru, Edgardo Giménez, Zulema Ciordia), con quienes colaboró en la exposición La Muerte, el año último, en Lirolay. "Me siento identificado con esa gente; es la que está dando el tono." Tal vez porque, desde 1960, el nombre de Berni ha resucitado en el cuadro de honor de la plástica nacional, y se lo menciona con el respetuoso fervor que se le retaceó en el cuarto de siglo anterior; y un resucitado —aunque no haya muerto nunca— es joven otra vez. Este proceso de revaloración, este segundo nacimiento del pintor, no ha alterado sus hábitos fundamentales: se despierta a las 7 y media de la mañana ("a veces remoloneo algo para levantarme"), trabaja doce o trece horas diarias ("o una hora o ninguna; si tengo ganas de cortar el pasto en vez de fabricar monstruos o grabar Ramonas, lo hago, sin ningún remordimiento"), se deleita con el teatro y el cine ("lamento tener este problema con el oído derecho; me impide gustar plenamente de la música, que adoro"), lee "de todo" y con maciza atención.

"Esto que se llama nuevo realismo, en el cual me han enrolado los franceses, es algo que, al fin de cuentas, ha existido siempre: porque únicamente tiene valor lo que de alguna manera se refiere al hombre." El hombre ha sido el tema perpetuo de este indagador de la realidad ("esquivo a los juegos formales, a las alusiones y a los refinamientos", como escribió Hugo Parpagnoli), de este creador que, con sus continuados episodios de las historias de Juanito y Ramona, reintroduce el sentido de la duración en el contexto pictórico, como oposición a la instantaneidad del abstractismo y del informalismo, a la intemporalidad de lo geométrico. Es el hombre y su drama sin fin lo que preocupa a Berni, mientras domestica a. los monstruos que destina a su retrospectiva en el Instituto Di

Tella, en junio próximo: alrededor de 100 obras —"con el acento sobre los últimos cuatro años"— y prólogos de Jorge Romero Brest y Gérald Gassiot-Talabot, profeta del nuevo realismo.

Quizá por eso, porque se siente nada más que un hombre colmado de preguntas, enamorado de la indagación y de la aventura, Antonio Berni puede afirmar, con cierta fiereza: "Sé lo que no voy a hacer; lo que voy a hacer, aún no lo sé bien."

13 de abril de 1965

PRIMERA PLANA

|