|

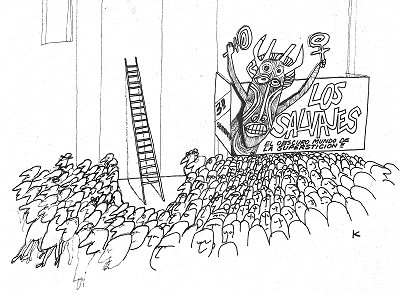

Superstición

El folklore de la mufa

|

Los argentinos se encrespan y niegan cuando alguien menciona sus manías supersticiosas. Sin embargo, la mayoría cultiva temores y convicciones esperanzadas ante los mitos y leyendas que nutren todos los ámbitos de la realidad nacional. Primera Plana investigó ese vasto anecdotario; el resultado —incluso 25 entrevistas y un viaje especial a San Juan— es el siguiente informe que redactó Juan Carlos Algañaraz:

La escalera reposaba junto a la puerta del edificio donde funciona Primera Plana. La alternativa era terminante: pasar por debajo o soslayarla dando unos pocos pasos por la calle Perú y enfrentar el tránsito pujante, continuo, implacable. Entre las 12.30 y 13.30 del 12 de agosto pasado, 142 peatones eligieron bregar con los automóviles antes que con la mala suerte; otros 34 —ninguna mujer, uno de ellos ciego— siguieron su camino sin mayores vacilaciones.

Un episodio nimio, pero suficiente para descubrir hasta qué punto buena parte de las actitudes y conductas de los argentinos están reguladas por un variado espectro de creencias supersticiosas. Semejante diagnóstico produce en los interesados un rechazo inmediato; en el caso dé la escalera, la mayoría de los temerosos se negó de plano a dar una explicación. Casi todos se indignaron cuando Primera Plana aventuró que el hecho de bordear el inocente artefacto escondía un conjuro. "Lo único que hago es prevenir accidentes", se justificó J. V. (28 años, soltero), ejecutivo de dos cámaras industriales y con un no muy lejano pasado socialista.

Es que las supersticiones no son una fuente de status. En un país orgulloso de su barniz europeo y tradición cultural, se las desdeña como un género menor que flagela a las clases bajas e ignorantes en general. Por supuesto, se trata sólo de un aspecto de la versión oficial sobre sí mismos con que los argentinos gustan embaucarse. Cábalas, rituales y embrujos campean por toda la escala social obsesionando a profesionales, empresarios y mandarines de la cultura; todos siempre dispuestos a festejar burlonamente las andanzas de un curandero pintoresco aunque se ericen sin remedio ante la presencia del temido jettatore.

Porque la legión de feligreses crece sin pausa; la formación cultural o la religiosa son vallas cada vez más débiles para detener tanta devoción. El positivismo y los Misterios de Fe —según los casos— alternan sin muchas discrepancias con manías o temores incrustados en la más drástica vena supersticiosa. Un ejemplo: la Virgen entronizada en una vieja casona de la calle Pedro Goyena, en Caballito, ha sido enmarcada por sus católicos moradores con plumas de caburé, ave litoraleña con nimbo mágico. Una mucama correntina es la propulsora de semejante coexistencia, que sus patrones se apresuraron a favorecer, reforzando los poderes de la imagen con el benéfico payé (amuleto, en guaraní).

Confusiones similares sustentan el prestigio del Hermano Mario, que dice misa cada mañana en una iglesia del Barrio Norte; gestiones ultraconfidenciales llevan al sacerdote hasta algún doliente de las clases altas. El Hermano combina los exorcismos "con una mano que quema" —según la descripción del empresario F. C.— para aventar con rotunda eficacia demonios y cefaleas que resisten los embates de onerosos especialistas.

El secreto que rodea esas prácticas, lindantes con el aquelarre, convierte en un calvario la búsqueda de algún protagonista dispuesto a testimoniar. Casi tan difícil resulta definir el marco de la superstición, usualmente caracterizada como una creencia sin fundamento conocido que posee la eficacia suficiente para determinar conductas encaminadas a dominar el azar y sacudirse la mala.

'"Se trata de un tema controvertido hasta el cansancio", explica la antropóloga Esther Hermitte, quien presentó su tesis de doctorado ante la Universidad de Chicago luego de estudiar 20 meses las prácticas mágicas de una comunidad maya mexicana. "Prefiero hablar más de creencias que de superstición, una palabra cuyo uso popular connota ignorancia". Ahora los antropólogos modernos aceptan que la vieja división entre magia, religión y ciencia es irreal; incluso en las sociedades de tecnificación creciente los elementos irracionales se superponen a los lógicos, sistemáticos.

Esta interrelación explica las prácticas contra el mal de ojo o el terror a la jettatura, que hace estragos entre muchos científicos e intelectuales. "La rapidez y sobresaltos del cambio social, la situación casi endémica de crisis en que se desenvuelve nuestro país, multiplican la inseguridad y, por consiguiente, la necesidad de respuestas y signos que permitan dominar o anticipar lo que depara un futuro siempre inquietante", describió la socióloga Celia Baldatti (28 años, una hija), confesada supersticiosa.

Que los hay, los hay

La antropóloga Hermitte completó el panorama: "Cuando el individuo —ante ciertas circunstancias, adversas, o una situación angustiosa— no tiene cursos naturales de acción (o desconfía de sus posibilidades) recurre a determinadas fórmulas para precaverse. Le es imprescindible hacer algo positivo y por eso consulta horóscopos, atesora fetiches y sigue rituales contra la mala suerte".

Tamañas manías han creado un folklore urbano tan rico y fascinante como el de las zonas rurales. Este material —que haría las delicias de algún estudioso predispuesto— se encuentra disperso y sólo ha merecido los honores de festivas crónicas periodísticas. El acervo es inexorablemente importado en su origen: la fobia al número trece lo descalifica en Europa y USA para designar pisos, habitaciones y asientos, casi siempre aludidos como 12 B. La coincidencia en el calendario de la vilipendiada cifra con los días viernes (el martes en la tradición latina) provoca, pérdidas millonarias en los Estados Unidos. Catástrofes similares acechan en esas jornadas a los quinieleros argentinos, que se niegan a aceptar jugadas al fraile

(así mencionan al guarismo) porque acumula entonces apuestas siderales.

La lista de fobias y amuletos se alarga hasta el fastidio. Los más populares recomiendan no derramar sal, abrir el paraguas en ámbitos cerrados, colocar un sombrero sobre la cama, romper espejos, encender tres cigarrillos con un mismo fósforo o levantarse con el pie izquierdo. Pero se trata de pecados veniales, fácilmente remediables aferrándose a una madera, escupiendo sobre el hombro izquierdo o, más simplemente, con un buen amuleto. Herraduras, patas de conejo y clavos doblados se obtienen fácilmente; claro que es indispensable probar su eficacia hasta dar con uno bien cargado.

Ningún fetiche de esa categoría puede diluir los efectos del mal de ojo, una institución de temido prestigio en los sectores populares, que ahora gana adeptos en las clases más encumbradas. Una enérgica especialista en la materia explicó a Primera Plana: "Hay ojos que queman y ojos frescos. Es fácil darse cuenta de la diferencia: cuando alguien con la mirada mala entra en una casa, los chicos lloran".

Los niños son las víctimas preferidas del "malle d'occhio", una virtud tan maléfica que sus efluvios se independizan de la voluntad del emisor. Aunque la ojiadura provoca también desgracias al causante más involuntario. Bien lo sabe la maestra —una hermosa morena de ojos verdes— de una escuela de Morón, lindera a un barrio humilde atestado de inmigrantes. Alvertidos por un nono, idóneo, los padres se negaron a someter a sus hijos a la rigurosa mirada de la pedagoga, que, ante el boicot, tuvo que pedir el traslado.

Es que ciertas miradas insistentes hacen fracasar los más previsores cuernitos de coral, antídoto de probada eficacia contra la envidia ocular. Jaqueada por el malestar —náuseas, dolores indefinidos; melancolía—, la víctima del daño no tiene más remedio que concurrir a un especialista. No hay dificultades en encontrarlo porque los barrios de Buenos Aires rebosan de conocedores: Primera Plana se sometió al tratamiento en dos oportunidades. Los sistemas resultaron parecidos: después de una prolija indagación para identificar al culpable, el terapeuta se prodigó en pases y exhortaciones a confiar en sus dotes. En ambos casos, la sesión terminó con una mano en la frente del periodista y el rutinario; "Ya está curado".

Las dos baqueanas recetaron fórmulas para evitar nuevas consultas: verter aceite tibio en un bol de agua fresca, fijando la mirada en las gotas de caen; hacer circular entre las palmas de la mano un carretel, versión casera del relaxing egg. Pero, ¿qué hacer si los síntomas persisten?

"Entonces m'hijo —lamentó una de las expertas— quiere decir que lo han pinchado y yo en eso no me meto."

Este tipo de refinamientos no es un servicio fácil de obtener; los curanderos que lo practican cobran caro por el embrujo, de transparente ancestro vudú. Una sofisticada especialista —Doña Pepita, de Villa Calzada— atormentaba en imagen a las víctimas elegidas por sus clientes, a cambio de cuatro mil pesos. Cuando la policía allanó su consultorio encontró un retrato "del boxeador Oscar Bonavena —que carga una pizca de ruda macho durante las peleas— acribillado por alfileres y una hojita de afeitar.

Precios más razonables atraían una catarata de clientes al reducto de Antonia Sara Chapano, en Quilmes; los mártires eran también personajes famosos: Palito Ortega, atravesado por una admiradora que no le perdonó su casamiento con Evangelina Salazar, el futbolista Daniel Onega, con una tijera clavada en su nuca y —nadie se explica la causa— la pareja de cómicos Alberto Olmedo, el Capitán Piluso, y Humberto Ortiz, Coquito.

Exorcismos deportivos

Ninguno de estos casos de tortura alcanzó; sin embargo, la eficacia del sortilegio contra Mario Boyé, el famoso delantero de Boca Juniors. Durante el campeonato de 1946, el astro convirtió 24 goles; "al año siguiente no acertaba una", evocó el veterano la semana pasada. La hinchada suspiró con alivio cuando la policía descubrió un retrato del crack, con las piernas cuajadas de agujas, en los dominios de una célebre curandera de Lanús. "Al asunto le dieron mucha publicidad para justificarme —ironizó Boyé—, pero la verdad es que después de sacarme los alfileres seguí sin hacer goles."

Convencidos los xeneises que algún hechizo paralizaba a su equipo, organizaron la caza de una lechuza que (según versión que corrió desenfrenadamente) anidaba en un rincón del estadio. Munidos con palos, hondas y otros instrumentos aptos para el contundente exorcismo, recorrieron tribunas é instalaciones dispuestos a terminar con el maleficio; la lechuza jamás apareció y Boca perdió el torneo.

Angustias parecidas sufrieron hace dos años los partidarios del Internazionale de Milán; sus adversarios del Napoles contrataron los servicios de Don Cicilo il Musicante —famoso por el poder maléfico de su ojiadura— para que siguiera, con todos los gastos pagos, la campaña del Inter y la saboteara a fuerza de conjuros. Desesperados, los milaneses llamaron en su auxilio a Ambrogio Espósito, el Mago Atómico, quien efrentó a Don Cicilo en un duelo visual que pronto dio resultados positivos: Inter ganó ocho partidos, mientras Napoles perdía sus oportunidades en el campeonato.

Tanto esoterismo no es patrimonio exclusivo de los tifosi italianos; los deportistas argentinos sienten una delirante pasión por las fobias y cábalas. En el caso de los futbolistas, a la baja extracción cultural de los jugadores se agrega el hecho de que la especialidad está sumamente ligada a circunstancias fortuitas; se trata entonces de convocar por todos los medios a la buena racha.

Este imperativo promueve algunos ritos singulares: desde hace 5 años, un grupo de fanáticos boquenses se traslada al estadio de River Plate la noche anterior al tradicional clásico. A una señal, los completados orinan al unísono las paredes del Monumental.

Resulta más inocente el gol que convertía Ángel Labruna antes de comenzar un partido, o la gorra cabalística de Amadeo Carrizo; sobre todo al lado de los exorcismos nouvelle vague que utilizan las promociones jóvenes. El centroforward de Racing, Juan Carlos Cárdenas, sale a la cancha confiado en las bondades de un amuleto que trajo de Santiago del Estero: una bolsita que alberga el cuero disecado de un sapo, bien ajustada a su cuerpo con una faja.

Los jugadores de Independiente se empapaban con alcohol la zona del corazón; el capitán del equipo, Jorge Maldonado, decoró su rostro con una barbita agorera, mientras, contrario sensu, sus colegas José Paflick y Vicente de la Mata se raparon sus cabelleras para atraer la fortuna. Apiadados, los dioses les concedieron el campeonato de América de 1964 y 1965, aunque los fluidos del Inter —Mago Atómico mediante— se mostraron superiores en la final de la Copa de Campeones.

Esta categórica demostración desató a los players de San Lorenzo, que imaginaron rituales de una complejidad napolitana. Oscar Calics, por ejemplo, detalló su sistema: "Uso la misma polera blanca y campera beige para venir al estadio. Todos los domingos estreno calzoncillos y medias. La noche anterior duermo en la misma habitación de Buttice, pero yo del lado de la ventana. Nunca almuerzo los domingos y juego el número 13 a la lotería uno o dos días antes de cada encuentro. Al salir para el estadio escucho un disco de Palito Ortega". Por si acaso, también hace promesas a Ceferino Namuncurá, de

quien se confiesa devoto.

Su compañero Alberto Rendo recibe un invariable ósculo de Rímolo, jugador de tercera división, antes de ingresar en la cancha; después besa tres veces una medalla que luego cuelga al utilero del equipo. Esta formidable maquinaria de invocaciones ayudó al club —ellos creen— a empinarse en la vanguardia de la clasificación.

Menos sofisticados, los automovilistas utilizan procedimientos sencillos que mitigan la angustia de jugarse la vida en cada competencia. Carlos Menditeguy se negó siempre a correr con el número 13. Estaba prevenido, sin duda, por la trágica muerte del corredor inglés Richard Seaman, en un circuito de Bruselas: se estrelló un día 13, con la máquina número 13 en el kilómetro 13 cuando quedaban sólo 13 autos en carrera. Había pasado la noche anterior en una lujosa habitación de hotel; la número 13, por supuesto.

Semejantes acechanzas justifican la aprensión de Juan Manuel Fangio, que, invariablemente, utilizó para competir un viejo par de zapatos. También suspendía de su cuello unas antiparras que pertenecían al piloto Aquiles Varzi; cuando se las robaron, Fangio exhortó al ladrón a devolvérselas amenazando con dejar de correr si el talismán no aparecía. Quizá la consecuencia más dramática de estas manías fue la muerte de Juan Gálvez; convencido por una premonición de que moriría quemado, jamás utilizaba trabas en las puertas y cinturón de seguridad. La cábala le resultó fatal en un vuelco: salió despedido de su auto y sucumbió por el revolcón.

Estos manejos quedan empequeñecidos ante una institución de origen italiano tan arraigada a las costumbres argentinas que hasta sustentó una afortunada obra teatral de Gregorio de Laferrere. Es que da yeta, y su agente transmisor, el jettatore, provoca un delirio de gestos y temores; su contagio acarrea un sinfín de desgracias

cuyos episodios recoge una tradición oral desopilante. Cada gremio, empresa, institución o sector de actividad tiene sus personajes innombrables cuya sola alusión desata un frenesí de cuernos, llaves arrojadas al suelo y, santo remedio, el rito de tocarse los genitales.

Los archisupersticiosos músicos, por ejemplo, se espantan ante La forza del destino, una ópera de Verdi que —así lo quiere la tradición— provocó con sus efluvios el incendio del teatro de San Petersburgo, donde se estrenó. Durante la primera audición italiana, la soprano quedó súbitamente muda; inquieto, Verdi trató de aventar la muffa y rogó a su libretista, Piave, que modificara el texto. El casi inmediato fallecimiento de Piave fulminó la pieza, definitivamente enyetada para los iniciados. En el Colón, la ópera se mantuvo fiel a su destino; cada representación trae un reguero de desgracias: principios de incendio, arañas que se desploman, tenores afónicos.

La yeta y cómo lograrla

Estas consistencias parecen no arredrar a ciertos descreídos que programaron, para 1969, Los cuentos de Hoffman, de Offenbach, verdadero pararrayos de tragedias que ya inquieta al personal del teatro. Un sentimiento que se transforma en terror no bien algún desprevenido nombra a Alfredo Schiuma, invariablemente aludido como el señor Alvarez para evitar percances. Su ópera Las vírgenes del Sol provoca tribulaciones parecidas a las de sus maléficas colegas europeas. Una vieja anécdota recuerda que, en 1931, el músico elogió ante un amigo —en el puerto de Río de Janeiro—, el cuidado con que un grupo de changadores desembarcaba los instrumentos de la orquesta del Colón; la soga se cortó en ese mismo instante y la bahía de Guanabara ganó un arpa y un piano de cola.

"A mi hijo Daniel —evocó temeroso Astor Piazzolla— se le ocurrió intercalar el nombre de Alvarez en la partitura de mi celista Víctor Pontino, para hacerle una broma. Estábamos en medio de una función de María de Buenos Aires (su última obra), y apenas Pontino dio vuelta la hoja y se encontró con el innombrable las luces se apagaron en todos los atriles. Un desastre."

Piazzolla pierde el color si alguien nombra a Carlos Di Sarli, rebautizado en el gremio Carlos Di Pérez. Tan difundido era su prestigio "eléctrico" que durante una gira por el interior un animador confundido lo presentó así: "Más conocido artísticamente como El Semáforo". El rosario de actos magnéticos que se atribuyen al director de orquesta incluye desde una cigarrera de cristal, propiedad de Aníbal Troilo, destrozada apenas se lo nombró, hasta un incendio en radio El Mundo segundos después que ingresara en el edificio. El tango más agobiado por la yeta —que muchos eluden en sus repertorios— es Adiós Muchachos. "No lo nombre", rogó Piazzolla. Quince días atrás, el cantor Roberto Goyeneche bordeó el soponcio cuando dos admiradoras le reclamaron en Caño 14 que entonara la pieza. "Eso no, pídanme cualquier otra", plañió. Las condenadas estrofas alegraron —en Panamá, 1965— a los cadetes de la Aeronáutica Argentina que poco después embarcaron, para morir, en el avión TC48.

Los dramaturgos locales no exhiben mayores hazañas, pero describen como el numen del ramo al español Jacinto Benavente; cualquier obra suya hace naufragar al elenco y empresarios en un mar de lamentos. Las salas también tienen su cuota de leyenda; muchos artistas evitan trabajar en el Teatro Argentino, de legendaria fama como ámbito de desgracias. En 1908, Florencio Parravicini desdeñó ese tipo de advertencias y puso en escena un juguete cómico, Parra Concert, que terminó en la hecatombe: un violento incendió causó la muerte de la dama joven Fedora Borda y graves quemaduras al primer actor.

Menos dramáticos son los episodios unidos al mundo de los políticos; hasta un Presidente de la República, José Figueroa Alcorta, fue maculado como involuntario productor de hechos desagradables. Sin embargo, su presunta influencia resulta incomparable con la que se adjudica a un célebre senador provincial de la UCRI por Tandil. Durante el gobierno peronista formó parte de una gira por el interior y fue el encargado de adquirir los pasajes ferroviarios. El tren se detuvo en una estación y, misteriosamente, el vagón que transportaba a los radicales quedó desenganchado; la locomotora partió sin él. En la cúspide de su carrera señaló el cuadro de Dardo Rocha que orna la ex Legislatura de La Plata.

"Ah, si él viviera", suspiró ante un diputado amigo; el retrato se derrumbó con estrépito.

Estas efusiones palidecen ante la espectacular leyenda que rodea al más temido personaje del gremio periodístico, José P. Barreiro, siempre Pepe o J.P. para sus colegas, "Yo no creo en la jettatura —proclama el escritor y periodista Luis Alberto Murray, uno de sus más prolijos biógrafos—, pero sí en el poder destructivo, genocida, de Pepe."

Los disparates que circulan son, en verdad, bastante impresionantes:

• Acompañó a Natalio Botana en el accidente que le costó la vida;

• Llegó a San Juan, su provincia, y al día siguiente la ciudad quedó arrasada por el terremoto de 1944;

• Jefe de Prensa de la Unión Democrática, no bien comenzó el escrutinio fue el primero en abrazar a José Tamborini con un "Lo felicito, Presidente";

• En un sólo año —1956—, la empresa Haynes administrada por Barreiro perdió 58 millones de pesos;

• El pintor uruguayo Juan Bourse Herrera le estrechó la mano en una exposición respondiendo a un desafío de Elvio Poroto Botana. Media hora después, una escultura de bronce que representaba un indio con lanza en ristre, se desplomó sobre el osado y le atravesó la mano;

• A mediados de 1956, presentó en la Liga Argentina de Cultura Laica al

doctor Gustavo Barrenechea, que debía pronunciar una conferencia; el charlista falleció de un ataque inesperado en medio del panegírico.

Un halo parecido rodea al fotógrafo Víctor Sánchez, de Clarín, quien según la venenosa versión de sus colegas, registra como primicias las desgracias que provoca. La sola presencia de un alto ex ejecutivo de La Nación provocó una huelga en Orly que desde hacía 30 años no conocía un conflicto semejante; el resto de los episodios que se le atribuyen lo convierte en un serio competidor de la leyenda de Pepe.

Parecida eficacia sobre la conducta. humana ejercen las supersticiones de las zonas rurales, que ejercen una poderosa influencia sobre las ciudades del interior. Las leyendas tienen un rico contenido folklórico que ha fascinado a los antropólogos; tres grandes zonas se disputan los mitos más atractivos: litoral, noroeste y la zona pampeana. Algunas de estas especies se han Institucionalizado hasta tal punto que se integran en ciertas prácticas. Es el caso del lobizón, el engendro más popular, descendiente directo de los licaritropos (hombres-lobo) griegos. Séptimo hijo varón consecutivo, el desdichado se emperra los viernes a la medianoche y aterroriza a los vecinos; el hechizo puede soslayarse si el hermano mayor actúa como padrino y se bautiza al futuro monstruo con el nombre de Benito. Estos conjuros no convencían demasiado y era una práctica difundida dar muerte al recién nacido; Hipólito Yrigoyen decidió apadrinar a los interesados como una manera de evitar los infanticidios, y esa costumbre se prolonga hasta la actualidad.

Las leyendas más difundidas —Pacha Mama, el Familiar, el Basilisco, La Viuda— han sido desplazadas en la zona de Cuyo por la Difunta Correa, un mito que arrastra multitudes, rinde considerables dividendos a la provincia de San Juan y es la base de un próspero comercio. Las profusas biografías de la Difunta informan, que María Antonia Correa nació en La Legua, San Juan, el 17 de febrero de 1814. Una leva en masa de Facundo Quiroga capturó, años después, a su marido, gravemente enfermo. Ella lo siguió a las montoneras para cuidarlo, con su pequeño hijo en brazos. En el trayecto, entre Caucete y San Luis, un desierto

sobrecogedor, la desdichada se retrasó y murió de sed bajo un algarrobo. Tres

días más tarde, unos arrieros encontraron el cadáver; quedaron maravillados porque el niño seguía amamantándose. Una cruz de palo marcó el lugar donde fue enterrada la Difunta, cuyos poderes milagrosos crecieron con los años. Ya en 1852 arribaron las primeras procesiones.

Ahora, el santuario congrega un millón de personas por año; ubicado a 62 kilómetros de la ciudad de San Juan, dos servicios diarios transportan a promesantes y turistas, que también acuden en viajes directos desde Mendoza. Una serie de galpones albergan a las familias que se trasladan a homenajear a la Difuntita, como invariablemente la denominan sus feligreses. Recintos especiales albergan las ofrendas de los promesantes; placas, cabelleras, automóviles, vestidos de novia y veinte millones de pesos en joyas vigiladas por 15 empleados. Una cantidad similar recoge la Fundación que —regenteada por la Dirección de Turismo— administra el río de dinero que los visitantes depositan en las alcancías. Un presente conmovedor lo aportan los más humildes: botellas de agua (la Difunta murió de sed) que llegan a sifones de soda si el dinero alcanza.

"Queremos vender las joyas para invertirlas en obras de bien público —aclaró Eduardo Ciallella, secretario de Turismo—, pero antes buscamos convencer a los donantes de que se trata de un acto necesario." Cualquier precipitación puede desatar las iras de los fieles y entorpecer la fuente de recursos. Porque la Difunta genera una devoción arrasadora: un obrero petrolero marchó durante tres meses a principios de este año entre Comodoro Rivadavia y la tumba sanjuanina para agradecer a la Correa el haber sanado a su hija paralítica. La Correa es firme competidora de otra argentina que ganó fama milagrera: la Madre María.

Después de reponer fuerzas en la hostería, del santuario —ahora en trámite de ampliación—, los feligreses pueden adquirir los souvenir-talismanes que se alinean en varios quioscos. Estampas plastificadas, collares, anillos prendedores, cerámicas y libretitas, no exceden los 300 pesos, ajustándose a los precarios recursos del público. Tanto ajetreo comercial no oscurece, sin embargo, el patético fervor con que los promesantes, empobrecidos por la sequía, golpeados constantemente por mil adversidades, imploran el acto mágico que los ayude a seguir viviendo.

Primera Plana

1º de octubre de 1968

Ir Arriba

|

|

|