|

Teatro

Sloane y la extraña familia

|

Tenía que suceder y —pese a recelos, advertencias y autocensuras— ha sucedido, por fin: la vanguardia teatral, procedente, sobre todo, del off-off Broadway norteamericano y ,de Londres, llegó a Buenos Aires y está dispuesta a quedarse. Desde la semana última, Atendiendo al señor Sloane (Entertaining Mr. Sloane), del inglés Joe Orton, en excelente traducción de Roberto Scheuer, aterroriza y divierte, en la Sala Planeta, a un público lo bastante maduro como para recibir sin melindres un texto que, a lo sumo, logró escandalizar al austero crítico de La Prensa, Jaime Potenze, quien en su comentario del lunes 9 formuló una verdadera denuncia contra el director, Alberto Ure, y contra la sala, invitando prácticamente a la clausura (procedimiento que ya utilizó años atrás cuando, en ese mismo diario, acusó de comunismo —en tiempos de dura represión— a los integrantes del Fray Mocho que representaban Georges Dandin, de Moliere, en el Botánico).

¿En qué medida es Mr. Sloane una pieza de vanguardia? En la misma medida en que lo fue Lo que hay que tener (The Knack), de Ann Jellicoe, que en 1965 dirigió Santangelo en el ABC y que fue el primer golpe enderezado a demoler las instituciones del teatro tradicional; no por la forma (puesto que Jellicoe siguió un ortodoxo encadenamiento de situaciones, con un planteo, un nudo y un desenlace), sino por el insólito tratamiento de esas ; situaciones, la valoración del hecho físico, la apertura hacia un plano dramático donde la poesía, la violencia y una cierta ingenuidad se confabulaban para terminar con la anécdota convencional, con la división entre "buenos" y "malos" y, sobre todo, con la manía psicologista, derivada del primer Stanislavsky.

La obra de Orton (estrenada en Londres en 1964, es decir, un año antes de La vuelta al hogar; de Harold Pinter, que tiene con aquélla más de un punto de contacto) se ciñe también a un planteo clásico, pero del cual surgen tan furibundos brotes de crítica social sin partidismo político, y de sátira corrosiva de las costumbres, que no es difícil detectar en su desarrollo el viento de la vanguardia, que sopla donde quiere. No ha de ser casual, seguramente, que el director de Sloane, Ure, confiese que "cuando vi 'Lo que hay que tener', el teatro se me presentó como una revelación mística de mi vocación; fue esa noche cuando comprendí que debía hacer teatro"; ni que Gustavo Daniele, protagonista de Salvados, de Edward Bond, otra pieza "maldita", que el año pasado tropezó (igual que La vuelta al hogar) con la incomprensión del equipo calificador de la Municipalidad, evoque: "La primera vez que grité ¡Bravo! en un estreno en Buenos Aires, fue en el de Lo que hay que tener, porque entendí que se había producido un milagro".

Atendiendo al señor Sloane

El señor Sloane es un jovencito (a quien el texto original presenta como un efebo de resplandeciente hermosura) que llega para alquilar una pieza en una casa suburbana; más precisamente, se informa que la casa está edificada en medio de un basural. Allí vive

Kathy, una cuarentona ninfómana (tuvo un hijo, que murió), en quien de inmediato el señor Sloane despierta el instinto maternal y otro, de modo que no hay inconveniente en que el muchacho se instale allí de inmediato. En esa desolación habita, asimismo, el padre de Kathy, Kemp, un vejete malhumorado y casi ciego, que arrojó del hogar a su hijo varón, Eddie, porque veinte años antes lo encontró acostado con un compañero del equipo de fútbol; desde entonces, el padre no ha vuelto a dirigirle la palabra al hijo, convertido ahora en un próspero hombre de negocios.

El huésped repele a Kemp con la misma intensidad con que atrae a Eddie, notorio homosexual, y de ahí parten las dos líneas de tensión de la pieza: el viejo sospecha que ha visto antes a Sloane, en circunstancias bastante oscuras que no logra precisar; los dos hermanos inician una batalla, que al comienzo es sorda y después explícita, por la posesión del inquietante personaje, de quien sólo se sabe que es huérfano, que pasó largos años en el orfelinato y que, de vez en cuando, visita la tumba de sus padres, lo que no le causa demasiada congoja porque "el cementerio es bárbaro". A su debido tiempo, como en las tragedias del Gran Siglo, sobrevienen las aclaraciones: Sloane asesinó al patrón de Kemp, que era fotógrafo, y para quien —como muchos otros adolescentes— posó desnudo, con el fin de robarle el equipo; cuando el anciano recuerda claramente que ése era el muchacho a quien el muerto recogió en su automóvil, en una noche de lluvia, muere, a su vez, víctima de los bastonazos que le asesta el irascible inquilino. ("a veces me pongo muy nervioso", explica).

El aquelarre llega al paroxismo, entre carcajadas que no eluden el escalofrío (pues Orton es un maestro de la sátira costumbrista, y detrás de cada observación

ridícula abre una boca del Infierno): sobre el cadáver caliente de Kemp, sus hijos acuerdan compartir a Sloane, seis meses cada uno, pero Kathy tendrá que esperar un poco antes de comenzar el disfrute de su período, pues primero deberá dar a luz al hijo que concibió con el muchacho.

Nada es demasiado para el autor y por eso sus criaturas son desmesuradas, terroríficas pero increíbles, bigger than life: de ahí lo innecesario de un prólogo y unas interpolaciones que Ure agregó al original, en la ansiedad de asegurarse un "distanciamiento" que impida la identificación del espectador, de eludir la trampa del realismo. Pero ya de por sí los personajes y las situaciones de Orton son tan grotescos y alucinantes como los de un esperpento de Valle Inclán: Kathy es una especie de infradotada, una Catita inglesa de irresistible comicidad, que se alborota cuando recibe del Hospital de Enanitos su pintarrajeado y restaurado enano de jardín, y que seduce a Sloane con un fervor y una cursilería arrebatadores; Eddie es un fanfarrón sensual, un monstruo de egoísmo que cree en la televisión, en los hoteles de lujo y en todos los mitos del siglo; Sloane resulta casi simpático a fuerza de inconsciencia, de puro narcisismo pueril, de desamparo que se vuelca en el crimen como la única forma de expresión personal.

Para qué son los funerales

Esta fue la primera pieza de Orton que se presentó en Londres y le valió el premio de los críticos como la mejor de 1964. Hijo de un jardinero de Leicester, donde nació en 1933, el desenfadado y burlón dramaturgo salió del colegio a los 16 años, y a los 18 se enroló en la Real Academia de Arte Dramático, con cuyas enseñanzas abordó diversos personajes del repertorio clásico inglés. Mientras tanto, su ocupación favorita era escandalizar al Establishment: cuando fue descubierto pegoteando fotografías de mujeres y hombres desnudos en los más inocentes tomos de una biblioteca pública, la cárcel lo albergó por seis meses.

Pero esa ofensa resultó mínima frente a los explosivos sarcasmos de su teatro; en su segunda obra, Loot (Botín), estrenada en 1967 y triunfante en Broadway, los ritos fúnebres y la religión convencional son los blancos de sus flechas incendiarias. Basta una línea de diálogo:

FAY — ¿Dé modo que todavía se rehúsa usted asistir al funeral de su madre?

HAL — Sí.

FAY — ¿Qué disculpa tiene?

HAL — Me haría sentir mal.

FAY — Para eso se ofician los funerales, exactamente.

El funeral de Orton (asesinado a martillazos, el 9 de agosto de 1967, mientras dormía, por su amigo de largos años, Kenneth Halliwell, quien a su vez se envenenó con barbitúricos) resultó digno de su inspiración: fue cremado al compás de 'Un día en la vida', su canción favorita, entonada por los autores, Los Beatles. El detalle póstumo no es menos alucinante: el asesino y el muerto habían testado recíprocamente el uno en beneficio del otro, de modo que el embrollo legal todavía está debatiéndose.

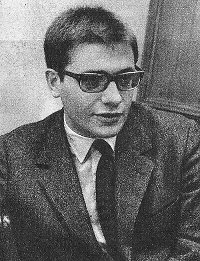

Orton no pretende perdonar nada: es un moralista tan feroz en lo profundo, como amoral y frívolo —un Oscar Wilde beatnik— aparece en la superficie. Por eso yerra quien le sospeche complacencias con la conducta de sus personajes: es a través del horror imprecisado entre la risa y la lágrima, que surgen la desolación y la nostalgia de esos seres primitivos, solitarios, los hombres de las cavernas de la civilización de consumo. "Desde el día en que leí Sloane —relata Ure con su rostro candoroso bajo la pelambre cortada a cepilló y detrás de los anteojos—, la pieza se me convirtió en una obsesión y aun antes de pergeñar y dirigir 'Palos y piedras', en febrero de este año, estaba convencido de que la haría, a pesar de que todo el mundo trataba de disuadirme."

Ahora "director creativo" de una agencia de publicidad, Ure —nacido en 1940 y "expulsado sucesivamente de diversos colegios, el Belgrano, el Sarmiento, el número 17 y el San Miguel, por vago, rabonero, peleador y hacerme el payaso ante los profesores"— leyó la pieza a sus actores, que se entusiasmaron, algo de lo que no cabe duda frente a la verdadera creación que Noemí Manzano hace de Kathy, la comprensión de Jorge Mayor en un Sloane alternativamente repulsivo y seductor, el irreprochable realismo con que el veterano Fernando Iglesias Tacholas compone al mezquino Kemp. "En la Argentina —enuncia Ure al explicar su planteo de trabajo para la puesta (cuyo único lunar es la escenografía de Ernesto Parise)— no se puede hablar de una aplicación del método de Stanislavsky, ni siquiera hay una generación formada en él; lo más que puede decirse es que se trabaja con intuiciones sobre lo que debe ser el método."

En el caso de Sloane, durante cuatro meses Ure (que fue asistente de dirección de Carlos Gandolfo en 'Salvados') urgó en "los núcleos personales del actor a partir de los cuales se podía elaborar el personaje; atravesamos por muchos conflictos porque no es fácil operar sobre lo personal del actor si eso lo compromete, artística y

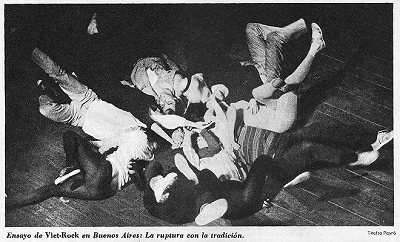

socialmente". Lo que este método tiene de psicoanalítico y que conviene a la obra de Orton, es enérgicamente refutado por otros directores argentinos que hoy abordan una vertiente distinta de la vanguardia: la que se basa sobre una agresión múltiple a los sentidos del espectador. En breve, los porteños serán vapuleados por dos piezas que proceden, ambas, del Open Theatre neoyorquino, donde fueron dirigidas por el apóstol de la tendencia, Joseph Chaikin: Viet-Rock, de Megan Terry, en el Payró, y América, hurra, de Jean Claude van Itallie, en Planeta.

La libertad de ofender

"De todas maneras —proclamaba el semanario Newsweek, hace un año, cuando el Open Theatre estrenó una parodia de Ronald Travel sobre los films de la jungla que en la década del 40 protagonizaba María Montez—, Gorilla Queen es un ultraje, una explosión de estrepitosa energía: la obra, en todo caso, exige que el público deje sus preconceptos y represiones en la puerta de entrada." Y más adelante reproducía las palabras del director de St. Mark's Church-in-the-Bouwerie, una sala del off-off Broadway instalada en una vieja iglesia del East Village: "El dramaturgo tiene completa libertad para ofender o para disgustar a nuestros públicos; pero seguirán viniendo. Solamente por eso tenemos un renacimiento en el teatro". En Buenos Aires, La extraña tarde del doctor Burke, de Ladislav Smocek, por el Grupo 67 de Santa Fe, y Macbeth, Macbeth, de Roberto Favre, en Di Tella, se inscriben en esas tendencias.

Ultraje, ofensa, disgusto, preconceptos, represiones, renacimiento. Es una secuencia esclarecedora, que tal vez pueda resumirse en una sola palabra: participación. Ha llegado el turno del espectador, de ser partícipe de una acción dramática y no un mero voyeur que atisba sucesivos diálogos en salones carentes de una de sus cuatro paredes. ¿Querrá el espectador argentino, habitualmente pasivo y reprimido, aceptar ese desafío, esa violación de su íntimo aislamiento? Ya es importante que lo hayan aceptado los actores, pues no están lejanos los días en que solían rechazar papeles porque deterioraban sus imágenes, o por el temor de ser luego socialmente identificados como prostitutas, homosexuales o, en fin, trasgresores de cualquier índole. Eso sin contar con que las rígidas enseñanzas recibidas, extremadamente académicas, suelen enfrentar a los intérpretes locales con proposiciones de libertad expresiva a las que no están acostumbrados. Jaime Kogan (35, procede del IFT, donde dirigió La camisa, de Lauro Olmo, ahora revista en el grupo conductor del Payró) explica así el proceso de gestación de Viet-Rock; "Practicamos el rito fundamental que la gente del Open Theatre observa como centro de su estilo: la transformación de las circunstancias dadas en escena".

Ese precepto, nada dogmático (por el contrario, asegura una rica flexibilidad), propone que, a partir de una situación dada, los actores la elaboren; "Constantemente, en el transcurso de la acción —prosigue Kogan—, lo que puede cambiar es el personaje y/o la situación, y/o el tiempo, y/o los objetivos; más concretamente, una transformación es un ejercicio de acción realista, con las tensiones y las estrategias de un juego, pero el realismo termina por adquirir, a través de los cambios, un grado superior de explosividad". O sea, que finalmente el realismo es vencido porque "cae de su peso que, de esa manera, la identificación del actor con un personaje es imposible y todo psicologismo se derrumba".

Viet-Rock es la operación real, física, de desplegar en escena el tapiz de una guerra, "desde el nacimiento hasta la muerte y de la muerte a la vida, con escenas de música y drama, canciones, monólogos y pantomimas, un conglomerado de efectos dentro de una unidad que no tiene nada que ver con la clásica de tiempo, lugar y acción". Esto se relaciona con la definición que Peter Feldman, el director del Open, propone de la tarea del autor: "Megan Terry no escribe obras sino que las construye, rompiendo así con una tradición que viene del Renacimiento y retomando la unidad medieval del director-autor o del actor-autor". Por eso, la pieza comenzó como un proposición de trabajo, atravesó una etapa de crisálida, con las improvisaciones, y por fin cristalizó

en el texto que se lleva a escena. Sensatamente, Kogan se pregunta qué debían hacer él y su equipo puesto que ya tenían en sus manos el producto final de ese proceso, el texto solidificado: "Resolvimos recorrer, a nuestra vez, el camino seguido por Terry y los suyos, y fuimos cumpliendo las etapas de improvisación y de transformación. Exploramos nuestros sentimientos, impulsos y fantasías, tratando de llegar al carozo de la violencia".

La bailarina Lía Jelin (mujer del compositor Jorge Schusheim) se ha encargado de preparar los cuerpos de los actores —Luisina Brando, Felipe Barnés, Rudy Chernicoff, Felisa Dzeny, Luis Gutman, Aída Laib, Víctor Laplace, Beatriz Matar, Aldo Marinelli, Mary Pelliza— para verter en ellos el resultado de la alquimia interior que iba operándose. "Viet-Rock —se exalta el menudo Kogan— está cargada de parodia, sátira, ecos de temas populares, textos clásicos, films de Hollywood, slogans publicitarios y políticos, de izquierda y de derecha, noticiarios, discursos: de todo lo cual emerge una unidad peculiar y poderosa, plena de soltura, que sobre todo apela a la imaginación de los actores, quienes noche a noche la irán recreando. Espero que en cada función pueda surgir algo diferente."

El motel destrozado

Parecidos problemas de técnica expresiva se le plantean a Carlos Gandolfo con America, hurra, de van Itallie (nacido en Bruselas y educado en Harvard). La violencia y la recreación son también sus objetivos, aunque dentro de un esquema menos abierto que el de Viet-Rock. "Al conocer el material —declara Gandolfo—, comprendí que rompía totalmente los esquemas, porque en él se mezclan el teatro del absurdo con influencias de la vanguardia inglesa y las experiencias del Living Theatre; no hay que olvidar que Chaikin, su director en el Open Theatre, perteneció tres años al Living." La diferencia mayor que asoma entre el Open y el Living, al parecer, consiste, simplemente, en el hecho de que la primera agrupación se asienta desde hace cuatro años en un destartalado altillo del Greenwich Village, donde dramaturgos y actores se atosigan discutiendo y peleándose entre ellos y con las obstinadas corrientes de aire que los flagelan, en tanto la segunda es un conjunto de nómades que vagan por Europa con éxito variable (adorados en Italia, han sido lapidados, literalmente, en el último Festival de Aviñón) y predispuestos a exagerados arrebatos. Aunque nadie debe controlarse, en este nuevo culto del cuerpo y sus posibilidades expresivas: el director norteamericano Jacques Levy quiere un teatro que sea "perpetuo y físico", y Larry Kornfeld, imaginativo conductor del grupo de la Judson Memorial Church, sugiere: "Mi teoría es que, cuando se llega a un límite, es necesario elegir lo extremo. No razone.

¡Hágalo! ¡Hágalo!".

'América, hurra' (300 dólares de avaloir) se desarrolla en tres tiempos. El primero, Entrevista, es una fuga vocal para ocho personajes, quienes repiten un mismo texto modulándolo a distintos niveles de intensidad. El segundo, TV transcurre en la oficina de ratings de un canal de televisión: ejecutivos y empleados se pasan el día mirando trivialidades, para medir los grados de audiencia, y al final los personajes de las series, de los teleteatros, de las mesas redondas, salen de la pantalla e invaden la oficina, cuyos ocupantes se ponen a hablar como ellos, totalmente alienados. El tercero, Motel, presenta a dos personajes monstruosos, una pareja de muñecos de dos metros de altura que van a alojarse a un motel y terminan destrozándolo por completo, mientras la voz impersonal de la dueña, por un parlante, repite slogans de placidez burguesa.

"Me di cuenta —reflexiona Gandolfo (36)— de que los actores necesitaban una preparación física previa que los equipase para enfrentar este tipo de trabajo. Le escribí al autor y mantuve largas conversaciones con Richard Scheffner, director de la Tulane Drama Review, cuando estuvo en Buenos Aires." Aunque las enseñanzas de la Tulane son los preceptos sagrados de la vanguardia vociferante y saltarina, de todas maneras hubo que llamar, en auxilio de Adriana Aizenberg, Oscar Cruz, Livia Fernán, Arturo Maly, Carlos Moreno, Mariana Pojar, Walter Santa Ana y Elena Tritek —intérpretes de 'América, hurra'—, a la instructora de gimnasia yogi y rítmica Susana de Milderman (directora, de los famosos "yogis" que estaban en Posadas y Seaver, y ahora en Juncal al mil), quien desde hace dos meses y medio viene esparciendo su sabiduría entre ellos a razón de una hora diaria.

"Gracias a ella solucionamos problemas muy difíciles —aclara el director—: sus ejercicios son de expresión corporal, en busca de integrar mente y cuerpo; el actor, a través de la respiración, aprende a manejar, sus centros emocionales y a descargar tensiones que le impiden el libre fluir emotivo. Stanislavsky en sus últimos estudios predicaba algo parecido; lo que ocurre es que en la Argentina tan sólo se conocen sus textos de la primera época." Pero ahí no se detienen las novedades exigidas por el nuevo estilo de interpretación: Gandolfo reúne a sus huestes todos los martes, con una psicóloga, la licenciada Marta Merlin, y un observador, el licenciado Rodolfo Bohoslavsky. Durante dos horas se debaten los problemas personales y los del grupo con respecto a la pieza y al teatro en general; "Las sesiones tienen carácter aclaratorio y no terapéutico —explica Gandolfo—: todo lo que se dice por teléfono o en el café, se descarga allí".

El miedo al cuerpo

Otro método didáctico, sumamente original, es el aplicado por José María Paolantonio (36, abogado, Secretario de Extensión del Instituto Di Tella y pionero de las vanguardias en su ciudad natal, Santa Fe) en la preparación de su pieza 'Los gemelos', versión libre de Los mellizos, de Plauto, de la que conserva "el juego de situaciones, de equívocos, la diversión sobre el sexo y el sexo como diversión". El protagonista es Carlos Pais, acompañado por Elisa Barbieri, Norma Bacaicoa, Hugo Midón, Roberto Conté y Lito Secman.

"Los argentinos tenemos muchos años de miedo a nuestro cuerpo —opina Paolantonio—, por eso no lo conocemos como medio "expresivo, ignoramos sus posibilidades." Además, "debo luchar con los nuevos actores, tan imbuidos de Stanislavsky e indigestados de psicologismo" (casi todos los de su equipo provienen de las clases de Oscar Fessler). Para desarmar prejuicios, Paolantonio empieza por hacer escuchar música beat a su gente: "Que bailen y se distiendan". Después marca todas las situaciones y las hace pasar bailándolas, sin texto, "como si fuera un ballet, pero evitando ciudadosamente que sea un simple juego de oficio mudo; lo que les pido es que me cuenten el texto con el cuerpo". Luego "viene el trabajo de mesa, pero es una lectura fría, sin interpretación: les impido que pongan cosas, y entonces, por compresión, descubren cosas nuevas". Así, se lee el texto racionalizándolo, no interpretándolo, y se expresa el cuerpo irracionalmente. Por fin, se juntan todas las experiencias mediante la intermotivación entre el libreto y el movimiento.

De Stanislavsky parte, en cambio, el director Alcides Orozco (33), quien estudió con una discípula del creador "del Teatro de Arte de Moscú, Galina Tolmacheva; su objetivo es hurgar en "la verdad profunda" del actor, mediante las técnicas psicológicas, sin dejar de lado la parte física, de modo de formar, mediante el sistema de Laban, "una codificación de la estructura psícofísica del comportamiento humano, a nivel de formas estéticas". La experiencia de Orozco aspira a desembocar, finalmente, en una aproximación a la escuela del polaco Jerzy Grotowsky, quien en su falansterio de Wroclau (ex Breslau) conmueve todas las tradiciones de la técnica interpretativa: sus discípulos conviven en comunidad, se ejercitan incansablemente en la gimnasia y la meditación y no ofrecen funciones a más de 60 personas, para no dispersar el caudal energético en un auditorio excesivo.

El padre de la revolución es, por supuesto, Antonin Artaud con su Teatro de la Crueldad, de donde provienen las hazañas del Living y del Open, que no respetan ni a los clásicos: Shakespeare es destripado en su propia isla (Much Ado About Nothing, dirigida por Franco Zeffirelli en el National Theatre, 1965) y en Buenos Aires; Grotowsky alcanza su obra maestra con El príncipe constante, de Calderón de la Barca, reducido a sus esencias; el Living ejecuta una espantable Orestíada, de Esquilo.

Contradictoria, versátil, infinitamente vital, la vanguardia está desmantelando, en el mundo entero, el viejo edificio del teatro clásico, para reemplazarlo por estructuras abiertas, donde la improvisación, la exuberancia física, la violencia, el ruido, la desnudez (incluyendo la masculina, tal como se la practica ahora en pleno Broadway —Hair, Tom Paine— y en Londres), pretenden hacer del espectador un intérprete más. Para producir esta revolución, el teatro argentino cuenta con suficientes talentos y con un público maduro, muy capaz de prescindir de tutelas; que lo logre, acaso no sea más que una cuestión de tiempo.

[Ernesto Schóó]

17 de setiembre de 1968

PRIMERA PLANA

Ir Arriba

|

|

|

|

|

|

VIET-ROCK

(Fragmento)

Cantante — Dios por favor, no te pido nada para mí / Dios por favor, tráelo sano de vuelta. / Dios por favor, tiene un corazón de oro. / Dios por favor, cuida su vida. / Sólo le faltan seis meses.

(Una familia está sentada en un banco al lado del escenario. Un oficial aparece y golpea.)

Oficial — ¿Señor Small?

Padre — ¿Sí?

Oficial — Soy el capitán Statzz. Debo acompañar a su esposa al Vietnam.

Padre — Sí, por supuesto. Estará lista en un minuto.

(Se acerca a su esposa, que mueve la cabeza. Quedan inmóviles.)

Cantante — Su madre espera ver su cara. / Abrazar el latido de su corazón de oro. / Dios por favor, tráelo sano de vuelta. / Al marine que tenemos en nuestra familia / le faltan sólo seis meses.

Madre —No. Ve tú.

Padre — Querida, sólo permiten que vayas tú.

Madre —No podré soportarlo.

Padre — Debes hacerlo. El oficial te espera para escoltarte. Este es el capitán

Statzz. Mi esposa, la señora Small.

Oficial — ¿La madre de Jerry? .

Madre —Sí.

Cantante — Dios por favor, no es demasiado tarde. / Dios por favor, su familia reza. /Dios por favor, sus seres queridos esperan. / Dios por favor, tiene sólo 19 años / y le faltan sólo seis meses.

(EI oficial se da vuelta y se convierte en Piloto. La señora Small se despide de su marido y sigue al Piloto.)

Piloto — Por aquí, señora Small. Ajústese el cinturón.

Madre —Señor, ¿no puede ir mi marido también? Después de todo es el padre de

Jerry.

Piloto — Sólo tenemos lugar para las madres.

Madre —¿Y todos estos asientos?

Piloto — Serán ocupados por otras madres.

(El avión se eleva. La Madre tiene un niño en sus brazos y esta acción debería traer reminiscencias de las poses de la Madonna en el acto primero.)

Cantante — Su madre anhela ver su cara, abrazar el latido de su corazón de oro. / Dios por favor. /

MEGAN TERRY

Traducción: Carlos del Peral y Berta Drechsler.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Atendiendo al señor Sloane

Joe Orton

Alberto Ure

Ensayo de América, hurra

Kogan - Paolantonio - Gandolfo

|

|

|

|

|

|

|

|