|

Revista Siete Días Ilustrados

14.04.1972 |

Fue, seguramente, uno de los personajes más

polémicos del siglo. Ya sea por sus encendidas campañas pacifistas

durante las dos guerras mundiales, los continuos arrestos de que fue

objeto a causa de sus radicales posturas políticas o por su

turbulenta vida sentimental, lo cierto es que Bertrand Russell —el

célebre escritor y filósofo de cuyo nacimiento se cumple un siglo el

18 de mayo— nunca dejó de concitar la atención pública mundial.

Descendiente de una acaudalada familia integrante de la nobleza

británica, comenzó a destacarse a través de los acalorados

manifiestos pacifistas con que intentó influenciar al pueblo inglés

durante el primer conflicto bélico mundial. En esas circunstancias,

un artículo publicado en un importante matutino londinense en el año

1918 le valió su primer encierro prolongado, cuando ya se había

consagrado internacionalmente como autor de Principios de

matemáticas (1903), Ensayos filosóficos (1910), Principia

Mathematica (1910) y otros escritos que de alguna manera fueron el

punto de partida de la lógica moderna.

Años más tarde, el entusiasta pensador utilizaría los mismos

argumentos pacifistas que esgrimiera a principios de siglo, aunque

esta vez al frente de la Campaña por el Desarme Nuclear; un

organismo desde el cual criticó severamente la gestión del

presidente John F. Kennedy durante el episodio de los misiles

cubanos. Sin perder en ningún momento la lucidez que siempre lo

caracterizó, Russell creó poco antes de su muerte —acaecida a los 98

años— el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para enjuiciar

la acción de Estados Unidos en el conflicto de Vietnam. De esta

manera, se perpetuó como un intelectual comprometido y también como

profeta de la destrucción atómica, aunque no faltaron quienes

intentaron descalificarlo a raíz de sus peculiares concepciones

morales: el ilustre ensayista se casó cuatro veces, y se mostraba

escéptico ante la institución matrimonial.

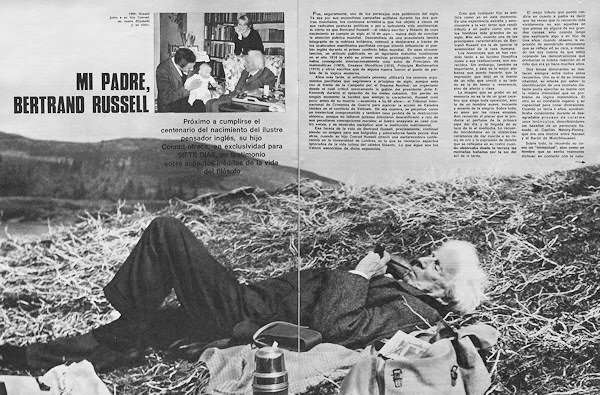

Esa faceta de la vida de Bertrand Russell, precisamente, continuó

siendo un enigma para sus biógrafos y admiradores hasta pocos días

atrás, cuando su hijo Conrad Russell ofreció una esclarecedora

conferencia en la Universidad de Londres, en la que se revelaron

aspectos ignorados de la vida íntima del célebre filósofo. Lo que

sigue son los tramos esenciales de dicha exposición.

Creo que cualquier hijo se sentiría como yo en este momento. Es una

experiencia extraña y emocionante a la vez: tener que rendir tributo

a mi padre como uno de los hombres más grandes de su siglo. Más aún,

cuando una de las principales características de Bertrand Russell

era la de ignorar la solemnidad de la raza humana.

Los homenajes que se han rendido tanto a su lucidez filosófica como

a sus realizaciones, son merecidos. Sin embargo, también es

importante, y ésta es la mejor alabanza que puedo hacerle, que la

impresión que dejó en la mente de un niño que creció a su lado no es

la de temor o reverencia, sino de afecto y risas.

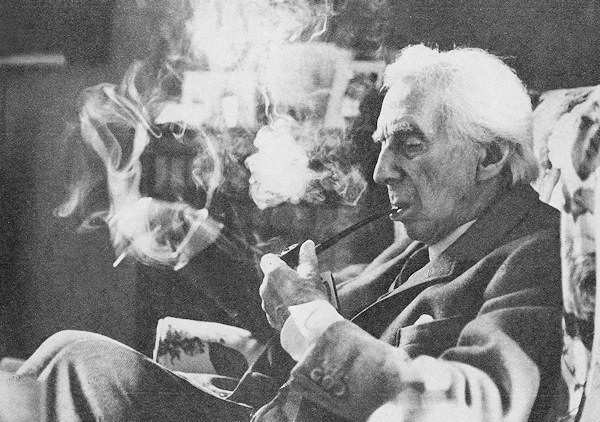

La imagen que se grabó en mi memoria no es la de un gran cerebro que

siega toda oposición, sino la de un hombre suave, inocente y amante

de la alegría. Sobre todo, su amor por las cosas simples. Aún

recuerdo el placer que le producía el perfume de la primera pipa del

día y la llegada de su taza de té al mediodía. Lo recuerdo

iniciándome en la misteriosa ceremonia de dar cuerda a su reloj de

oro y la expresión de deleite que se reflejaba en su rostro cuando

observaba desde la terraza las montañas bañadas por la luz del sol

de la tarde.

El mejor tributo que puedo rendirle en cuanto a padre es decir que

las veces que lo recuerdo más vívidamente no son aquellas en que

pienso en alguna de sus grandes causas, sino cuando tengo que

explicarle algo a mi hijo de tres años, cuando observo la expresión

de asombrado entusiasmo que se refleja en su cara, a menudo me doy

cuenta de que estoy copiando las demostraciones que producían la

misma reacción en el niño que era yo hace muchos años.

Dos temas dominantes se destacan siempre entre todos estos

recuerdos. Uno es el de su intensa vitalidad, su interés por saber:

la identificación de una montaña distante podía ejercitar su mente

con la misma intensidad que un problema de lógica matemática. El

otro es su constante ingenio y su capacidad para crear diversiones.

Cuando yo tenía 4 años, acostumbraba consolarme durante el

desagradable proceso de curarme unos forúnculos, describiéndome las

hazañas de un personaje llamado el Capitán Niminy-Piminy, que era

una mezcla entre Nansen y el Barón de Munchhaussen.

Sobre todo, lo recuerdo no como un "intelectual", sino como un

hombre que se sentía realmente dichoso en contacto con la

naturaleza. Su proverbio favorito era: "Los hombres que poseen

sabiduría aman el mar; los que poseen virtud aman las montañas".

En realidad, crecer como hijo suyo me procuró una educación sin

rival para obtener la destreza necesaria en el mar y en las

montañas. Máximas tales como "Si hay una corriente, siempre empieza

por tratar de nadar en contra de ella para asegurarte de que eres

capaz de hacerlo", se han adherido firmemente en mi mente y espero

que lo mismo sucederá con mis hijos.

En los momentos difíciles conservaba una calma llena de autoridad

que era deliciosa para un niño. Recuerdo, por ejemplo, haberle

gritado pidiendo auxilio una vez que perdí fondo en el mar; se paró

tranquilamente a la orilla del agua y me dijo con sencillez: "Nada".

Y eso fue lo que hice.

Lo recuerdo alcanzando la cumbre del Knicht cuando él tenía 77 años

y yo 8. Y a los 95 años balanceándose sobre los peldaños para

alcanzar el balcón y ver Snowdon bajo el sol del crepúsculo. Por

sobre todo, lo recuerdo pasar horas observando el movimiento del

agua en las cascadas. Una de las imágenes más antiguas que guardo de

él es la de haberlo visto parado bajo una cascada en California y

una de las últimas la de contemplar extasiado la caída del agua per

los rápidos de Aberglaslyn en Gales del Norte.

OCIO, TRABAJO Y POLITICA

Junto a estas sencillas diversiones, podía entregarse a su amor por

la información. Debo aclarar que para mi padre las diferencias

convencionales entre trabajo y descanso tenían mucho menor

significado que para la mayoría de la gente. Excepto cuando lo

impulsaba la presión urgente de los acontecimientos o la necesidad

de dinero, trabajaba con regularidad. De igual manera, absorbía la

experiencia de sus ocios en el trabajo. Por ejemplo, en su libro

Conocimiento Humano debatía el hecho de si era posible el estar

sentado en la playa y saber si hay más granos de arena en esa playa

que los que uno ve. Este interrogante se le ocurrió durante unas

vacaciones en Gales, mientras se encontraba en las Arenas de Roca

Negra contemplando la extensión de la playa. Me consultó al respecto

y tuvimos una larga discusión. Así, algo que empezó como una

conversación cualquiera pasó más tarde a convertirse en un serio

debate filosófico. El no obtenía las ideas que usaba en sus obras

trabajando, las adquiría simplemente viviendo. Vivir con él fue en

sí mismo una educación, mejor que la de Eton o cualquier otro

colegio.

Otra cosa que me enseñó desde muy chico fue la importancia de las

palabras, la necesidad de usarlas con enorme precisión. Como

siempre, me ilustraba la idea con alguna de sus innumerables

historias. En este caso se trataba de Herbert Spencer. Un estudiante

le dijo al gran filósofo: "Qué cantidad tan atroz de cuervos".

Spencer (y aquí la voz de mi padre se hacía portentosamente solemne)

replicaba: "No veo nada de atroz en esos cuervos". "Yo no dije que

era una cantidad de cuervos atroces", agregaba el estudiante, "yo

dije que era una cantidad atroz de cuervos". Después de varios

relatos por el estilo, la precisión en el uso de las palabras pasó a

ser una segunda naturaleza en mí.

Tal vez la más valiosa de todas las lecciones que me enseñó fue que

las ideas deben ser consideradas según sus propios méritos. Y que no

deben ser rechazadas más que una vez que haya sido probada toda

evidencia en pro o en contra a su respecto. El estaba muy consciente

de que la mayoría de las ideas que actualmente se consideran

convencionales fueron halladas demasiado excéntricas en otras épocas

como para darse la molestia de escucharlas.

Debido a esto, le era imposible ser un izquierdista incondicional.

No habría podido, sin violentarse, ser una de esas personas que

conocen su posición tan pronto como saben cuál es el pronunciamiento

de "la Izquierda" sobre el tema. El ejemplo clásico de este hecho

fue su visita a Rusia en 1920. Siendo el hombre que era, no podía

dejar de ver lo evidente y menos aún de pronunciarse al respecto. El

resultado fue Práctica y teoría del bolchevismo, libro en que se

mostró contrario a algunos de los principales rumbos de la

revolución rusa, así como en contra de muchas de las teorías

marxistas que se encontraban tras ellos. La obra es tan

extraordinaria precisamente porque no es lo que pensaba escribir

cuando fue allá, sino que se vio forzado a escribir la verdad.

Debido a ello, perdió a algunos de sus más íntimos amigos.

LA LUCHA DE UN FILOSOFO

Mi padre podía manifestar un tajante desprecio por los argumentos de

un primer ministro o un filósofo si no los encontraba

intelectualmente convincentes. Paralelamente, podía sentir un

profundo respeto por la opinión de su masajista o de su jardinero si

le parecía cierta.

Su buena disposición para considerar un caso según sus propios

méritos se extendía tanto a la persona como al asunto mismo. Mi

padre pensaba que tenía derecho a exigir que el gobierno lo

escuchara, pero no porque él fuera Bertrand Russell, sino porque lo

consideraba un derecho inherente al ser humano.

Para mí, por supuesto, esta actitud significó que, tan pronto como

fui capaz de formar frases coherentes, pude discutir con él, a

sabiendas de que se me trataría como un igual. Mis argumentos eran

aceptados con respeto y, si ganaba una discusión, la victoria me era

concedida sin regateos.

Este respeto por las buenas razones, viniesen de donde viniesen,

brotaba de una misma fuente: su apasionado interés por aquello que

presentara algo nuevo que aprender.

Al mismo tiempo que supo adaptarse a un siglo que evolucionó más de

lo que pudieron imaginar jamás aquellos junto a los que creció, mi

padre conservó un robusto sentido del pasado, de su propio pasado

familiar. Muchas de las causas por las que luchó eran las mismas por

las que habían luchado sus padres enfrentando el ridículo de sus

contemporáneos.

Mi padre fue educado, por sus abuelos, lord John Russell y su

esposa. Ellos eran la fuente de muchas de sus mejores historias.

Como acostumbraba decir, la historia llegaba hasta la batalla de

Waterloo; de ahí en adelante no eran más que chismes.

Pero el sentido de familia de mi padre se extendía más allá que

esto. Para él una familia no significaba solamente las personas que

vivían bajo el mismo techo; eso era para él "mi gente". Pero "mi

familia" significaba para él algo que sólo puede ser para aquellos

que han crecido entre retratos de familia: una línea que se extiende

hacia atrás, hasta el siglo XVI, y que él esperaba que se siguiera

extendiendo hasta muchas generaciones después de su muerte.

Su preocupación por la posteridad de la raza humana debe ser

observada dentro del contexto de este sentido de posteridad

familiar. Aquel de generaciones que se extienden más allá de su

conocimiento.

En cambio, no puedo juzgar su trabajo en matemáticas y filosofía

porque no tengo competencia para ello. El enorme efecto ejercido por

sus comentarios sobre asuntos sociales puede ser parcialmente

ilustrado por el hecho de casi todos sus puntos de vista que le

acarrearon la crítica de sus contemporáneos, posteriormente pasaron

a ser convencionales.

Pero su mayor anhelo, la abolición de las armas nucleares, no ha

encontrado eco hasta ahora. Sin embargo, aunque no logró un triunfo

total, logró al menos uno parcial. Hasta aproximadamente 1959 los

ministros regularmente acostumbraban defender la posesión y el uso

de bombas nucleares. En muy poco tiempo, y principalmente gracias a

los esfuerzos de mi padre, esta visión cambió. El último ministro

que intentó defender la utilización de bombas nucleares en la guerra

fue Henry Brooke, durante la elección general de 1964, y fue

abucheado por el público.

Mi padre merece reconocimiento por este viraje de la opinión

pública. Si lo logrado con esto será suficiente para preservar la

raza humana, ello queda por verse. Mi padre no lo creía así.

Ir Arriba

|

|

|