|

|

Con sus solapas levantadas, temiendo que alguien lo descubriera, William Harrah, propietario de un casino de juegos en Reno, Estados Unidos, descendió de un jet en Ezeiza, oteó a su alrededor, se caló sus gafas negras y su sombrero, y se zambulló en las oficinas de la Aduana. Su aspecto y sus gestos despertaron las sospechas de algunos empleados de investigaciones: hubieran jurado que se trataba de un espía si no fuera porque no cabía la menor duda de que se comportaba como un espía. Con sus solapas levantadas, temiendo que alguien lo descubriera, William Harrah, propietario de un casino de juegos en Reno, Estados Unidos, descendió de un jet en Ezeiza, oteó a su alrededor, se caló sus gafas negras y su sombrero, y se zambulló en las oficinas de la Aduana. Su aspecto y sus gestos despertaron las sospechas de algunos empleados de investigaciones: hubieran jurado que se trataba de un espía si no fuera porque no cabía la menor duda de que se comportaba como un espía.

Abrió la puerta de un remise y, en un lamentable español, ordenó: "A Bragado." Quince días después, a fines de mayo, Newsweek revelaba la identidad del extraño forastero y, oblicuamente, los propósitos que lo llevaban de uno a otro extremo del mundo, como poseído por una fiebre clandestina. Harrah era uno de los conspicuos de una manía que asaltó de pronto a multimillonarios norteamericanos, enfrentados entre sí en una lucha sorda y, a veces, alineados solidariamente contra un enemigo común: la Administración de Impuestos de los Estados Unidos.

Harrah es coleccionista de automóviles viejos y había llegado a sus oídos que un chacarero bragadense poseía una gema (en realidad, una Bugatti modelo 27) casi tan codiciada como el Koh-I-Noor de la corona imperial británica. Pero para justipreciar los alcances de su avidez hay que remontarse a un par de años y a Boston, o alguna otra de las más aristocráticas ciudades norteamericanas.

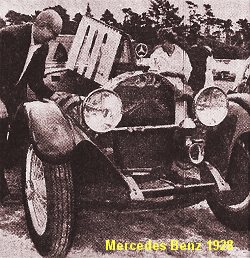

Hasta entonces, el coleccionista de automóviles era un caballero extravagante que empavonaba los cromados de su Mercedes 28, los domingos por la mañana, y salía tranquilamente a dar una vuelta y alborotar los perros del vecindario. Pero desde hace dos años, juntar coches no es apenas un placer de diletantes, y menos de ditetantes millonarios. Se transformó en un novísimo renglón para los especuladores, que han subido los precios más allá del alcance de los aficionados de siempre y más allá de lo razonable.

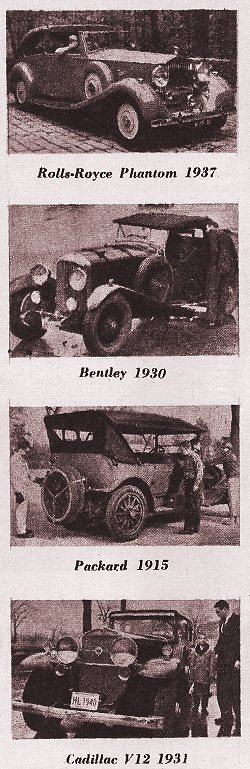

Los coleccionistas que husmeaban en las granjas a la pesca de un Cadillac 31 —por el que no pagaban más de cien dólares— han sido definitivamente desplazados por no poder competir en los precios. Cierto Renault 1908 que cambió de manos hace 15 años, al precio de 840 dólares, ahora se cotiza en 2.240; un Bentley, que en 1930 ganó un premio al mejor diseño, vale ahora alrededor de 5.600 dólares. En rigor, los precios de los autos antiguos han subido tan insólitamente que algunos coleccionistas de Boston y Washington se niegan a revelar lo que pagan por ellos para no gravitar en nuevas alzas, para no exacerbar un mercado que casi alcanzó los estratos de la ridiculez.

Los hierros venerables

Debido a esos aumentos, los granjeros que acostumbraban desprenderse de sus asmáticas catraminas por diez dólares, o menos, con tal de que no estorbaran en sus galpones, los rematan ahora al mejor postor. Clint Youle, legislador por Illinois, procuró vanamente conseguir un vetusto Packard, "pero el granjero no lo quiere vender porque nunca está seguro de hacer un buen negocio; y en verdad no lo hace, cada día vale más y más". Youle se considera un especialista en Packards y con voluptuoso orgullo exhibe, los domingos por la mañana, el coche que usó Roosevelt cuando inauguró el puente de la avenida Michigan, en Chicago, en 1934.

Es posible que la venta más importante de autos viejos haya sido la que se efectuó hace dos meses en Ayrshire, Escocia, cuando los herederos de John Sword, un prudente ganadero, subastaron las 59 piezas que habla ido acumulando a lo largo de veinticinco años. El remate atrajo a los más egregios coleccionistas de todo el mundo y casi todos centraron su avidez en torno de un Benz Velo 1898, un Rolls Silver Ghost 1908 y un Ford del 15.

Desde el principio pudo verse que esa no era una congregación de recién iniciados. Denis de Ferranti, uno de los amos de la industria electrónica, se quedó con el Rolls pagando 20.160 dólares, y en general los 59 coches alcanzaron un tope global de 246.940 dólares, más del doble de lo que habían previsto los martilieros. "¡Fantástico! —se alborotó William Sword, uno de los herederos—. Mi padre solía pagar unas pocas decenas de libras por estos vejestorios", y quizá nunca amara tanto a su finado papá como en ese momento.

Pero los compradores, igualmente eufóricos, estimaron haber hecho un negocio redondo. Entre ellos, Herbert Mulligan, un atildado aristócrata de Norwich, Inglaterra, que adquirió siete coches por un total de 45.724 dólares: "Cada día están más escasos, y aumentarán al doble en pocos meses. Deben ser mirados como una excelente inversión, como adquirir un Rembrandt o una cómoda Sheraton."

Otro comprador, Bernard J. Polland, un rechoncho contratista de pavimentos de Detroit, aspira a alcanzar su meta, la de fundar un museo, concebida en 1938. Y el suyo bien podría ser ya un museo, con sus mil coches. "Tengo tantos —se jacta— que para poder guardarlos en mi depósito de la avenida Livernois los tengo que acomodar de punta, parados, porque de otra manera no entrarían."

La astucia y su sombra

Aunque discrepan en sus propósitos, los coleccionistas se valen de una técnica parecida para detectar el paradero de las reliquias: solapadamente arriban a una ciudad campesina y averiguan quién es el más antiguo vendedor de autos de la zona y cuál su vecino más anciano. En una o dos horas inspeccionan el lugar, fraguan un par de entrevistas, se ponen al tanto de la existencia de rodados venerables. De común, nadie ha oído nunca de gente que se ocupe de juntar autos y ni sospechan del negocio. Polland acostumbra recorrer 300 kilómetros diarios y ver a un promedio de 35 personas, "desde las 8 de la mañana hasta el anochecer, en los últimos diez años". Es, aparentemente, el más cercano adversario del trotamundos Harrah, que posee 1.025 coches y exhibe los más valiosos —exactamente 325— en un depósito aledaño a su casino de Nevada.

Para algunos aficionados, Harrah es una verdadera desgracia. "Los precios se han ido a las nubes por culpa de algunos ricachones locos como Harrah", gruñó Edgard L. Roy, diseñador de máquinas y presidente del Larz Anderson Antique Auto Museum, de Boston. "Ahora es casi imposible descubrir coches viejos. Escasean. ¿Y por qué? Porque en cualquier momento se aparece gente como Harrah con un rollo de billetes en la mano." Su museo tal vez sea el único que no regentean los big monet boys y que alienta, sin tapujos, los propósitos de un verdadero museo.

Otros, en cambio, sirven sólo de pantalla para tergiversar la pasión mercantilista que irradia el hobby y para despistar a otro coleccionista —pero no de coches—: la Administración de Impuestos de los Estados Unidos. Hacia fines del 64, la Administración terció en la puja entre los especuladores no bien advirtió que, sospechosamente, habían comenzado a pulular los museos de automóviles inservibles, un disfraz para eludir gravámenes.

El proceso se inició la vez que Mills B. Lane, presidente del Atlanta's Citizens & Southern National Bank, decidió fraguar un museo para aliviar los gastos que le insumía su hobby. Instaló un salón y un taller de restauraciones, contrató a un par de guías y a una cajera que puso al frente de la boletería; es decir, cubrió todas las apariencias para demostrar que prestaba un servicio a la comunidad. Pero un inspector dictaminó que aquello no era un museo sino un depósito de chatarra, y entonces Lane debió pagar los impuestos que había eludido computando sus gastos a la marcha del salón. Lloriqueante, no tuvo más remedio que vender la mayoría de las piezas de su colección, ahora reducidas a 35, entre ellas un inverosímil Rolls Royce Phantom III del año 37.

"Odio la palabra colección —sollozaba Lane, hace quince días—. Cada uno de mis coches es una persona viva, que respira." Inconsolable, formaba parte del cortejo que acompañaba a su cupé Pierce-Arrow V12, modelo 32, la más importante baja que sufrió su depósito. Días antes, una Bugatti Royale 27 (construida especialmente para el Rey Carol II de Rumania, y que Lane había comprado en 8.500 dólares en 1962) debió transferirla al emperador Harrah en 50 mil dólares. "Y lo peor —Se lapida— es que ya le han ofrecido 10 mil más de lo que me pagó a mí."

PRIMERA PLANA

8 de Junio de 1965

|