Droga y creación

Ante un espejo, el hombre

traza con el pincel unas líneas sobre su cara. Se

mira con asombro. Comienza a hablar, como

desvariando, como hechizado: "Veo ventanas, por

todos lados ventanas". Traza más rayas oscuras

sobre la piel. "Ahora —dice— estoy pintando los

nervios que están debajo. Siento que puedo ver lo

que hay dentro de mí mismo, todo lo que hay dentro

de mi cabeza. Consigo expresar mi yo más íntimo."

La escena trascurrió en las pantallas de

televisión alemana a mediados de diciembre. El

extraño personaje era Arnulf Rainer, pintor vienés

que actuaba bajo la influencia del ácido

lisérgico, y era uno de los 34 artistas

participantes en un experimento científicamente

controlado, para registrar los efectos de la droga

en la actividad creadora, bajo la supervisión del

Instituto de Psiquiatría Max Planck. Todos

llevaron una obra reciente —realizada sin haber

tomado drogas—, y debían, después de haber

ingerido una dosis de 100 microgramos de LSD,

hacer otra con el mismo tema. Pero la que hicieron

no tenía nada que ver con la anterior. Algunos no

podían sostener los pinceles, otros eran incapaces

de apresar las huidizas imágenes que se proponían

trasladar a la tela o al papel, y ninguno de los

artistas realizó una obra estimable.

Aunque el

programa alcanzó gran resonancia en Europa y

arreciaron los comentarios —especializados o no—,

en torno a la relación entre las drogas y la

actividad creadora, sólo constituyó un intento de

divulgación parcial. El problema es mucho más

complejo y no podía resolverse en una sesión lo

que en muchos milenios viene constituyendo un

misterio: la necesidad del hombre en general -y no

sólo del artista— de una ayuda para traspasar "la

vieja piel del mundo", las apariencias de la

realidad inmediata, y alcanzar a ver lo que hay

detrás de las cosas o dentro de nosotros mismos,

satisfaciendo las ansias humanas y mitigar las

angustias que lo conocido inflige.

El gran

público suele creer —en Occidente— que sólo caen

en la tentación de la droga algunos poderosos que

se aburren, los escritores y artistas arrastrados

a la bohemia por su "locura" y los viciosos que

transitan por las esferas del hampa. No sabe que

en todas las profesiones y en todas las clases

sociales —y en la historia hubo pueblos enteros—

se siente por igual el llamado de los "paraísos

artificiales". Desde el general Delattre de

Tassigny compartiendo "la carpa del opio" con su

tropa durante la campaña de Indochina, hasta esa

ama de casa británica que declaraba ante las

autoridades sanitarias de Newcastle: "Empecé a

tomar las «pastillas» hace tres años y medio,

cuando noté que no podía hacer el trabajo

doméstico al llegar de la fábrica". Sin embargo,

el grupo humano que en la imaginación popular —si

se excluye el hampa— más va asociado a las drogas

es el de los escritores y artistas. Pero lo cierto

es que son excepciones rarísimas las de los

grandes creadores que usaron drogas y mucho más

raras y excepcionales aún las obras surgidas en

esas condiciones.

Escritores y artistas son los

primeros "culpables" de esa imagen. Y es que un

escritor, por su profesión, por sentir el deber de

comunicarse con los demás, suele estar con

frecuencia "en la vidriera", a la vista del

público: si no comunica sus experiencias, no existe.

Es esta compulsión —vital para él—, lo que le da

más libertad para no mantener en secreto aspectos

de su biografía que en los otros casos se

encierran bajo siete llaves. Por otra parte,

algunos grandes creadores se consideran obligados

a investigar —y es, tal vez, uno de sus deberes—

todas las posibilidades latentes en el espíritu,

por peligrosas que sean, para librar a la especie

de esa enfermedad mortal que es la rutina. En ese

caso, toma drogas del mismo modo que un científico

se inyecta un virus en el curso de sus

experimentos para buscar una vacuna salvadora.

Artistas y asesinos

La irrupción de la

leyenda que une a las artes con las drogas ocurrió

—desde el mirador del gran público— durante el

siglo pasado, en París, en los comienzos de la

tercera década. En ese momento comenzó a ponerse

de moda en la capital francesa el uso de ciertas

drogas, principalmente opio y hachisch. Para

consumirlas se formaron diversos cenáculos, de los

cuales el más famoso, porque Próspero Merimée

—miembro del clan— le dedicó un libro, fue el Club

des Hachichins. Asistieron a las reuniones

"paradisíacas", entre muchos otros (pintores,

médicos, figuras de la sociedad, varios grandes

escritores: Baudelaire, Balzac (que se negó a

probar el "milagro oriental"), Musset, Alejandro

Dumas, Maupassant y, como Balzac, sólo en calidad

de espectadores, casi todas las personalidades

artísticas y literarias de la época. De esas

experiencias no surgió más que una obra

fundamental: las trágicas, profundas, reveladoras

páginas que componen el libro de Baudelaire

justamente titulado 'Los paraísos artificiales'.

La moda así adoptada por el romanticismo había

sido importada por los orientalistas, junto con

las estampas japonesas y las "chinoisseries", y la

cubría el prestigio que le daban los experimentos

realizados por médicos de renombre. Una leyenda

oriental le añadía su sabor exótico y antiguo: la

de los criminales guerreros del Viejo de la

Montaña —Hasan—, los comedores de hachisch, que

seguían a Hashishin (nombre completo de Hasan), de

donde se quiere que proceda la palabra asesinos.

La tradición proclama que la leyenda del hachisch

tiene su origen en los días anteriores a la

primera cruzada. El botánico Norman Taylor, que

fue director del New York Botanical Garden, la

registra en su trabajo El placentero asesino o la

Historia de la Marihuana. Refiere cómo

Hasan-i-Sabbah, proponiéndose exterminar

secretamente a los mahometanos poco creyentes,

lanza sobre ellos sus adeptos, haciéndoles

previamente probar las delicias de la droga

mágica. Para ello creó la secta de los "asesinos",

nueva palabra en la historia del fanatismo y que

tuvo rápido éxito en la del crimen.

La secta

fue finalmente liquidada por Genghis Khan, que dio

muerte, en una sola jornada, a los últimos doce

mil fanáticos. La sombra del Viejo de la Montaña,

alargándose hasta nuestros días, sería uno de los

fundamentos más difundidos de la creencia que

atribuye al hachisch —y por extensión a las drogas

en general— la facultad de incitar al crimen a

cualquiera que las tome. Los miembros del Club de

París se demostraron a si mismos que la "hierba

loca" de Pantagruel no era asesina (por sí misma).

¿Y el peligro de destruirse por depender de ellas

y perder el sentido de la responsabilidad? Homero

dijo en la Miada que el opio hacía perder el

sentido del mal. Baudelaire lo conocía: no en vano

llamó héroe a De Quincey, quien llevó su cruz de

opio hasta las últimas consecuencias, y alcanzó a

describir en un libro admirable, 'Confesiones de

un Inglés comedor de opio, los inauditos tormentos

que padeció en la aventura'.

Baudelaire fue

también uno de los primeros en ser consciente de

que la acción de la droga depende del drogado. De

que por ella no se pierde la estructura íntima del

individuo: no hace sino exaltarse, intensificarse:

"Un hombre nunca escapará del carácter físico y

moral que le tocó en destino: el hachisch será

para él un espejo que reflejará sus impresiones y

pensamientos privados: un espejo amplificador, es

cierto, pero solamente un espejo". En el caso de

Merimée esa amplificación le hizo contar sus

experiencias de drogado con demasiada belleza

literaria, con demasiado éxtasis, aumentando su

propensión natural al adorno.

Intentando

cumplir los sueños de Baudelaire, y los más

recientes deseos de Huxley —expresados en un

riguroso libro, Las Puertas de la Percepción,

título tomado de un verso de William Blake—, los

laboratorios trabajan actualmente en la búsqueda

de una droga inocua, capaz de crear estados de

ánimo.

Pero hoy ya no se sueña sólo con las

"delicias" del "Club des Hachichins", de Merimée:

el Ulyses de James Joyce, el explorador profundo

del siglo XX, quiere algo más que un viaje al

placer de los sentidos. Henri Michaux —que

escribió y dibujó bajo la acción del peyotl—

sentenció: "Las drogas nos aburren con sus

paraísos. Es preferible que nos den un poco de

sabiduría. En este siglo no estamos para

paraísos". Pero cada escritor opina según su

"temperamento". He aquí lo que dicen sobre sus

experiencias con drogas algunas de las figuras más

conocidas de esta época:

Françoise Sagan: "No

creo en la droga creadora, pues a mi parecer

impide escribir; pero es evidente que la vida

actual es tan aplastante que se tiene la necesidad

de que haya algo entre la vida y uno. No puedo

comprender, en absoluto, por qué se manda a la

cárcel a la gente que fuma hachish. Es la gente

'normal' la que es anormal."

Arthur Adamov: "De

ningún modo creo que la droga sea un instrumento

de conocimiento. Esto es lo que me separa de los

poetas beatniks americanos, de un montón de gente

que quiere unir la droga a las religiones

orientales, al Libro de los Muertos —del Tlbet—,

al Baghábad-Gitá, etcétera. Creo que se toman

drogas —y esto me parece natural— para escapar a

la angustia. La angustia es tan insoportable que

se hace necesario drogarse. Pero que no me vengan

con el cuento de que la droga conduce a la poesía

y al conocimiento. La droga es una rendición, no

una conquista."

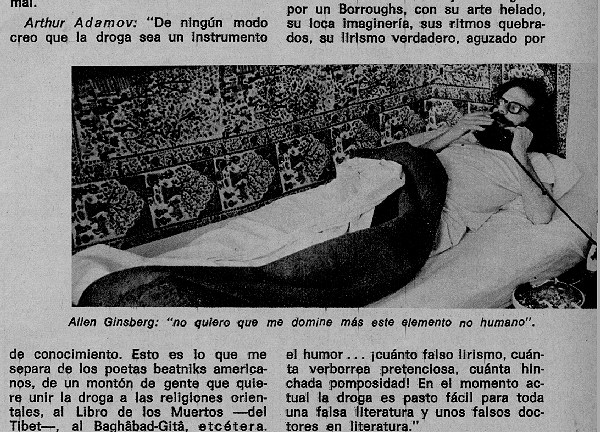

Allen Ginsberg: "No quiero que

me domine más este elemento no humano, ni siquiera

quiero que me domine en nombre de la obligación

moral de ensanchar el campo de mi conciencia

mediante tales métodos".

Kerouac, después de

haber escrito fragmentos que fueron calificados de

"estallantes" en su período de vagabundaje,

alcohol y drogas, parece avanzar a tropezones

hacia el catolicismo.

Consideración aparte, y

muy especial, merece William S. Borroughs, a

quienes muchos incluyen entre los genios mayores

de nuestro tiempo. Cuando narra los días del

período más torturante de su experiencia,

confiesa: "He llegado al punto extremo de la línea

"junk" (opio y sus derivados, sintéticos o no).

Vivo en un cuartucho, en el barrio nativo de

Tánger. Hace un año que no tomo un baño ni cambio

mis ropas ni me las quito, excepto para hundirme

una aguja, cada hora, en la carne gris, fibrosa,

como de madera, que tienen los adictos cuando

llegan al punto extremo". Para este ser

excepcional, se ha dicho: "la droga es una máquina

de visiones que se trasforma en una máquina de

pesadillas". De su libro más Importante hasta

ahora, El festín desnudo, dijo otro grande, Norman

Mailer: "Es el cuadro más perfecto del baño

psíquico en que vivimos". "Pero —señala Pierre

Kyria en un reciente número de Magazine

Litteraire, en el que se publica un "dossier"

sobre la literatura y las drogas— por un

Borroughs, con su arte helado, su loca imaginería,

sus ritmos quebrados, su lirismo verdadero,

aguzado por el humor ... ¡cuánto falso lirismo,

cuánta verborrea pretenciosa, cuánta hinchada

pomposidad! En el momento actual la droga es pasto

fácil para toda una falsa literatura y unos falsos

doctores en literatura."

Los documentos sobre

los esplendores y miseria de las drogas son

incontables. Desde los que oyen el más sutil color

y ven la música más angélica hasta los que son

devorados por las más monstruosas pesadillas. En

cuanto a la creación, todos están de acuerdo: la

droga deja sin fuerzas para nada, anula el sentido

del espacio y del tiempo, los dos ejes sobre los

que se desplaza la conciencia humana.

De todos

modos, para coronar el panorama presentado, acaso

convendría volver a leer la sonriente y sabia

lección de Valle Inclán —que afirmaba ser experto

en la materia— en La pide Kif, una obra maestra de

humor implacable y elegante. Donde se lee: "Yo

anuncio la era argentina de socialismo y cocaína".

PANORAMA, FEBRERO 10, 1970

Ir Arriba

|

Françoise Sagan: "No creo en la droga

creadora, pues a mi parecer impide

escribir; pero es evidente que la vida

actual es tan aplastante que se tiene

la necesidad de que haya algo entre la

vida y uno. No puedo comprender, en

absoluto, por qué se manda a la cárcel

a la gente que fuma hachish. Es la

gente 'normal' la que es anormal."

|

|