|

|

CRÓNICA DEL PREJUICIO

Tanto en los enfrentamientos

políticos como en nuestra vida diaria de relación, suelen aparecer viejos prejuicios que

tienen larga historia en el repertorio humano. Esto nos alivia de desmesuradas culpas. Por

eso, tal vez, parezca exagerado hablar de prejuicios de los argentinos, una pretensión

totalizadora que puede, por momentos, ser injusta. Sin embargo, bien vale la pena el

riesgo si logramos, como propone Bertrand Russell, hacer de nuestra inarticulada

certidumbre una articulada incertidumbre que nos acerque a la verdad. A más de diez años

de la caída de Perón, a más de cien años de Caseros, los malentendidos continúan y se

mantienen, más o menos rígidas, las posturas peronistas y antiperonistas, federales y

unitarias, provincianas y porteñas. Al mismo tiempo, arraigados prejuicios frente al

gringo, descubren, de tanto en tanto, síntomas de racismo y antisemitismo que, en este

contexto, tienen características propias.

Tal vez en la pequeña historia, en la crónica de costumbres -a las que fueron tan

aficionados los escritores del siglo XIX- encontremos algunas pistas de nuestro actual

desencuentro.

PROHIBIDO CASARSE CON ESPAÑOLES

-¡Gallego! ¡Sarraceno!

¡Maturrango! En cada calificativo, el rebelde de 1810, el hijo del país, el criollo,

volcaba un odio contenido, latente durante varios siglos de sometimiento. Emergía así,

como en cada momento de crisis de la historia, como en toda mutación política, con su

fuerte carga irracional, generadora de prejuicios. Gallego, sarraceno y maturrango era

todo español dedicado al comercio. actividad que más tarde el hijo del país debía

heredar, por derecho propio, por justicia revolucionaria. Indio, salvaje, plebeyo, eran

las réplicas de los españoles fieles a la monarquía. El intercambio de injurias,

ocultaba, sin duda, los verdaderos móviles del enfrentamiento, trataba de resolver

mágicamente el conflicto de fondo. El hijo del país debía asumirse como autoridad,

debía abolir, definitivamente, la política paternalista de España. Alentado por otras

potencias colonialistas, sobre todo por Inglaterra, -que veía en el Río de la Plata la

posibilidad de un importante emporio- el criollo, el rebelde de 1810, ejecutaba (no sin

tensiones, dudas y dramáticas alternativas), su parricidio político. El hijo del

gallego, sarraceno y maturrango cortaba su cordón umbilical y, como sus antepasados,

quemaba las naves. Esta era su tierra, su vida, su límite. Para él, la historia

comenzaba ahora. Y el 11 de abril de 1817 el Gobierno prohibía el matrimonio de

españoles con hijas del país.

Es evidente que este decreto poco importaba a las criollas que parían en los

ranchos, a la india de la toldería o a la negra y mulata de la servidumbre. Para ellas no

tenía sentido la sutileza de la letra escrita, los negocios -de dinero o amor- de los

señores. Estaban fuera del juego. Sus hombres luchaban ahora como soldados de la

Independencia, o habían muerto en las Invasiones Inglesas, eran carne de fortín y

malón. El decreto se refería a otras hijas del país, a las señoras y señoritas que en

nada se diferenciaban de sus abuelas españolas. Fue en esas hijas del país, obedientes a

la autoridad de la Iglesia, educadas en la tradición española, donde, paradójicamente,

prendió el prejuicio antiespañol. En las memorias de María Rosa Oliver, encontramos uno

de sus rastros. Cuenta la escritora que, al enterarse de que su abuela estaba emparentada

con Remedios de Escalada, la mujer del General José de San Martín, le preguntó a la

abuela si ella había conocido al prócer.

-El tío Pepe era un ordinario -le contestó.

-¿Cómo?

-Sí, un ordinario... un grosero.

-¿Porqué?

-Hablaba como gallego... Se casó con una Escalada para hacerse conocer...

EXTRANJERO, PERO MUY CIVILIZADO

Otro memorioso, José A. Wilde,

nos informa sobre pintorescos prejuicios de los hijos del país. Corre el año 1828. Un

paisano comenta con Wilde (que entonces tiene doce años) las habilidades de un gringo que

anda a caballo a lo criollo con pasadores y argollas de plata, que usa espuelas y toma

mate como un gaucho.

-Niño... ¿conoce a don Ricardo?... ¡Cómo no lo ha de conocer!... ¡Qué mozo

tan güeno, mejorando lo presente!... ¡ Qué caballero!... El es extranjero, es verdad..

¡pero muy civilizado!

"Por lo que se ve -agrega Wilde- la civilización para él consistía en lo

que dejamos enumerado; usar espuela grande y sentarse bien a caballo." Una pauta

cultural como cualquier otra, de todos modos. Como tomar mate. De esas costumbres,

hábitos, pequeños detalles de la vida cotidiana, el hijo del país haría un culto,

crearía su mitología, sus diferencias con el gringo. El grupo comunitario debía

integrarse y, al menos por un tiempo, cerrarse en lo suyo, defenderse. Las amenazas reales

-luchas en el exterior, guerras civiles- se unían a las amenazas imaginarias de toda

comunidad incipiente. En ella se generaron toda clase de malentendidos, de prejuicios que

aún sobreviven con distintas máscaras. El extranjero era lo distinto, lo hostil. A un

hijo de gringo se lo menoscaba diciéndole: Tu madre toma café. O, como lo testifican las

coplas, cantando a su paso:

"Toma mate, che

toma mate y avívate,

que en el Río de la Plata

no se toma chocolate."

Tal vez como una reacción a las

clases altas, sometidas material y espiritualmente a Europa, el pueblo expresó, con

gracia y picardía, los aspectos ridículos de otras comunidades en las que proyectaba su

resentimiento. Creo que el despectivo Don Guillermo para referirse a todo inglés, tiene

una connotación más amplia que la mera burla a un súbdito del Imperio Británico, que

se refiere, en todo caso, a personas que por su rango y dinero pueden ostentar el don que

los separa de la mayoría. Franchute, para el hombre del pueblo, no era cualquier francés

sino un señor, un doctor, un cajetilla. Pero aún así -admitiendo su necesidad revulsiva

y rencorosa- burla. epíteto, apodo, injuria, sirven como alimento básico para nuevos

prejuicios. Ellos son manejados, con indudable astucia, por los que detentan el poder. E!

paternalismo hispánico, su espíritu feudal, se transforma entonces en el gobierno

patriarcal y gaucho de don Juan Manuel de Rosas.

ROSAS Y EL ESPÍA INGLES

William Mac Cann, hombre de

negocios inglés (más tarde acusado de espía) ha dejado un vivido retrato de Rosas, en

el que elogia su capacidad política, su manera franca y campechana de tratar asuntos tan

delicados como el bloqueo francés o la penetración inglesa en el Río de la Plata. El

comerciante (o el espía) británico cuenta cómo Rosas manejaba hábilmente los

prejuicios, odios y temores de su pueblo. El había creado el lema que llevaban todos los

ciudadanos: "¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los salvajes

unitarios!", adoptado contra el parecer de los hombres de alta posición social. Para

él era necesario conmover al pueblo en todos sus estratos, crear, como más tarde hizo

Perón, slogans de impacto directo y popular. Gaucho entre los gauchos, amo y protector de

los negros. Rosas surge como un padre a la vez cruel y justo, alabado y escarnecido con

igual pasión durante los últimos cien años. "En la casa del general Rosas se

conservaban algunos resabios de usos y costumbres medievales -cuenta Mac Cann-. La comida

se servía diariamente para todos los que quisiesen participar de ella, fueran visitantes

o personas extrañas; todos eran bienvenidos. La hija de Rosas presidía la mesa y dos o

tres bufones (uno de ellos norteamericano) divertían a los huéspedes con sus chistes y

agudezas". En este contexto feudal, que otros han narrado de manera parecida -entre

ellos, el talentoso sobrino del Restaurador; Eduardo Mansilla- era natural que se

desconfiara del gringo, del posible invasor, el aliado de los proscriptos de Montevideo.

Más aún: gringo era no sólo aquel que había nacido, en otra tierra, sino el hijo del

país en el exilio, el intelectual, el político, el poeta disconforme que se

transformaba, a los ojos de un buen federal, en un traidor, en un apátrida, en un perro y

salvaje unitario. En la otra orilla, como reacción, federal sólo era el mazorquero, el

gaucho malo, el alzado chusmaje. Entretanto, hacia 1845, llega a la Argentina la primera

inmigración gallega, que provee de sirvientes a la ciudad y peones al campo. Se producen

algunos casos de fiebre tifoidea, que la gente atribuye a las barcadas de los inmigrantes.

La "fiebre de los gallegos" trae un nuevo brote prejuicioso: ahora el chivo

emisario de los odios y temores de la comunidad es el recién llegado. Para curarlo, Rosas

lo destina al servicio de las armas; si tiene buena letra -¡eso sí!- le da un puesto de

escribiente.

LA INVASIÓN DE LOS GRINGOS

Los vascos tienen mejor suerte;

hechan fama de sanos y honrados. No obstante, uno de los primeros en llegar, un

vasco-francés, asesina brutalmente a un, comerciante llamado Achinelli por cuestiones de

dinero. En 1845 los anglo-argentinos sirven en la Guardia Nacional, un verdadero paso

adelante, ya que hasta entonces se consideraban súbditos de la corona británica. A la

caída de Rosas, y siguiendo el lema alberdiano de gobernar es poblar, llegan los

italianos, la inmigración más fuerte, la que se ha enraizado profundamente con las

virtudes y vicios de los hijos del país, agregándoles generosamente los suyos. De 1874

al 80, llegan a la Argentina 268.504 inmigrantes. Colonos, peones, comerciantes,

aventureros y hambrientos de toda, índole. Entretanto el general Roca avanza hacia el

desierto, la civilización se extiende sobre un tendal de harapos, de cadáveres indios y

milicos. Sola, la voz de Martín Fierro, canta, altiva, el destino del hombre perseguido.

Un gallego pecoso y retacón, -según las malas lenguas-, un cuchillero llamado Juan

Moreyra entra en la fama del folletín, del circo, de la historia. El gaucho cimarrón se

asoma a la orilla de la ciudad, entra al suburbio, canta su rencor en la milonga del

prostíbulo. El trabajo no es para él, es cosa de grávanos, de tanos. Y él, que ahora

es el guapo y más tarde el malevo, anda todavía buscando el padre que lo ampare. Lo

encuentra en el oligarca que antes lo mandó al fortín y que ahora lo toma de sirviente

en la parroquia.

Entre los grévanos, los tanos, los ganapanes, vienen los

primeros agitadores obreros, socialistas y anarquistas que concilian su pensamiento

mesiánico, evangélico, con el más depurado terrorismo de la época. Llegan los

tipógrafos alemanes que conocieron a Marx, algún francés que estuvo en la Comuna de

París, judíos polacos y rusos del pogrom, libaneses, sirios y turcos, buhoneros,

tocadores de organito, sederos de las calles del sur. Y cuando la crisis económica que

estallaría en el 90, necesita de chivos emisarios, no falta el argentino que en nombre

del sentimiento nacional acuse a los gringos. Es mejor apalear a un turco, o a un ruso que

cuestionar las finanzas de los procrees. Hay que buscar la roña afuera. El antisemitismo

de Martel, que ni siquiera es militante, empequeñece su percepción de La Bolsa. El

anti-inmigracionismo de tradicionales y buenos criollos, impide una justa apreciación de

la política nacional. La incipiente pequeña burguesía carece de ideólogos. Aristóbulo

del Valle, el "turco" Alem, pueden ser excepciones. Entre la crisis del 90 y los

festejos del Centenario, se entibian las aguas de la revuelta. El privilegio está

intacto; el gringo en el boliche y el guapo en el comité.

EL PREJUICIO ANTISEMITA

Entre los discursos patrióticos

del Centenario, los cantos a los ganados y las mieses, Alberto Gerchunoff sueña la

égloga de los gauchos judíos. Aquí están, como en la nueva Tierra Prometida, los hijos

de Israel, los sobrevivientes de la inquisición y de la diáspora. Son los colonos de

Entre Ríos, buenos jinetes, gauchos que leen el Antiguo Testamento y guardan los

sábados. Menos poética transcurre la vida de otros inmigrantes de Polonia y de Rusia, en

los conventillos de la ciudad, en los ghettos abiertos -que comparten con sirios e

italianos- en el Once, Villa Crespo y La Paternal. Sobrios ucranianos, movedizos y

fantasiosos galitzianos, judíos marroquíes y turcos, se asoman a la. vida de la ciudad,

a los zaguanes donde cuelgan sus telas. Ejercen el pequeño comercio -condena de la

diáspora- y también los humildes oficios; hay carpinteros, marroquineros, caldereros,

chapistas, changadores, carniceros y tejedores. Y no falta el intelectual que funda una

revista, y que le pide una colaboración a Juan B. Justo. El líder socialista manifiesta

su aversión a las colectividades cerradas y propone una sociedad donde el hombre se

reconozca en otro hombre más allá de sus remotos orígenes, sean éstos quechuas, celtas

o hebreos. Tal es, por otra parte, el pensamiento de Marx sobre la cuestión judía. Sin

embargo, Trotsky ha demostrado que el prejuicio antisemita sobrevive en las sociedades

socialistas, porque es, en última instancia, un remanente de siglos. En todo caso, en la

Argentina burguesa y liberal de aquel entonces, el llamado de Juan B. Justo estaba

destinado al fracaso. Por otra parte, los jóvenes nacionalistas se ofuscaban ante el

malestar político del país y buscaban en los extranjeros las causas de sus males. Es

cierto que entre los obreros que exigían mejores salarios y condiciones más humanas de

trabajo se encontraban no pocos extranjeros, los que chocaban, durante las huelgas o las

celebraciones del 1° de Mayo, con la policía brava, con los cosacos que bañaron en

sangre la plaza Lorea. También es cierto que los obreros -argentinos o gringos-

respondieron con violencia a la violencia. Lo que es difícil explicar es por qué esa

violencia se canalizó en forma de pogrom, por qué la Semana Trágica, derivó de lucha

clasista en persecución, racial. Para comprenderlo tenemos que recurrir a otros ejemplos

de la historia donde el judío sirve de pretexto para descargar diferentes tensiones de

tipo político, económico y religioso. En este aspecto, la Argentina no fue una

excepción. El prejuicio antisemita se mantuvo vivo durante varias décadas y se

transformó en bandera de algunas agrupaciones extremistas que, al lema de "Mate a un

judío.., ¡haga patria!", nuclearon a no pocos muchachos de nuestras familias

patricias. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial. Nuevos odios, nuevos prejuicios,

nos deparaban otra encrucijada. . |

Amadeo Sabattini, el tanito de Villa María, según lo bautizó

Perón, no sólo fue gobernador de Córdoba

Leandro N. Alem, cofundador del radicalismo y suicida, fue

llamado despectivamente el turco Alem

De los jefes de estado de origen vasco, Aramburu es suma y

síntesis del gran país del norte español

Carlos Pellegrini, hijo de Charles, fue el tano Pellegrini, que

llegó a la presidencia de la Nación

Alvear, franchute y galerita. Toda una época.

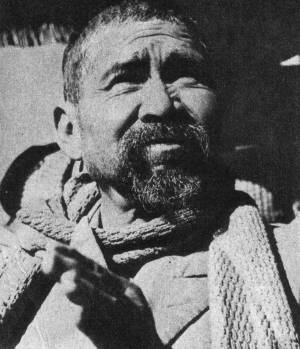

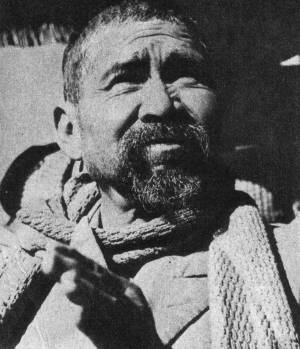

Como conocemos el personaje de esta foto, afirmamos que este

rostro es de un auténtico criollo. Hay similitud con caras hindúes, africanas y hasta

del Asia Menor. Es, tal vez, la raza ruda que trabaja, que es prejuzgada

EL ALUVIÓN ZOOLÓGICO

El 17 de octubre de 1945,

irrumpen, en las calles de Buenos Aires, legiones de trabajadores, de mujeres, de chicos,

que vivan el nombre de Perón. El suburbio altanero, el frigorífico, la fábrica, están

presentes en esa marcha sobre Buenos Aires; también está presente el campo, la peonada

indócil, que salta, metafóricamente, el alambrado de las buenas costumbres y refresca

sus pies en las fuentes de la Plaza de Mayo. Un ardoroso exhibicionismo preside la fiesta

y el descamisado transforma en símbolo su irreverencia, su corte de manga al patrón, que

hace extensivo a los proletarios de cuello blanco, socialistas y comunistas de la Unión

Democrática. Una forma civil de montonera en busca del caudillo recorre las calles y

despierta, como es natural, el rechazo o el violento repudio de los adversarios. Un

político los califica de aluvión zoológico. El aluvión humano recibe, desde su

nacimiento, el calificativo ominoso que -más allá de la significación política- entra

en el campo generalizado del prejuicio. El fenómeno no es nuevo. Los criollos calificaron

de "chanchos" a los españoles y éstos de "asnos" a los hijos del

país. Una buena parte de la caricatura política xenófoba adjudica nariz de loro y oreja

de burro a los judíos y será lobo el inglés y zorros los franceses. Desplazar el objeto

de nuestra aversión a una característica no humana, siempre nos tranquiliza. ¿Pero qué

hacer cuando lo que desplazamos con la fantasía permanece en la realidad-? ¿Qué hacer,

en este caso concreto, con millones de nuestros semejantes que, sin pedir permiso, entran

en nuestro barrio, en nuestro Café, en nuestro cine? Al triunfo peronista siguió una

inmigración dentro del país, un traslado masivo del campo a la ciudad. El recién

llegado, el intruso, no sólo sufrió el rechazo, el menosprecio de la clase media,

liberal y democrática, sino también el de sus hermanos de clase, el de sus compañeros

de taller o de fábrica. Su pañuelo ostentoso, su lapicera en el bolsillo superior del

saco, fueron motivo de burla, como un siglo y medio atrás las levitas, galeras y bastones

de los esclavos negros orgullosos de su libertad. "Monos vestidos", se les dijo

a aquéllos, "Cabecitas negras", se los llamó a éstos, a los nuevos e

inoportunos conquistadores de la ciudad.

EL CABECITA

El desprecio por el cabecita

negra, su rechazo por parte de la pequeña burguesía liberal y democrática, muestra

hasta qué extremos el prejuicio impregna nuestras racionalizaciones. Reconocer en él, en

el provinciano, al hijo del país, a una de nuestras partes, significa lisa y llanamente

aceptar el viejo conflicto entre capital y provincia, entre unitarios y federales, entre

ejército regular y montonera, entre gobierno patriarcal y gran puerto fenicio. Es algo

que está más allá de las racionalizaciones del pequeño burgués, liberal y

democrático, presionado por su realidad económica, por su desmesurado sueño de

grandeza, por su deseo de ingresar, económica y espiritualmente, a la clase alta.

Obsesionado por su status, por su apellido gringo, por su falta de tradición, se siente,

en su rechazo al cabecita negra, aliado a los que mandan. Ellos y él, por fin, tienen

algo en común. Sin embargo, esto no deja de ser una ilusión. Ser diferente, ser gente,

ser bien, significa no tener nada en común con ese intruso, que nos recuerda un origen

humilde, de trabajo, de pequeñas humillaciones cotidianas. En. esta fantasía, el

pequeño burgués transfiere sus propias carencias al cabecita negra: el otro es el

indolente, el ignorante, el poca cosa, el advenedizo. "Ahora tendrán que

trabajar", dice en 1955, a la caída de Perón. "Los negros volverán a la

cocina" hubiera dicho cien años antes, después de Caseros. .

MODA Y PREJUICIO

Pero mandar al intruso a la

cocina o a la cárcel, no da tranquilidad a nuestras capas medias; ellas sufren, como el

resto del país, los embates de la inflación, de la inestabilidad política y económica,

que les impide, como suelen decir, vivir con decoro. No obstante, como ya es tradición

(bastan leer las crónicas de Alberdi o los cuadros costumbristas del 80) el argentino

medio puede aparentar un desahogado vivir, y aspirar, como premio, al señorío de las

clases altas. Si algo le preocupa verdaderamente es ser confundido con los de abajo,

delatarse -en un ademán, en un gesto, una palabra, en un vestido- como mersa. Los

humoristas, sociólogos empíricos, ya han señalado esta situación. Cabe agregar que el

vulgar temor a la vulgaridad lo lleva a copiar servilmente gustos, usos y costumbres, que

la publicidad y las formas masivas de comunicación se encargan de imponerle. El estilo

sofisticado de las revistas, el culto por las relaciones públicas y privadas a nivel de

ejecutivos, las modas, lugares de diversión o jergas para iniciados, están indicando que

nuestro depurado mersa se ha transformado en un obediente imitador. No es raro que, a sus

prejuicios sociales, agregue algunos preconceptos sobre la importancia de pertenecer a un

país de raza blanca u otras ambigüedades que alimentan su orgullo. |