|

|

Cafecito de por medio, charlando con

la gente que tuvo la ocurrencia del proyecto "Colocón", alguien comentó sobre

una revista "que agarras y parece que te chorrea sangre". No era una referencia

a las sensacionalistas —el "Show del Horror"-—, sino a una

publicación que hoy continúa abordando realidades densas. Tal como viene la mano en este

país, más bien parece que basta con ser un cachito honesto para no poder escaparle al

bulto de las densidades. Cuando esas densidades cobran la forma de rostros que uno quiso y

hoy no están —como en este caso, en que uno se propone hablar de las violencias del

pasado— toda presunción de jugarla de "periodista" puede convertirse en un

mambo esquizoide. Es entonces cuando la nota no se hace para leer, sino para compartirla.

Entre la genética y la historia, uno supone que no existe entrecruzamientos.

Quizás alguien un día dirá que la explicación sobre el marco de violencia en que se

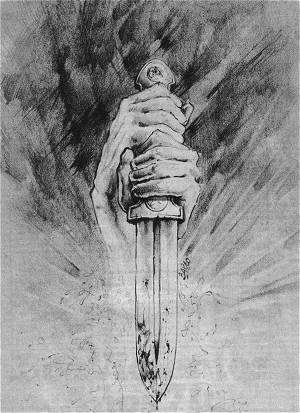

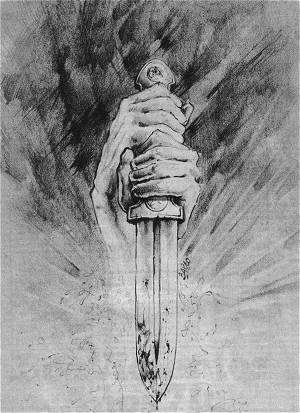

desarrolló nuestra historia nacional es consecuencia de la violencia muy anterior de la

que nació nuestra Madre Patria, a golpes de espadas, alfanjes y cimitarras. Los

historiadores más escuchados en nuestro país a fines de los años 60 y principios de los

70 ponían el acento en las condiciones de violencia e injusticia y violencia en que se

había desarrollado la Argentina. Pero hay argumentos para poder pensar que desde el día

en que un charrúa se desayunó a Juan Díaz de Solís, hasta la noche del 22 de agosto de

1972, en que dieciséis guerrilleros fueron asesinados en la base militar Almirante Zar,

en Trelew, la violencia nos acompañó a menudo.

Sorpresa. Porque hoy muchos sostienen que la historia de la violencia política en

la Argentina es un invento de los subversivos. Es decir, que el día en que un grupo de

jóvenes de extracción nacional-católica secuestró al general Aramburu (que a su vez

había fusilado gente, que a su vez...), nuestra sociedad fue víctima de un rapto de

locura en medio de un siglo y medio de paz y prosperidad. Esto tiene algo que ver con el

consenso que pueda tener el ministro Tróccoli para afirmar (en el programa "Nunca

más") que la matanza escrupulosamente planificada por el Proceso no fue más que la

respuesta —acción y reacción, sencillito— a la violencia practicada por las

organizaciones armadas.

Es extraño, porque al mismo tiempo hoy se insiste mucho en que el país anda mal

desde que hace cincuenta años Uriburu le pegó el golpe a Yrigoyen (hasta el 76, hubieron

unos cuantos golpes más, sin terroristas de por medio). Hubo unos cuantos meses de paz,

sobre el año 1973, en que la visión de las cosas era bastante distinta a la actual. Se

insistía por entonces en que el movimiento político mayoritario en el país venía

siendo proscripto desde la Revolución Libertadora. Que todos los gobiernos, con planes

distintos, habían fracasado a la hora de estabilizar el país por culpa de esa

proscripción. Que incluso a Illia le había pasado lo mismo, pese a que hoy se rescatan

sus ideales democráticos.

Uno de los generales más aburridos que gobernó este país, Juan Carlos Onganía,

echó a Illia de la Casa Rosada e intentó poner orden mediante la represión, aboliendo

la política por decreto. Fue la primera aplicación seria de la doctrina de la Seguridad

Nacional. Mientras caían los gobiernos posteriores de Levingston y Lanusse, cuando ya

habían caído, y hasta que todo se volvió a pudrir, la interpretación que se hacía era

más o menos que "la dictadura fue derrotada, tras haber sido acorralada por la

reacción de las fuerzas populares". Algo parecido dicen algunas veces los dirigentes

sindicales, con complejo de culpa, y con respecto al Proceso, que en realidad se cayó

sólo, tras el tropezón de Malvinas. Sólo que las reacciones antiautoritarias de

"las fuerzas populares" sí habían tenido su importancia en los años de la

Revolución Argentina, la suficiente como para que Lanusse la reconociera en su libro

"Mi testimonio". Lista esquemática: las insurrecciones populares en Córdoba,

Santa Fe, Tucumán, Mendoza; el crecimiento de las alternativas sindicales frente a las

dirigencias que se habían mostrado —diría la UCR— proclives al pactismo con

los militares; la movilización de sectores de la clase media, especialmente la juventud,

en buena parte atraídas por el peronismo (o, quizás, "llevadas" por los

fracasos de los gobernantes); la intensa actividad de quienes incluyeron el empleo de la

violencia como método a integrar en la estrategia política. Todos estos fenómenos,

además de demostrar la ingobernabilidad de la sociedad argentina, hablaban de un profundo

deseo de cambio.

"En la contratapa se lee: "Un sufrido viaje exploratorio a través de la

cultura política montonera". Abriendo, una dedicatoria austera: "A

Adriana".

Pablo Glussant, autor de "Montoneros, la soberbia armada", un best-seller

nacional, dice en el epílogo de su libro que éste "sólo tiene sentido a partir de

la tragedia individual de Adriana y de la tragedia colectiva que en ella encuentra uno de

sus símbolos más reveladores y terribles". Lo que pretendan ser estas líneas,

insistimos, parten de lo mismo. Sumando (además de algunas discrepancias con Giussani) la

urgencia de tener que decir que la tragedia no es pasado, es hoy.

Fulero tener que confesar que apenas recuerdo cómo era Adriana, exceptuando un

color de pelo tirando a rojo delator. Creo estar más seguro de sentir que la relación

que hay entre lo que Adriana significa y lo terrible de la expresión "soberbia

armada" es sólo parcial. De ahí la doloroso urgencia (un ¿"deber"?) de

rescatar aquellos valores protagonicos en la generación de argentinos aterrados,

desterrados y enterrados, que participaron de lo que hoy se resume como "el 73"

(y que va más allá y más acá de esa fecha). Rescatar a los más o menos jóvenes de la

generosidad, la alegría, la entrega, el amor.

"Militando" es hoy una palabra desacreditada. "Violencia" es

directamente una palabra repudiada. Es como que incluso "militando" transmite

cierta "violencia". Hay algo incómodo de por medio, duro, un miedo-reflejo que

viene de adentro. Es curioso ver cómo las palabras pueden connotar, en lo más íntimo

como en lo social, significados diversos según las circunstancias culturales y políticas

en que se utilicen. Quién fuera Cortázar para encontrar la forma exacta de expresar lo

que más se siente. No me importa "militando". Si en cambio reconstruir esos

frágiles hilos que nos puedan unir con cosas válidas del pasado. Cuestiones olvidadas o

ignoradas, pulla presión de las versiones impuestas desde las esferas de "lo

oficial".

Era otro país, era otro el clima. Un mosaico de experiencias guerrilleras en cada

país latinoamericano, el largo historial de las intervenciones militares de los Estados

Unidos, la experiencia chilena de Salvador Allende, el atractivo de la revolución cubana,

la imagen del Che Guevara. En ese otro clima, hasta la Iglesia latinoamericana hablaba en

otro lenguaje, reflejo de las concepciones del Concilio Vaticano II. En el documento de

Medellín —año 1968— se decía que "Si los privilegiados retienen

celosamente sus privilegios, y sobre todo, si los retienen usando ellos mismos los medios

violentos, se hacen responsables ante la historia de provocar las revoluciones explosivas

de la desesperación" (al fin y al cabo, algo parecido a lo que hoy dice Alfonsin

sobre Nicaragua). Al calor de Medellín, surgió en el país el Movimiento de Sacerdotes

del Tercer Mundo. En abril del '69, desde una revista que estuvo emparentada con la

trayectoria de Montoneros, "Cristianismo y Revolución", un líder de este

movimiento, el padre Rafael Yacuzzi, insistía: "La violencia dónde está? La

Violencia está en el monte, en las criaturas desnutridas, es la falta de trabajo, de

asistencia médica, de cultura, la falta absoluta de posibilidades para enfrentar el

mañana.

La violencia ¿quiénes la ejercen? Los que desarrollan la violencia son los que

arman las fuerzas.de la represión para enfrentar a un pueblo sin armas, a un pueblo con

las manos vacías. La violencia es el sistema actual que necesita de las armas para

mantenerse".

Duro el padre Yacuzzi. Pero en aquellos años no sonaba disparatado. Aunque el

padre Yacuzzi, como el resto del Movimiento, estaba enfrentado a la jerarquía

eclesiástica ("La continua presencia del cardenal Caggiano en bendición de cuanto

tanque, sable o machete anda por ahí...", que no aceptaba conceptos como éste:

"El cristiano no puede comprometerse con este orden, sino a favor de los explotados y

puesto que el Cristianismo es fundamentalmente un mensaje de amor y el amor no es una

abstracción, sino una praxis, una tarea a realizar, el cristiano tiene la obligación de

ponerse en la tarea de transformar ese orden, cambiarlo, superarlo por todos los medios

que sea necesario emplear".

Sobre esa atmósfera social; hoy parece ser que tenemos algún concepto un poco

más claro. Y es que en aquellos años, quienes suelen tener el papel o el deber de

interpretar y canalizar los fervores de una sociedad en crisis, no lo hicieron muy

brillantemente. Todo el potencial, la riqueza contenida en los nuevos fenómenos sociales,

fue dirigida al campo de la política, como una forzada disputa por los espacios de poder

—con el Estado como meta final— sin la serenidad o la lucidez necesaria como

para rescatar el sentido antiautoritario y democratizador de esas reacciones.

Antes de la explosión

Se suponía que Perón regresaba

a la Argentina, tras apasionante juego político con Lanusse, para salvarla de la amenaza

del caos. Antes del triunfo de Cámpora, supo emplear a los sectores más radicalizados

del peronismo —a los que legitimó reiteradamente respecto al uso de la

violencia— dentro de una amplia estrategia que le convirtió en alternativa obligada

tras el retiro militar. Montoneros y la Tendencia Revolucionaria del peronismo entendieron

ese respaldo de Perón como una coincidencia básica en cuanto al proyecto de país que se

iba a impulsar. Dado que esos sectores fueron protagonistas principales de la dinámica

política previa a la asunción de Cámpora, pudieron ocupar importantes espacios de poder

a partir del 25 de mayo de 1973: gobernadores en las provincias más importantes,

ministerios, universidades, más la inserción natural de la "Jotapé" en

barrios, villas, facultades y colegios.

Sin embargo Perón no tardó en quitar respaldo a los muchachos que llenaban la

Plaza de Mayo pidiendo "la Patria socialista". Pese a lo cual, y matanza de

Ezeiza de por medio, las alas duras del peronismo intentaron por algún tiempo, como

diría el general, "mantener los pies dentro del plato". Un periodista que

siguió con gran lucidez el deterioro del proceso político de aquellos años, Rodolfo

Terragno, comentaba en septiembre de 1973, desde "Cuestionario":

"Cuando los propios dirigentes que los jóvenes cuestionan realizaron, el 31

de agosto pasado, el acto de apoyo a Perón, la juventud decidió participar y no aparecer

marginada en una manifestación obrera. En ella pudo la juventud demostrar su mayor

capacidad de movilización... la característica más notable de este sector juvenil

—acusado más de una vez de irreflexión— es su madurez... Una madurez que no es

fácil de alcanzar, lo más sencillo en política es dejarse mover por impulsos; lo más

sencillo, pero lo menos eficaz".

"Norma, que una vez me dijo "En el fondo todos somos anarquistas" y

que murió como presunta peronista. Federico, que tenía futuro como comediante, y

desapareció antes que la madre pudiera localizarlo para llevarle el

"Ventolín", contra el asma. El Loco, terror de las delanteras enemigas por no

ver la pelota y si la pierna ajena. Los pibes del ENET con quienes compartí el glorioso

campeonato del 75, en que River volvió a ser el primero tras años de lucha. Carlitos,

admirado en la más tierna adolescencia por tener en su habitación un mapa argentino bajo

el slogan "Esta colonia mata". |

Yo no quiero

volverme tan loco yo no quiero vestirme de rojo yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no

quiero ya verte tan triste yo no quiero saber lo que hiciste yo no quiero esta pena en mi

corazón. Escucho un bit de un tambor entre la desolación de una radio en una calle

desierta están las puertas cerradas y las ventanas también no será que nuestra gente

está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color la televisión está en las

vidrieras toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da

vueltas.Yo no quiero meterme en problemas yo no quiero asuntos que queman yo tan sólo les

digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía yo no quiero vivir como digan

tengo algo que darte en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y

quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo

no se si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en

una calle cualquiera en Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más la alegría no es

sólo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico yo no quiero ver chicos con odio yo no

quiero sentir esta depresión voy buscando el placer de estar vivo no me importa si soy un

bandido voy pateando basura en el callejón Yo no quiero volverme tan loco yo no quiero

vestirme de rojo yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste yo

no quiero saber lo que hiciste yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero sentir

esta pena en mi corazón. Charly García |

¿Eran maduros? Puede que se

hayan dejado mover por los impulsos: que se pusieran corazas para controlar el dolor de

las primeras muertes a manos de la Triple A. Puede que no supieran —puede que no

pudieran— pedir explicaciones sobre los errores que se iban acumulando. Pero lo que

es seguro es que la calificación de "idiotas útiles" es un golpe bajo. Es una

forma de negar la vigencia de aquello en que sí pudieran tener la razón, en los

argumentos y en las ambiciones.

Es más aterradora la abstracción que los incluye como "subversivos".

Como si todos, absolutamente todos los muertos, inocentes o culpables (nunca juzgados),

pudieran definirse como robots producidos a escala, por una fábrica infernal en manos de

Mario Eduardo Firmenich. ¿Y los subversivos adultos? ¿Los que murieron con un arma en la

mano? ¿No fueron la parte visible de un momento desgarrador de nuestra historia? ¿ Qué

hay sobre las responsabilidades silenciosas, históricas, de los sensatos y tradicionales

dirigentes argentinos?"

Cuando ya los tiros venían sonando (acciones del ERP, "aprietes" de la

inminente Triple A), el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci fue un hecho clave

para precipitar la violencia, desde el momento en que el peronismo más intransigente se

automarginó y fue marginado de la política como ejercicio público. Por parte montonera,

errores ligados a la inmadurez y la "soberbia" de la que habla Giussani.

Aceptaron la provocación, también violenta, de dos sectores del peronismo —el

lopezrreguismo y lo que hoy vuelve a llamarse "burocracia sindical"— que se

aliaron, hasta que pudieron, para desalojar a la "Tendencia". Con una táctica

que públicamente parecía basarse en atentados más o menos espectaculares, hoy se les

adjudica enteramente la responsabilidad de haber gestado el desorden y la violencia del

Proceso. Por cuestiones de política de todos los días (Alfonsin-Isabel, por ejemplo; o

para salvar la complicidad militar antes del golpe, hoy se olvida la violencia

desencadenada desde el Estado y desde las patotas varias. La posibilidad de que los

sectores radicalizados del peronismo "hicieran política" dentro de la

democracia se fue agotando a medida que éstos fueron desalojados del Parlamento, las

provincias, las instituciones.

La asunción del mando de Isabel significó el desencadenamiento inevitable de la

violencia. La guerrilla, actuando con la convicción de que si —tal como se había

interpretado en el '73— la violencia había sido un arma legítima y eficaz en la

caída de la dictadura anterior, esta vez podía volver a serlo para un triunfo

definitivo. Para el peronismo encaramado en el poder, y para las clases dominantes,

Montoneros no sólo era un problema de orden interno, sino una amenaza política,

complementaria a la rebeldía de las bases trabajadoras.

Isabel, además de permitir la represión legal e ilegal coordinada por las FF.AA.,

practicó una política que la aisló progresivamente, incluso ante la propia CGT. La

Triple A, había empezado con la caza de "zurdos" y terminó atacando a todos

los sectores democráticos, incluyendo alfonsinistas de época.

La sociedad, intimidada, no alcanzaba a reaccionar. Entre otras cosas, porque si

Isabel venía del 62% de votos a Perón, se suponía que la sociedad estaba formalmente

representada. Entonces la implosión del peronismo era la explosión de la sociedad toda.

Los partidos de la oposición (el hoy mitificado Balbín, entre otros muchos) no supieron

o no quisieron encontrar el camino de la pacificación. Situación de la que sólo podían

ser beneficiados quienes habían perdido la batalla en los capítulos finales del régimen

iniciado por Onganía.

19 de agosto de 1975. El general de brigada Jorge Olivera Reveré, en el funeral de

un capitán asesinado, discursea: "No habrá paz hasta que los enemigos de la paz

sean sepultados... hasta que los perjuros, los traidores y los cómplices desaparezcan

para siempre". Típicos conceptos que por aquellos años repetían continuamente los

militares "prescindentes", a los que Isabel les otorgaba espacios de poder más

crecientes. Como el hoy prófugo Suarez Mason, que en enero de 1976 centralizó el mando

del I Cuerpo de Ejército y la Policía Federal. La guerrilla montonera estaba aislada en

lo político, mal herida en lo militar. El ERP había sido derrotado en Tucuman. Isabel ya

había concedido un llamado anticipado a elecciones. Pero el 24 de marzo, se dio el golpe.

Con las organizaciones armadas, "los perjuros, los traidores y los cómplices",

ya se sabe lo que hicieron. A la Triple A ni la tocaron, pese a todo el amplio dispositivo

publicitario y "pacificador". Aún hoy, el tema Triple A quedó agotado en las

aventuras de Aníbal Gordon e hijito.

Matemáticas. Hace pocas semanas se publicaron en una revista mensual los

resultados estadísticos de una investigación apoyada por una institución sueca y otra

mejicana y que se basan en el análisis de 8.509 hechos violentos registrados por La

Razón a lo largo de los sucesivos gobiernos peronistas. Los números que citamos, aunque

aburridos, "indican cierta racionalidad en el funcionamiento de la violencia (la

Triple A, sumada o complementada por el accionar guerrillero, haciendo de puente al

golpe). Dicen las estadísticas: "En los períodos que más bajas civiles se

producen, el grueso de las mismas (90%) corresponden al "campo popular". De los

hechos que no producen bajas, el 81 % obedece a iniciativas de la subversión. De los

hechos que producen bajas, el 72% responde a iniciativas del Estado o a fuerzas

paraestatales. El 60% de las bajas de la subversión se produce en enfrentamientos con

fuerzas para-policiales no identificadas. De cada cien bajas del campo del Estado y de las

fuerzas de seguridad y parapoliciales, sólo treinta y seis son muertos. De cada cien

bajas del campo subversivo, sesenta son muertos. De cada cien hechos realizados por

iniciativa de la subversión, ochenta y seis no producen bajas. De cada cien hechos de

iniciativa estatal y parapolicial, sesenta y siete producen bajas humanas".

Matemáticas. Tres semanas antes del golpe de Videla, la revista española

"Cambio 16" denuncia que de 5.000 detenidos políticos, en la Argentina 4.000 lo

estaban "sin causa, ni proceso, ni acusación alguna, a disposición del Poder

Ejecutivo en virtud del Estado de Sitio... A ello se suma la desaparición misteriosa

demás de dos mil personas y una escalofriante cifra de asesinatos de 2.500 en dieciocho

meses".

Matemáticas. Lo que vino después queda grabado en el romancero popular, con aquel

cantito que acompañó nuestro fervor democrático (que hoy las calles empiezan a

extrañar. Tristezas de la eyaculación precoz). "Que es lo que han hecho con los

desaparecidos, la deuda externa, la corrupción. Que. pasó con las Malvinas. Esos chicos

¿dónde están?" El país destruido, uno de cada tres obreros vendiendo peines en el

colectivo, la mejor inflación del mundo, la incertidumbre y no el futuro.

Un intelectual español, hablando sobre los argentinos que quieren retornar,

definía al país como una tierra "quemada, enloquecida, indefensa,

menesterosa".En el país de la derrota hay que mandarse a guardar las ambiciones, los

proyectos de vida, sean individuales, grupales o nacionales. Hay que bancarse ese

consenso/derrota que viene más del terror que de la sabiduría, dentro de una democracia

("realista") en la que todos somos igualmente buenitos.

Como diría Charly García, "Yo no quiero vestirme de rojo". Tampoco

queremos de vuelta a los tiros, porque ya se demostró lo complicado que es zafar de la

violencia y quién gana cuando reina la ley de la selva. Ya que aparentemente zafamos de

la violencia, lo interesante sería zafar de la derrota mental. Pero eso va a ser difícil

en la medida en que el consenso oficial (volvemos a las teorías de Tróccoli, o a los

grandes diarios que publican los "comunicados" de Camps acerca de la paz con

Chile) diga que no. Va a ser difícil en la medida en que nos machaquen con la idea de que

los sueños de los muertos no son sueños humanos. |