|

La política exterior argentina

entre 1943 y 1949, estuvo condicionada por el desarrollo de la segunda guerra mundial y

sus secuelas. A pesar de los cambios de gobierno, puede afirmarse que mantuvo

características sustancialmente idénticas, y su expresión más espectacular fue la

"Tercera Posición" definida por Perón en 1947 e implementada, dentro de

variados límites y matices, en los años que le siguieron.

La revolución de 1943 había exhibido una contradicción, entre tantas otras, que tomó

errático su desempeño, y con la cual inauguró su gestión internacional: la

designación del almirante Segundo Storni como ministro de Relaciones Exteriores. Era

Storni un prestigioso marino que simpatizaba con la causa aliada y veía como inevitable

la alineación de nuestro país al lado de las naciones democráticas que en ese momento

enfrentaban al Eje. Pero sucedía que la mayoría de los oficiales que había derrocado a

Castillo pensaba exactamente lo contrario; hacían una cuestión de honor del

mantenimiento de la neutralidad sostenida por el anterior presidente, y consideraban que

la soberanía quedaría vulnerada si la Argentina se apeaba de esa posición. Una

posición -recordemos- que, si aparejaba algún inconveniente en el reequipamiento de las

Fuerzas Armadas y cierto malhumor por parte de Estados Unidos, significaba a la vez

importantes ventajas en el orden económico y en el comercio exterior, pues posibilitaba

un creciente intercambio con Gran Bretaña, a cuyo pragmatismo no afectaba la neutralidad

argentina. El interés de los ingleses estaba centrado en la continuidad del

abastecimiento de carnes, cereales y oleaginosos que el esfuerzo bélico exigía. Los

oficiales nacionalistas pensaban, entonces, que el tácito apoyo británico a la posición

argentina permitiría mantener la neutralidad hasta la finalización de la guerra,

cualquiera fuera su resultado.

En conversaciones con los representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, Storni

manifestaba que el gobierno de facto marchaba hacia la ruptura con el Eje, pero que

necesitaba tiempo para dar este paso; de otro modo, la decisión aparecería ante la

opinión pública como el resultado de una presión exterior, y esto era inaceptable. Así

las cosas, en septiembre de 1943 se difunde una carta enviada por el canciller argentino

al secretario de Estado norteamericano Cordell Hull. Con una indudable buena fe, pero

exhibiendo también una escasa experiencia en los vericuetos de la diplomacia, Storni

explicaba la actitud de su gobierno y pedía a Washington la provisión del armamento y

equipos necesarios "para restablecer el equilibrio" en el continente.

La antipatía que el anciano secretario de Estado sentía por la Argentina encontró la

adecuada ocasión para descargar una respuesta demoledora, sin precedentes. Reprochaba

Hull, en su respuesta, la falta de solidaridad del régimen argentino con los países del

hemisferio y el incumplimiento de los compromisos contraídos en Río de Janeiro en 1942;

se negaba rotundamente a aconsejar ninguna ayuda militar, que sólo serviría, a su

juicio, para armar a un país del que desconfiaba. Todo ello dicho en un tono duro y

admonitorio, que irritó al rojo a los oficiales nacionalistas y consternó a la opinión

pública. Difundidas las cartas, no quedó a Storni otro camino que la renuncia, asumiendo

una responsabilidad que, en realidad, compartía con el presidente Ramírez y otros

funcionarios, entre ellos Perón. Storni, autor de una interesante obra sobre los límites

argentinos en el Canal de Beagle, debió retirarse a la vida privada.

Pero el desahogo de Hull tuvo consecuencias contraproducentes: el alejamiento de Storni

endureció la política del régimen militar, echándolo en brazos del más extremo

nacionalismo. A partir de ese momento, el gobierno de facto lucharía desesperadamente por

mantener un neutralismo cada vez más costoso, y vería alterada su estabilidad por las

concesiones que debió hacer a una realidad insoslayable: el cada vez menos dudoso triunfo

aliado, que se iba convirtiendo en un fantasma estremecedor.

A fines de 1943, una revolución nacionalista derrocó al gobierno de Bolivia: con razón

o sin ella, en Washington atribuyeron al régimen de Buenos Aires una participación

decisiva en este hecho, y las relaciones con la Argentina volvieron a tornarse tensas.

Coincidió esto con la detención, por parte de los servicios aliados de contraespionaje,

de un cónsul argentino que era, en realidad, agente de informaciones al servicio de los

alemanes. El "caso Hellmuth" fue esgrimido por Estados Unidos como una prueba de

la colusión argentina con el Eje. Las cosas habían llegado a un punto insostenible y

Ramírez debió soportar la humillación de prometer una inmediata ruptura de relaciones

con Alemania y Japón. Así se hizo, en enero de 1944, de un modo abrupto, casi sin

preparación de la opinión pública, ni menos aún de los cuadros de oficiales. La

reacción de éstos fue airada: después de tumultuosas reuniones, se resolvió la

destitución del presidente, quien resistió todo lo posible, sin resultado. A mediados de

febrero se conoció el texto de la dimisión de Ramírez, reemplazado por su ministro de

Guerra, Edelmiro Farrell, que hubo de cambiarse a último momento para evitar problemas

con el reconocimiento internacional.

Pero la ruptura no constituyó ninguna solución inmediata. Fue vista por los

nacionalistas como una claudicación; los sectores democráticos no disminuyeron su

hostilidad al régimen militar y, para colmo de penurias, Estados Unidos presionó a Gran

Bretaña y a los países latinoamericanos, que retiraron sus embajadores de Buenos Aires.

El gobierno de facto quedó aislado. Aunque en el continente muchos admiraban la decisión

con que la Argentina soportaba el cerco diplomático y el virtual bloqueo económico, lo

cierto era que el mantenimiento de la neutralidad se estaba convirtiendo en un lujo casi

suicida. Esta situación se prolongó a lo largo de 1944, mientras la influencia de Perón

crecía en los sectores obreros y las victorias aliadas definían decisivamente el

resultado final de la guerra. En marzo de 1945, después de largas deliberaciones del

gabinete y una seguidilla de renuncias de los funcionarios nacionalistas que aún

sobrevivían, el gobierno argentino debió apurar el amargo trago de declarar la guerra a

Alemania y Japón, virtualmente derrotados ya. Era el requisito indispensable, junto con

la adhesión a las Actas de Chapultepec -aprobadas por todos los países del hemisferio en

ausencia de la Argentina- para ingresar a la Organización de Estados Americanos (OEA),

próxima a inaugurarse en la ciudad de San Francisco.

En 1945, la política internacional pasó a segundo plano en la Argentina. La lucha por el

poder se hacía dura y llegaba a las instancias finales. El enfrentamiento de Perón con

Braden no empeoró las relaciones con Estados Unidos, puesto que eran pésimas, ni alteró

las que razonablemente se mantenían con Gran Bretaña, más necesitada que nunca de

nuestros abastecimientos. Cuando, en junio de 1946, Perón asumió el poder como

presidente constitucional, un nuevo embajador de Washington asistió al acto, pero

también estuvo presente una figura insólita: el embajador de la URSS, país con el que

la Argentina había restablecido relaciones después de casi un cuarto de siglo. La doble

presencia anunciaba la tendencia de la futura política internacional de Perón: el

equilibrio en la creciente pugna de los dos bloques que emergían después de la guerra, y

un deseo de sacar el mejor partido de ambos. Las circunstancias mundiales iban a

determinar, en última instancia, si esta política era viable.

El tablero de la guerra fría

Había una primera prioridad en las

preocupaciones del flamante presidente: redefinir las relaciones con Estados Unidos, donde

la opinión pública lo consideraba, mayoritariamente, un nazi encubierto, y en cuyo

Departamento de Estado la influencia de Braden seguía siendo considerable. Una cuestión

que también aparecía como muy importante era el paquete de temas pendientes con Gran

Bretaña, donde estaba bloqueada la mayoría de las reservas con que contaba el país,

producto de las ventas que había realizado durante la guerra. Además, debía tenerse en

cuenta a los países de Europa Occidental, clientes tradicionales que ahora necesitaban

angustiosamente la producción alimentaria de las pampas argentinas, y dentro de los

cuales España, hostilizada por las democracias triunfadoras a causa de su régimen

político, constituía un caso especial. Y estaban también los pueblos hermanos de

América latina, donde se veía con simpatía la nueva fórmula de justicia social que el

triunfo electoral de Perón significaba. El presidente y su canciller, Juan Afilio

Bramuglia, de origen socialista, se aprestaban a promover a la Argentina a una posición

relevante dentro de este complicado tablero, en el cual la guerra fría empezaba a campear

ominosamente.

La relación con Washington demoró casi un año en aclararse satisfactoriamente. Perón,

casi desde la asunción presidencial, hizo declaraciones amistosas, cultivó una estrecha

amistad con George Messersmith, el embajador de Truman, y dejó que los acontecimientos

fueran evolucionando por sí solos: sabía que, en la creciente confrontación entre

Estados Unidos y la URSS, el país del norte necesitaba aliados. No podría prescindirse

de la Argentina, ni en la Organización de Estados Americanos que se estaba proyectando

desde Chapultepec, ni en la sistematización de las fuerzas armadas del continente. Por de

pronto, y como medida efectiva de buena voluntad, envió al Congreso las Actas de

Chapultepec, para su aprobación. El debate estuvo rodeado de algaradas callejeras

provocadas por los nacionalistas, que una vez más se sintieron traicionados por Perón, y

abrió una grave fisura en el bloque oficialista de diputados. Pero, finalmente, en agosto

de 1946, los instrumentos interamericanos tuvieron la ratificación parlamentaria.

Señalemos, de paso, que también el bloque radical tuvo grietas internas en relación con

la posición a adoptar, pues los legisladores de origen unionista estaban de acuerdo con

la ratificación, mientras que la mayoría de los intransigentes optaban por el rechazo.

Entretanto, llegaba a Buenos Aires una misión británica, presidida por Wilfred Eady,

para tratar los importantes temas comunes que hacían al intercambio comercial, las

inversiones británicas en nuestro país y las reservas argentinas en Gran Bretaña.

Después de largas y arduas tratativas, en septiembre de 1946 se firmó el Acuerdo

Miranda-Eady que, entre otras cosas, establecía la constitución de una sociedad mixta

con los ferrocarriles de propiedad británica. Pero la resistencia que provocó el anuncio

de esta medida en la opinión pública de nuestro país fue grande, y el gobierno

advirtió, tardíamente, los inconvenientes que podía aparejar el acuerdo. A más, el

propio secretario del Tesoro de Estados Unidos hizo saber al gobierno británico que el

tratado violaba los compromisos que Londres había asumido sobre la convertibilidad de la

libra. El Acuerdo Miranda-Eady, pues, se dejó silenciosamente sin efecto, y recién en

febrero de 1948 se llegaría a concretar un nuevo convenio. Pero el gobierno argentino

estaba empeñado en producir un hecho resonante que respaldara su vocación de autarquía

económica y, en febrero de 1947, anunció la compra de los ferrocarriles británicos,

operación gigantesca que se hizo efectiva un año más tarde, en marzo de 1948. Sin

embargo, ni antes ni después consiguió que Gran Bretaña desbloqueara las libras

acumuladas en Londres, que fueron empleándose en compras de diverso tipo, efectuadas,

desde luego, en el área de influencia de esta moneda; el precio de los ferrocarriles

nacionalizados (150 millones de libras) se pagó con las exportaciones argentinas al

imperio británico.

Mientras se iba definiendo, de uno u otro modo, la relación con Gran Bretaña, en Estados

Unidos crecían las presiones para apartar los últimos obstáculos que pudieran

entorpecer el incipiente mejoramiento de las vinculaciones con nuestro país. Messersmith

insistía en ello y los comerciantes, que deseaban intensificar los intercambios con el

mercado argentino, lo apoyaban. A mediados de 1947 el presidente Truman. en un gesto que

tenía escasos precedentes, llamó a la Casa Blanca al embajador argentino. Oscar

Ivannissevich, y departió cordialmente con él: faltaban dos meses para la reunión que,

con el objeto de establecer el sistema militar defensivo de América latina, se

realizaría en Río de Janeiro, y la diplomacia norteamericana no quería dejar de tener

la seguridad de la cooperación argentina. En dicho encuentro estuvo también presente el

secretario de Estado George Marshall, pero no Braden. Desairado por el nuevo giro de la

política de su país, el antiguo embajador en Buenos Aires renunció a su cargo de

encargado de Asuntos Latinoamericanos.

Fue, sin duda, el momento más alto de la

política internacional de Perón, halagado ahora por Washington, tenido de igual a igual

por los ingleses en sus negociaciones, y aclamado por el pueblo español en la persona de

Evita que, en el verano europeo de 1947, paseaba su belleza y su audacia por los países

del viejo continente, sin dejar indiferente ni a pueblos ni a gobernantes: este fue el

momento elegido para difundir su "Tercera Posición".

Cuando en agosto/septiembre de 1947 se reunió la Conferencia Interamericana en Río de

Janeiro, el canciller Bramuglia no enfrentó a la posición norteamericana ni presentó

obstáculos al proyecto, que sería aprobado como Tratado Interamericano de Asistencia

Recíproca (TIAR). Era la primera vez, en toda la historia del panamericanismo, que la

Argentina no formaba un bloque de resistencia ni saboteaba las decisiones inspiradas en la

política norteamericana; aunque es de señalar que esta vez tampoco insistieron los

diplomáticos de Washington en las unanimidades y los automatismos que, en ocasiones

anteriores, habían provocado las resistencias argentinas.

El discurso de la 'Tercera Posición"

En su libro La

Nueva Argentina (tomo I), el historiador Pedro Santos Martínez glosa así el discurso

pronunciado por Perón el 6 de julio de 1947: "... indicó cuál era la actitud

argentina en la encrucijada universal. 'Aspira -dijo- a contribuir con sus esfuerzos a

superar las dificultades creadas por el hombre; a concluir con las angustias de los

desposeídos'. Se refirió después a la situación laboral, política, económica y

cultural del país, y reiteró la voluntad de la Argentina y de América de contribuir a

la dignificación del hombre, cuyo gran problema es la paz internacional. Nuestra Nación

vive, desde su origen, los principios de la libertad (...) respetando la

autodeterminación de los pueblos (...). La paz internacional será posible cuando se haya

alcanzado y consolidado la paz interna en todas las naciones del mundo, basada en el libre

respeto a la voluntad de los pueblos. El mundo exige solidaridad y cooperación

económica. Por ello debemos reemplazar la miseria por la abundancia, y Argentina está

dispuesta a materializar su ayuda en los lineamientos de la concurrencia efectiva. La

política argentina ha sido, es, y será siempre pacífica y generosa. No pueden ser ya

factores de coexistencia en el mundo la miseria y la abundancia, la paz y la guerra.

Siempre estuvimos al lado de las naciones sacudidas por sufrimientos (...). Deseamos, otra

vez, volver a proclamar nuestra ayuda. Por eso mismo, quisimos hoy decirle al mundo que

nuestra contribución a la paz interna e internacional consiste además en que nuestros

recursos se suman a los planes mundiales de ayuda, para permitir la rehabilitación moral

y espiritual de Europa. En otro lugar enfatizó nuestro respeto y nuestra energía al

servicio de la paz. Invocando la protección del Altísimo, nuestra Constitución Nacional

y las memorias de nuestros héroes propuso unas líneas operativas generales que se

concretaban en los siguientes puntos:

1. Desarme espiritual de la humanidad.

2. Un plan de acción tendiente a la concreción material del ideal pacifista en lo

interno y lo externo. 3. Paz internacional sobre la base del abandono de ideologías

antagónicas, y la creación de una conciencia mundial de que el hombre está sobre los

sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable que se destruya a la humanidad en

holocausto de hegemonías de derecha o de izquierda.

4. Convencimiento de que la guerra no constituirá una solución para el mundo.

A continuación, en este análisis de la esencia doctrinaria de la teoría propugnada por

el líder del gobierno argentino, el autor destaca que "el mensaje fue"

traducido al portugués, francés, italiano y ruso, y enviado a los cancilleres americanos

y a la Santa Sede, juntamente con un 'proyecto de paz'. Se solicitaba, asimismo, la

adhesión y la voluntad de trabajar en favor de los anhelos expresados en el

Mensaje". El libro de Pedro Santos Martínez, forma parte de la colección

"Memorial de la Patria", Editorial La Bastilla, y fue publicado en Buenos Aires

en agosto de 1976. |

|

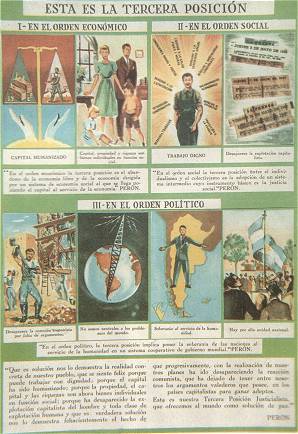

"En el orden político la tercera posición implica poner

la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de

gobierno mundial (...) Que es solución nos lo demuestra la realidad concreta de

nuestro pueblo, que se siente feliz porque puede trabajar con dignidad; porque la

propiedad, el capital y la riqueza son ahora bienes individuales en función social;

porque ha desaparecido la explotación capitalista del hombre y todo clase de explotación

humana y que es verdadera solución nos lo demuestra fehacientemente el hecho de que

progresivamente, con la realización de nuestros planes ha ido desapareciendo la reacción

comunista, que ha dejado de tener entre nosotros los argumentos valederos que posee, en

los países capitalistas para ganar adeptos. Esta es nuestra tercera posición

Justicialista que ofrecemos al mundo como solución de paz "

Horacio Walker (Chile), Joao Neves de Fontoura (Brasil),

Marshall, Acheson, Pedro Silvetti Arce (Bolivia) e Hipólito Jesús Paz (Argentina)

El ministro Bramuglia inaugura la Casa Argentina en Bogotá,

como parte de un plan de promoción argentina en Latinoamérica

Un margen de

autonomía

Fue la

"Tercera Posición" en la política internacional del país un simple mito que,

como tantos otros en la Argentina, persiste incólume a través de los años?

¿Representó, por el contrario, un camino inédito en el cual se sentaron las bases de

una política exterior identificada con los intereses nacionales? ¿O sólo significó la

continuación de una vieja tradición neutralista de la que nuestro país hizo gala, desde

fines del siglo XIX, como consecuencia de su peculiar inserción en la economía mundial,

donde el Atlántico asemejaba una especie de mar interior en la vinculación con Europa?

Elevar la "Tercera Posición" a la categoría de mito constituyó, tanto para

los apologistas como para los críticos acérrimos, un recurso fácil. Unos vieron en ella

la precursora del movimiento de no alineados, la piedra angular de una política

tercermundista que no se embanderaba con ningún imperialismo. A otros, en cambio, esa

misma absolutización les sirvió para someterla a una crítica demoledora, pues muchos

ejemplos concretos demostraban lo contrario. Pero ambas interpretaciones son, en realidad,

históricas, porque van más allá de la época, del contexto internacional y de los

propósitos que la guiaron.

Considerarla, por su parte, una mera continuación del neutralismo -expresado

especialmente en las guerras mundiales- que habría caracterizado a la diplomacia

argentina antes de la llegada de Perón, es olvidar la estructura de poder y la

constelación de intereses que conformaron, por lo general, esa diplomacia, modelada por

una ecuación comercial y política cuya base de sustentación fue la "relación

especial" con Gran Bretaña y Europa. Sin significar una ruptura total con los

esquemas de poder anteriores, las raíces políticas y sociales del peronismo eran

distintas, y empujaban en diferente dirección.

Queda, por último, saber si la "Tercera Posición" abrió un camino nuevo

dentro del marco histórico en el que tuvo que desarrollarse. En este sentido, Perón

visualizó con claridad el fenómeno principal de la posguerra: la existencia de un mundo

bipolar hegemonizado por dos grandes potencias: EE.UU. y la URSS. Su error de pronóstico

en cuanto al estallido de una tercera guerra mundial no le hizo equivocarse en otro

aspecto fundamental: el intento de practicar una política que permitiera ganar márgenes

de autonomía en un mundo signado por opciones irreductibles, aunque esa práctica acusara

debilidades o no tuviera el éxito esperado debido al tenaz acosamiento a que se vio

expuesta.

Sin abandonar la filiación con Occidente, sistema de valores a cuya pertenencia no se

renunciaba, la "Tercera Posición" significó, con todo, un cambio en la

ubicación internacional del país. Cambio que trascendió la retórica o el mero

oportunismo, y pasó a integrar así la base de una política exterior que delineó un

perfil nacional.

Mario Rapoport:

Licenciado en Economía Política (UBA) y doctor en Historia de la Universidad de París

I-Sorbona. Profesor asociado de Historia Económica Argentina en la Universidad de Buenos

Aires e investigador y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de

Belgrano. |

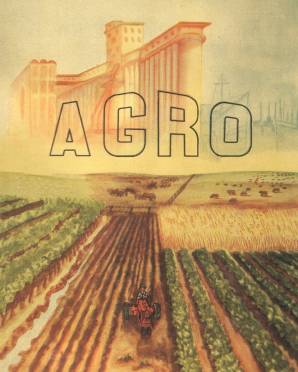

Aviso referido al agro publicado en el diario La Nación, bajo

el título "La Nación Argentina, justa, libre y soberana", donde se exaltaban

las realizaciones peronistas

El contraalmirante Segundo Storni (segundo desde la derecha)

junto a Mercedes Simone, y Sofía Bozán (de pié, sombrero blanco)

El anciano secretario de Estado norteamericano Cordell Hull

reprochó al régimen militar argentino por su falta de solidaridad

Historieta de "Cascabel": ante un desolado Tío Sam,

Perón parte el queso con un cosaco

(en el queso léese "Acuerdo Comercial"; al pié de la historieta: "

Al que madruga, Dios lo ayuda")

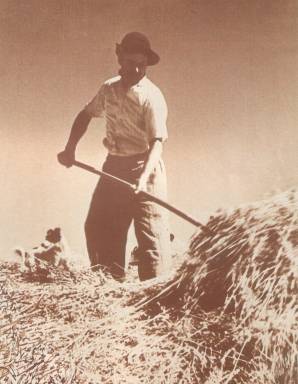

El trigo, una de las grandes riquezas nacionales de la época

El embajador Cantoni presenta sus credenciales ante Svernik, el

primero de la derecha es el secretario de la embajada, Leopoldo Bravo

Partida de Federico Cantoni (quinto desde la izquierda) hacia la

Unión Soviética en 1946

La Casa Blanca, sede del presidente de los Estados Unidos

1945, Braden (al centro) regresaba a Washington

(sigue) |