ALBERGUE WARNES

EL MONOBLOQUE QUE QUIERE VIVIR

Día a día, en los pisos semidestruidos del monobloque de Warnes y Chorroarín, 629 seres libran una sorda lucha contra la miseria: son "los condenados del albergue”

Un, dos, arriba Kid. .. hip, hip, derecha arriba y mata. Hip, hip, ya viene el campeón, un, dos, arriba y maté...

La primera piedra le pegó en la espalda. “El Loco” no le dio importancia. Siguió dando saltitos, hablando consigo mismo, autoestimulándose como lo habría hecho su público en el Luna Park, tirando trompadas al aire. .. Su nariz aplastada y la cabeza hecha una careta denunciaban los golpes recibidos en su vida de boxeador profesional de segunda categoría. Esos golpes que lo sumieron en una locura sin fronteras y que ahora le impedían entender las bromas sanguinarias de los chicos del barrio. Cuando ellos se cansaron de jugar con él, de tirarle piedras, “El Loco” hizo sombras contra el murallón gris del albergue Warnes mientras las paredes rebotaban sus palabras, en un diálogo sordo, tremendo: "Arriba Kid, un, dos, arriba y matá. .."

La noche lo encontró dando saltitos, y la madrugada, tirado sin vida sobre la calle Warnes, esquina Chorroarín. En su cuartito del albergue una foto del diario “Crítica” que reproducía alguno de sus combates, moría también roída por la humedad y la mugre.

“Yo lo conocía al ‘Loco’. Era bueno. Nos corría por todo el albergue pero nunca le pegó a nadie. No sé por qué lo mataron”. El chico que habla tiene 16 años. A esa edad, vivir en el albergue Warnes supone saber por qué se vive y se muere, contra quién se pelea en la vida y cuáles son las armas para matar mejor. Porque las mil ventanas de este hospital que nunca se terminó de construir son mil ojos gigantescos por donde entró toda la miseria que pueden albergar los hombres. Una miseria que se fue acumulando en sus 10 años de historia y que hoy transita por los corredores siniestros como una vecina más. Ni aceptada ni repudiada. Una vecina que está allí, simplemente, para marcarle a los habitantes de Buenos Aires un modo de vida. O, mejor dicho, cómo puede deformarse la vida.

EL AÑO NUEVO Y LA MUERTE

El año huevo de 1957 marca el comienzo de la sórdida historia de delincuencia, prostitución y hacinamiento que registran los archivos policiales en el expediente irónicamente titulado “Refugio Warnes”. En el barullo de las celebraciones, algunos pudieron oír el grito. Otros, los más, optaron por “no saber nada.”

—¡A vos lo que te hace falta es esto!

Los tres tiros, rompieron la alegría de la noche en la que 4.000 seres brindaban por un año nuevo mejor. Pero nadie se acercó al lugar de los estampidos. Allí, un chico de 16 años lloraba sobre el cadáver caliente de su hermano. Hoy ya tiene 26 años y cara de viejo. Sin pestañear cuenta la historia: “A mi hermano lo mató el agente Francisco Sarmiento. Pero los tres tiros de su 45 eran para otro. Para el Checho Tapia.

Los confundieron porque estábamos a oscuras...”

¿Así es la historia? ¿Se ajusta a la realidad? ¿Qué importa? Ni por casualidad esta historia es más dramática que otras. El chico lo sabe. Sabe cuántos cadáveres de recién nacidos fueron quemados en los fosos de los ascensores. Sabe que si no fuera por una vieja solitaria que lo crió, él mismo habría sido incinerado vivo. Allí, la palabra piedad no se conoce.

UN ESQUELETO DE CEMENTO

¿Cómo empezó todo? De los actúa les 629 habitantes del refugio, ninguno quiere acordarse. Les resulta penoso retrotraerse al año 1955, cuando las llamas destruyeron sus casitas de barro y latas, en la villa miseria de Saavedra. Les resulta penoso recordar cómo fueron transportados hasta el albergue Warnes, habilitado entonces como refugio de emergencia. En esa época eran 4000. Después fueron sumándose más familias que, como hormigas, iban metiéndose subrepticiamente en los agujeros del monstruoso “esqueleto”

que formaba el hospital semiconstruido. Las grandes inundaciones de 1958 y 1959 llevaron aún más huéspedes, desalojados del Balneario Norte y del autódromo municipal. Después vinieron los censos. Y las razzias. Cayeron delincuentes, obreros y empleados, indiscriminadamente. Las familias comenzaron a “emigrar” a otras villas. En julio de 1959 había 2100 personas censadas y 900 en tránsito. Matrimonios legales, concubinatos, madres solteras, argentinos, españoles, bolivianos, chilenos y hasta norteamericanos formaban una población homogénea, todos atados a la vecina común: la miseria.

Mientras la crónica policial se esmeraba en definir al refugio como una escuela de corrupción permanente, la “villa miseria en propiedad horizontal” comenzó a expandirse. Se establecieron prostíbulos clandestinos y llegó a funcionar una “boite”. También se abrieron almacenes, tiendas y comercios de artículos para el hogar. Una mañana se instaló una escuelita. Pero a los pocos días suspendió sus clases. El clima de agresión barrió con las esperanzas de los maestros y también con la de algunos padres.

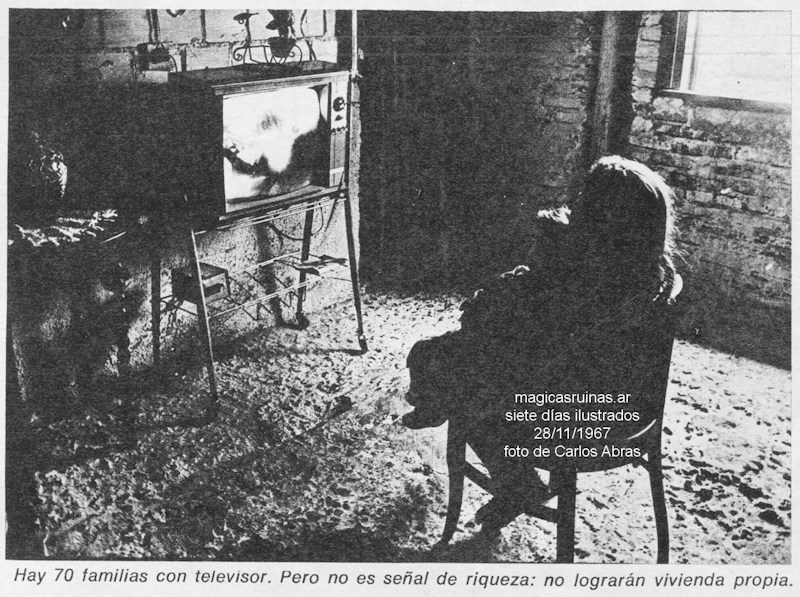

EL GALLITO BLANCO

Hoy las cosas no cambiaron. Hay menos habitantes, es cierto, pero el albergue sigue igual. En su mayoría los moradores son jornaleros, pintores, albañiles y, algunos, empleados municipales. De las 130 familias constituidas que hay, 120 tienen su matrimonio legalizado. Además, de los 9 pisos que tiene el edificio hay sólo 4 habitados. En las habitaciones pueden contarse hasta 70 televisores, quince heladeras y dos lavarropas.

Pero todo es viscoso y gris. Los ascensores herrumbrados y las vigas oxidadas, el cemento que traspira humedad sin pausa y el olor a estiércol, se filtran por la piel y los huesos de la gente. No hay luz porque todas las lamparitas están rotas y no las repone nadie.

Subir las escaleras es una proeza. Chorrean agua, residuos, mugre. De pronto, en la negrura de uno de los corredores, salta una sombra. Una sombra blanca. Atrás, una viejita trata de atraparla. Para lograrlo, intenta la persuasión.

—Vení, vení...

Se oye un cacareo agudo, penetrante. La abuela Casilda se ríe y muestra las encías negras. Entra en su pieza y sube las cortinas para que se pueda ver a un gallito blanco encaramado ahora sobre un ropero. Sus ojitos parecen burlarse de la vieja.

—Una vive tan sola —dice la abuela Casilda como "disculpándose por la presencia del gallito. Y sigue hablando, con las palabras entrecortadas por gruesas lágrimas que se le escapan de los ojos: —No tengo nada hoy. ¿Sabe de quién es esa cama, al lado de la mía? De mi madre. Murió hace un año y quiero conservarla...” El gallo blanco cantó. Como si supiera que le estaba haciendo compañía a la vieja.

Una docena de chicos se agrupó alrededor de la abuela Casilda. Querían que les hicieran fotos. Pero al primer fogonazo se oyó un grito: “¡Oiga! Vaya a sacar fotos a... Era un chico de 18 años. Después explicó: “Soy empleado; si en el trabajo saben que vivo aquí me echan.’’

Como un colmenar invadido, el refugio Warnes se agita. La gente tiene ganas de hablar. De contar su historia. Y también la de sus vecinos: “No pregunten en aquel cuarto. Son capaces de matarlos. Hace años que viven juntos. Tuvieron un hijo y se les murió. Todos viven en la misma pieza. La piba mayor es hija del primer matrimonio de la madre y así, joven como la ve, ya tuvo familia. . . ¡con su padrastro! Ella trabaja de noche y él la va a buscar siempre a la parada del colectivo. Entran a la pieza abrazados, como dos enamorados. . ." La historia, sórdida, se cuela por entre las hendijas de un tabique, se pierde, como tantas otras, en el pestilente olor de los corredores.

En el refugio hay miles de casos como ése. Algunos son tristes. Otros decididamente detestables. “La madre de mi amiga es una entregadora. Un día yo fui hasta su pieza y ella (la madre) estaba con un hombre. Mi amiga no decía nada. Yo la miraba y quería preguntarle por qué estaba tan muda, pero tuve miedo. Entonces el hombre se acercó y me tocó una pierna. Se reía. La madre de mi amiga me dijo que si me quedaba con ellas me daban mil pesos. A mí me dio asco todo eso y salí corriendo”. La que habla es una niña de 15 años. ¿Su nombre? “Si alguien sabe lo que dije, me matan”. Su nombre lo tiene que callar como, seguramente, deberá silenciar otras atrocidades que conoce. Porque vivir en Warnes es como estar en un campo de concentración, donde las palabras de más se penan con la muerte. Aún hoy. En 1967. En plena ciudad de Buenos Aires.

LOS 12 HIJOS DE EDMUNDA

“Me llamo Edmunda Inés Leyes de Vera... y qué”. Su exclamación fue

una manera de dar la mano, de saludar. De demostrar que era alguien, una mujer como otras aunque viva en el albergue Warnes. Pero no es cierto. No es una mujer como otras, no tiene lo que tienen otras mujeres, no ha vivido lo que vivieron otras mujeres. Quizá sí, sufrió más, luchó más, fue castigada más. "Estoy casada por segunda vez. Tengo 12 hijos. Me quedé viuda a los 33 años, cuando tenía 9 criaturas. Mi marido falleció de cáncer al pulmón. Soy de Corrientes. Me volví a casar con un hombre con el que tuve 3 hijos más." Dura la vida, duro el corazón. Y así lo tiene Edmunda. Endurecido. Porque si no, es imposible explicarse cómo soportó su otra tragedia: “Mi actual marido era albañil. Hace dos años se accidentó en un derrumbe de obra. Ahora no sirve para nada. Hace algunas changuitas pero con eso no podemos vivir. Yo estoy recién operada. Hace un mes me sacaron la vesícula. Tengo una patrona que me va a pagar por mes. Entonces va a ser otra vida. Nos entrarán cerca de 30 mil pesos y como tengo un hijo preso, somos menos para comer. ..” Habla y cada palabra que pronuncia es un latigazo para los “extranjeros” que se animan a pisar el albergue Warnes. Por eso, uno se tiene que conformar con el principio, con el saludo de Edmunda. Se llama Edmunda Inés Leyes de Vera. Y qué. ¿Qué objetivos de vida pueden tener sus 12 hijos? ¿Qué horizonte pueden querer alcanzar? ¿Qué será de esta mujer y su hombre, acabados a los treinta y tantos años? ¿Qué. . . ?

—¡Asesinos, nos dicen asesinos!

Es otra mujer la que grita. Hace dos semanas, con motivo de una razzia policial, un diario publicó una foto suya saliendo del refugio acompañada por un agente de policía. En el epígrafe de la foto se la acusaba de ejercer la prostitución. Era un "invento”. Simplemente iba a la carnicería y no podía salir sin compañía policial. Por eso su rabia, sus gritos. “Los que vivimos en el albergue estamos condenados a que nos traten como ladrones, como asesinos o —a las mujeres— como prostitutas”, afirma el hombre de la habitación 38, justificando los gritos de la mujer. Los periodistas, desde entonces, son mal recibidos. Seres marginados de la sociedad, los 629 habitantes del refugio Warnes no saben ni quieren perdonar su condición de perseguidos.

Pero en la sordidez de los pasillos de Warnes se respira también otro aire. El aire de la lucha, de la esperanza por cambiar esas paredes húmedas y trasformarlas en protectoras. Porque esos 629 seres que viven rumiando sufrimientos, que están cercados por la miseria, que se codean con la delincuencia y con la promiscuidad, aún tienen armas para luchar. Raleado como nunca, el albergue no presenta hoy problemas graves a las autoridades policiales. De todos sus habitantes, sólo 5 familias no mandan sus hijos a la escuela. Y, lo fundamental, en la Municipalidad de Buenos Aires se halla en estudio un plan para resolver los más graves problemas de sus habitantes. "No todavía, pero sí dentro de algunos meses podré decir que el albergue Warnes tendrá otro destino que el de refugiar a ‘los sin vivienda’ ” afirmó el intendente municipal, coronel Manuel Iricibar. Tal vez, algún día no muy lejano, el refugio de pistoleros de hace una década, el refugio de la gente pobre de hoy, pueda llegar a ser lo que se había previsto: un hospital modelo para niños y lactantes. Sus paredes dejarán entonces de guardar miseria y dramas y se convertirán para siempre en refugio de la esperanza.

Texto de: ELSA JASCALEVICH Fotos de: CARLOS ABRAS

Revista Siete Días Ilustrados

28/11/1967

EL MONOBLOQUE QUE QUIERE VIVIR

Día a día, en los pisos semidestruidos del monobloque de Warnes y Chorroarín, 629 seres libran una sorda lucha contra la miseria: son "los condenados del albergue”

Un, dos, arriba Kid. .. hip, hip, derecha arriba y mata. Hip, hip, ya viene el campeón, un, dos, arriba y maté...

La primera piedra le pegó en la espalda. “El Loco” no le dio importancia. Siguió dando saltitos, hablando consigo mismo, autoestimulándose como lo habría hecho su público en el Luna Park, tirando trompadas al aire. .. Su nariz aplastada y la cabeza hecha una careta denunciaban los golpes recibidos en su vida de boxeador profesional de segunda categoría. Esos golpes que lo sumieron en una locura sin fronteras y que ahora le impedían entender las bromas sanguinarias de los chicos del barrio. Cuando ellos se cansaron de jugar con él, de tirarle piedras, “El Loco” hizo sombras contra el murallón gris del albergue Warnes mientras las paredes rebotaban sus palabras, en un diálogo sordo, tremendo: "Arriba Kid, un, dos, arriba y matá. .."

La noche lo encontró dando saltitos, y la madrugada, tirado sin vida sobre la calle Warnes, esquina Chorroarín. En su cuartito del albergue una foto del diario “Crítica” que reproducía alguno de sus combates, moría también roída por la humedad y la mugre.

“Yo lo conocía al ‘Loco’. Era bueno. Nos corría por todo el albergue pero nunca le pegó a nadie. No sé por qué lo mataron”. El chico que habla tiene 16 años. A esa edad, vivir en el albergue Warnes supone saber por qué se vive y se muere, contra quién se pelea en la vida y cuáles son las armas para matar mejor. Porque las mil ventanas de este hospital que nunca se terminó de construir son mil ojos gigantescos por donde entró toda la miseria que pueden albergar los hombres. Una miseria que se fue acumulando en sus 10 años de historia y que hoy transita por los corredores siniestros como una vecina más. Ni aceptada ni repudiada. Una vecina que está allí, simplemente, para marcarle a los habitantes de Buenos Aires un modo de vida. O, mejor dicho, cómo puede deformarse la vida.

EL AÑO NUEVO Y LA MUERTE

El año huevo de 1957 marca el comienzo de la sórdida historia de delincuencia, prostitución y hacinamiento que registran los archivos policiales en el expediente irónicamente titulado “Refugio Warnes”. En el barullo de las celebraciones, algunos pudieron oír el grito. Otros, los más, optaron por “no saber nada.”

—¡A vos lo que te hace falta es esto!

Los tres tiros, rompieron la alegría de la noche en la que 4.000 seres brindaban por un año nuevo mejor. Pero nadie se acercó al lugar de los estampidos. Allí, un chico de 16 años lloraba sobre el cadáver caliente de su hermano. Hoy ya tiene 26 años y cara de viejo. Sin pestañear cuenta la historia: “A mi hermano lo mató el agente Francisco Sarmiento. Pero los tres tiros de su 45 eran para otro. Para el Checho Tapia.

Los confundieron porque estábamos a oscuras...”

¿Así es la historia? ¿Se ajusta a la realidad? ¿Qué importa? Ni por casualidad esta historia es más dramática que otras. El chico lo sabe. Sabe cuántos cadáveres de recién nacidos fueron quemados en los fosos de los ascensores. Sabe que si no fuera por una vieja solitaria que lo crió, él mismo habría sido incinerado vivo. Allí, la palabra piedad no se conoce.

UN ESQUELETO DE CEMENTO

¿Cómo empezó todo? De los actúa les 629 habitantes del refugio, ninguno quiere acordarse. Les resulta penoso retrotraerse al año 1955, cuando las llamas destruyeron sus casitas de barro y latas, en la villa miseria de Saavedra. Les resulta penoso recordar cómo fueron transportados hasta el albergue Warnes, habilitado entonces como refugio de emergencia. En esa época eran 4000. Después fueron sumándose más familias que, como hormigas, iban metiéndose subrepticiamente en los agujeros del monstruoso “esqueleto”

que formaba el hospital semiconstruido. Las grandes inundaciones de 1958 y 1959 llevaron aún más huéspedes, desalojados del Balneario Norte y del autódromo municipal. Después vinieron los censos. Y las razzias. Cayeron delincuentes, obreros y empleados, indiscriminadamente. Las familias comenzaron a “emigrar” a otras villas. En julio de 1959 había 2100 personas censadas y 900 en tránsito. Matrimonios legales, concubinatos, madres solteras, argentinos, españoles, bolivianos, chilenos y hasta norteamericanos formaban una población homogénea, todos atados a la vecina común: la miseria.

Mientras la crónica policial se esmeraba en definir al refugio como una escuela de corrupción permanente, la “villa miseria en propiedad horizontal” comenzó a expandirse. Se establecieron prostíbulos clandestinos y llegó a funcionar una “boite”. También se abrieron almacenes, tiendas y comercios de artículos para el hogar. Una mañana se instaló una escuelita. Pero a los pocos días suspendió sus clases. El clima de agresión barrió con las esperanzas de los maestros y también con la de algunos padres.

EL GALLITO BLANCO

Hoy las cosas no cambiaron. Hay menos habitantes, es cierto, pero el albergue sigue igual. En su mayoría los moradores son jornaleros, pintores, albañiles y, algunos, empleados municipales. De las 130 familias constituidas que hay, 120 tienen su matrimonio legalizado. Además, de los 9 pisos que tiene el edificio hay sólo 4 habitados. En las habitaciones pueden contarse hasta 70 televisores, quince heladeras y dos lavarropas.

Pero todo es viscoso y gris. Los ascensores herrumbrados y las vigas oxidadas, el cemento que traspira humedad sin pausa y el olor a estiércol, se filtran por la piel y los huesos de la gente. No hay luz porque todas las lamparitas están rotas y no las repone nadie.

Subir las escaleras es una proeza. Chorrean agua, residuos, mugre. De pronto, en la negrura de uno de los corredores, salta una sombra. Una sombra blanca. Atrás, una viejita trata de atraparla. Para lograrlo, intenta la persuasión.

—Vení, vení...

Se oye un cacareo agudo, penetrante. La abuela Casilda se ríe y muestra las encías negras. Entra en su pieza y sube las cortinas para que se pueda ver a un gallito blanco encaramado ahora sobre un ropero. Sus ojitos parecen burlarse de la vieja.

—Una vive tan sola —dice la abuela Casilda como "disculpándose por la presencia del gallito. Y sigue hablando, con las palabras entrecortadas por gruesas lágrimas que se le escapan de los ojos: —No tengo nada hoy. ¿Sabe de quién es esa cama, al lado de la mía? De mi madre. Murió hace un año y quiero conservarla...” El gallo blanco cantó. Como si supiera que le estaba haciendo compañía a la vieja.

Una docena de chicos se agrupó alrededor de la abuela Casilda. Querían que les hicieran fotos. Pero al primer fogonazo se oyó un grito: “¡Oiga! Vaya a sacar fotos a... Era un chico de 18 años. Después explicó: “Soy empleado; si en el trabajo saben que vivo aquí me echan.’’

Como un colmenar invadido, el refugio Warnes se agita. La gente tiene ganas de hablar. De contar su historia. Y también la de sus vecinos: “No pregunten en aquel cuarto. Son capaces de matarlos. Hace años que viven juntos. Tuvieron un hijo y se les murió. Todos viven en la misma pieza. La piba mayor es hija del primer matrimonio de la madre y así, joven como la ve, ya tuvo familia. . . ¡con su padrastro! Ella trabaja de noche y él la va a buscar siempre a la parada del colectivo. Entran a la pieza abrazados, como dos enamorados. . ." La historia, sórdida, se cuela por entre las hendijas de un tabique, se pierde, como tantas otras, en el pestilente olor de los corredores.

En el refugio hay miles de casos como ése. Algunos son tristes. Otros decididamente detestables. “La madre de mi amiga es una entregadora. Un día yo fui hasta su pieza y ella (la madre) estaba con un hombre. Mi amiga no decía nada. Yo la miraba y quería preguntarle por qué estaba tan muda, pero tuve miedo. Entonces el hombre se acercó y me tocó una pierna. Se reía. La madre de mi amiga me dijo que si me quedaba con ellas me daban mil pesos. A mí me dio asco todo eso y salí corriendo”. La que habla es una niña de 15 años. ¿Su nombre? “Si alguien sabe lo que dije, me matan”. Su nombre lo tiene que callar como, seguramente, deberá silenciar otras atrocidades que conoce. Porque vivir en Warnes es como estar en un campo de concentración, donde las palabras de más se penan con la muerte. Aún hoy. En 1967. En plena ciudad de Buenos Aires.

LOS 12 HIJOS DE EDMUNDA

“Me llamo Edmunda Inés Leyes de Vera... y qué”. Su exclamación fue

una manera de dar la mano, de saludar. De demostrar que era alguien, una mujer como otras aunque viva en el albergue Warnes. Pero no es cierto. No es una mujer como otras, no tiene lo que tienen otras mujeres, no ha vivido lo que vivieron otras mujeres. Quizá sí, sufrió más, luchó más, fue castigada más. "Estoy casada por segunda vez. Tengo 12 hijos. Me quedé viuda a los 33 años, cuando tenía 9 criaturas. Mi marido falleció de cáncer al pulmón. Soy de Corrientes. Me volví a casar con un hombre con el que tuve 3 hijos más." Dura la vida, duro el corazón. Y así lo tiene Edmunda. Endurecido. Porque si no, es imposible explicarse cómo soportó su otra tragedia: “Mi actual marido era albañil. Hace dos años se accidentó en un derrumbe de obra. Ahora no sirve para nada. Hace algunas changuitas pero con eso no podemos vivir. Yo estoy recién operada. Hace un mes me sacaron la vesícula. Tengo una patrona que me va a pagar por mes. Entonces va a ser otra vida. Nos entrarán cerca de 30 mil pesos y como tengo un hijo preso, somos menos para comer. ..” Habla y cada palabra que pronuncia es un latigazo para los “extranjeros” que se animan a pisar el albergue Warnes. Por eso, uno se tiene que conformar con el principio, con el saludo de Edmunda. Se llama Edmunda Inés Leyes de Vera. Y qué. ¿Qué objetivos de vida pueden tener sus 12 hijos? ¿Qué horizonte pueden querer alcanzar? ¿Qué será de esta mujer y su hombre, acabados a los treinta y tantos años? ¿Qué. . . ?

—¡Asesinos, nos dicen asesinos!

Es otra mujer la que grita. Hace dos semanas, con motivo de una razzia policial, un diario publicó una foto suya saliendo del refugio acompañada por un agente de policía. En el epígrafe de la foto se la acusaba de ejercer la prostitución. Era un "invento”. Simplemente iba a la carnicería y no podía salir sin compañía policial. Por eso su rabia, sus gritos. “Los que vivimos en el albergue estamos condenados a que nos traten como ladrones, como asesinos o —a las mujeres— como prostitutas”, afirma el hombre de la habitación 38, justificando los gritos de la mujer. Los periodistas, desde entonces, son mal recibidos. Seres marginados de la sociedad, los 629 habitantes del refugio Warnes no saben ni quieren perdonar su condición de perseguidos.

Pero en la sordidez de los pasillos de Warnes se respira también otro aire. El aire de la lucha, de la esperanza por cambiar esas paredes húmedas y trasformarlas en protectoras. Porque esos 629 seres que viven rumiando sufrimientos, que están cercados por la miseria, que se codean con la delincuencia y con la promiscuidad, aún tienen armas para luchar. Raleado como nunca, el albergue no presenta hoy problemas graves a las autoridades policiales. De todos sus habitantes, sólo 5 familias no mandan sus hijos a la escuela. Y, lo fundamental, en la Municipalidad de Buenos Aires se halla en estudio un plan para resolver los más graves problemas de sus habitantes. "No todavía, pero sí dentro de algunos meses podré decir que el albergue Warnes tendrá otro destino que el de refugiar a ‘los sin vivienda’ ” afirmó el intendente municipal, coronel Manuel Iricibar. Tal vez, algún día no muy lejano, el refugio de pistoleros de hace una década, el refugio de la gente pobre de hoy, pueda llegar a ser lo que se había previsto: un hospital modelo para niños y lactantes. Sus paredes dejarán entonces de guardar miseria y dramas y se convertirán para siempre en refugio de la esperanza.

Texto de: ELSA JASCALEVICH Fotos de: CARLOS ABRAS

Revista Siete Días Ilustrados

28/11/1967