CANTINAS DE LA BOCA

AGNOLOTTI

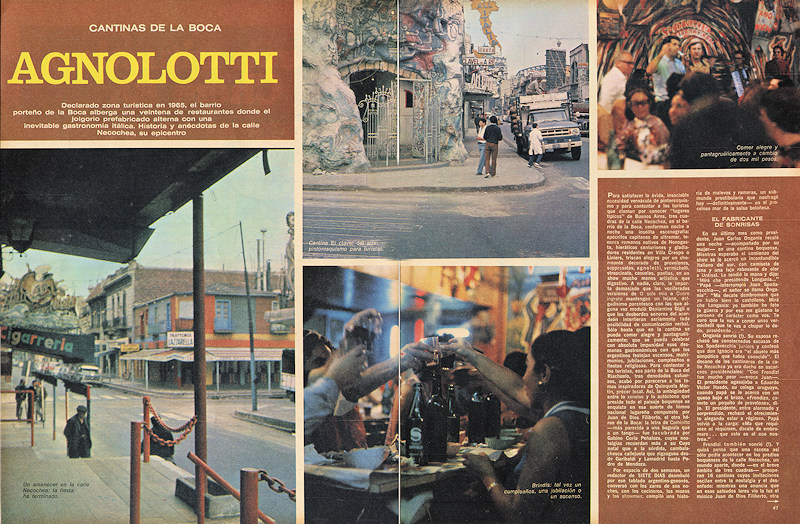

Declarado zona turística en 1965, el barrio porteño de la Boca alberga una veintena de restaurantes donde el jolgorio prefabricado alterna con una inevitable gastronomía itálica. Historia y anécdotas de la calle Necochea, su epicentro

Para satisfacer la ávida, insaciable necesidad vernácula de pintoresquismo y para contentar a los turistas que claman por conocer “lugares típicos” de Buenos Aires, tres cuadras de la calle Necochea, en el barrio de la Boca, conforman noche a noche una insólita escenografía: apócrifos capitanes de ultramar, tenores romanos nativos de Nonogasta, hieráticos centuriones y gladiadores residentes en Villa Crespo o Liniers, triscan alegres por un chorreante decorado de provolones, soppresatas, agnololti, vermichelli, strascinate, cazuelas, paellas, en un show mucho menos artístico que digestivo. A nadie, claro, le importa demasiado que las vociferadas versiones de O sole mio o Cuore ingrato mantengan un lejano, delgadísimo parentesco con las que alguna vez moduló Beniamino Gigli o que los desbordes sonoros del acordeón interfieran seriamente toda posibilidad de comunicación verbal. Sólo basta que en la cantina se pueda comer alegre y pantagruélicamente; que se pueda celebrar con absoluta impunidad esos desmanes gastronómicos con que los argentinos festejan ascensos, matrimonios, jubilaciones, cumpleaños o fiestas religiosas. Para contentar a los turistas, esa parte de la Boca del Riachuelo, tras denodados esfuerzos, acabó por parecerse a los temas inspiradores de Quinquela Martín, prócer local. Así, la ambigüedad entre lo xeneise y lo autóctono que preside todo el paisaje boquense se enquista en esa suerte de himno nacional lugareño compuesto por Juan de Dios Filiberto, el otro héroe de la Boca: la letra de Caminito —más parecida a una baguala que a un tango— fue lucubrada por Gabino Coria Peñaloza, cuyas nostalgias recuerdan más a su Cuyo natal que a la sórdida, cambalachesca callejuela que zigzaguea desde Garibaldi y Lamadrid hasta Pedro de Mendoza.

Por espacio de dos semanas, un redactor de SIETE DIAS deambuló por ese tablado argentino-genovés, conversó con los zares de sus noches, con los cocineros, los mozos y los showmen; compiló una historia de malevos y rameras, un submundo prostibulario que naufragó hoy —definitivamente— en el proceloso mar de la salsa boloñesa.

EL FABRICANTE DE SONRISAS

En su último mes como presidente, Juan Carlos Onganía recaló una noche —acompañado por su mujer— en una cantina boquense. Mientras esperaba el comienzo del show se le acercó un inconfundible italiano del sur, con camiseta de lana y una faja rebosante de olor a Untisal. Le tendió la mano y dijo: “Mirá che presidendo Longanía...” “Papá —interrumpió Juan Spadavecchia—, el señor se llama Onganía”. “Ma decate dembromare que yo hablo bien lo castellano. Mirá che Longanía: yo también ho fato la guerra y por eso me gústano la persona de carácter como vos. Te curo que te vas a comer unos vermichelli que te vas a chupar lo dedo, presidendo ...”

Onganía sonrió (!). Su esposa rechazó las consternadas excusas de los Spadavecchia juniors y confesó que don Ignacio era “el abuelo más simpático que había conocido”. El decano de los cantineros de la calle Necochea ya era ducho en escarceos presidenciales: “Con Frondizi fue mucho peor —evoca Juan—. El presidente agasajaba a Eduardo Víctor Haedo, su colega uruguayo, cuando papá se le acercó con un queso bajo el brazo. «Frondizo, comete un poquito de provolone», dijo. El presidente, entre alarmado y sorprendido, rechazó el ofrecimiento alegando estar a régimen. Papá volvió a la carga: «Ma que réquimen ni réquimen, decate de embromare ... que esto es al uso nostro».”

Frondizi también sonrió (!). Y quizá pensó que una escena así sólo podía acontecer en los predios boquenses de la calle Necochea, un mundo aparte, donde —en el breve ámbito de tres cuadras— prosperan 16 cantinas cuyas invitaciones oscilan entre la nostalgia y el desenfado: mientras una anuncia que en esos salsudos lares vio la luz el músico Juan de Dios Filiberto otra trata de captar a la concurrencia con proposiciones demagógicas: “Adelante. Esta es la única cantina donde los mozos se bañan’’.

Ese tono festivo, confianzudo, forma parte del entrenamiento de los mozos boquenses. Oscar Paino (47, mozo en La Gaviota, antes en los almuerzos de Mirtha Legrand) accede a exhibir alguna muestra de su sense of humour. “Si usted, por ejemplo, me pide una coca, yo le respondo: ‘Oiga . .. ¿Coca cola o co-ca-ína?’ Usted se ríe y ya está conmigo”, se ufana el gastronómico, quien intuye que “servir en la Boca no es lo mismo que servir en el Plaza Hotel. Aquí no se puede estar nunca serio; aunque a veces, claro, fingimos mucho. Eso sí, hay buenas propinas. Algunos sacan hasta 60 ó 70 mil mensuales”.

Claro que estos rudos oficiantes de las relaciones públicas tienen que enfrentar a veces tareas ciclópeas: entre otras, la de sacar a bailar a señoritas que se aburren o limpiar la filmadora de alguna añeja mistress de Denver a New Jersey, embadurnada por algún macarrón alie vóngole. En otros lugares los mismos gastronómicos animan los números musicales: es el caso de tres de los mozos de La cueva de Zingarella quienes —entre recanati y filetto— desgranan versiones más bien mortales de inmortales melodías.

Este connubio entre musas y salsas alcanza su máximo delirio cuando un redoble de batería anuncia el comienzo del show romano en Spadavecchia: es el momento en que Jorge Brahamian, 30, irrumpe tocado con casco, escudo, coraza y una espada de plástico con la que arranca frenéticos chillidos de señoras, cuyas manos resultan insuficientes para proteger sus abundantes derrieres. Luego de mantener algunos desopilantes esquicios con un obeso Nerón y una inefable Cleopatra (animada por Osvaldo Valente, 42) Brahamian se confió a SIETE DIAS: “Qué quiere que le diga. A mí esto me encanta. No hay nada que me guste más que divertir a la gente. Nosotros hacemos bailar a todo el mundo. La semana pasada hice bailar como locas a unas monjas brasileñas”. Inesperado propulsor del aggiornamento, Brahamian —devoto espiritista— aspira también a reeditar el milagro de Lázaro: “Hasta a un paralítico haría bailar, sí, señor”, supone el histrión, quien —a la manera de Orlando Marconi y Alberto Olmedo— intentará batir un record de permanencia como mozo de cantina: un tour de force de 72 horas cuyos beneficios irán al Hospital de Niños y a la Escuela Científica Basilio.

EL MALEVAJE EXTRAÑADO...

Nada parecido a este jolgorio finisemanal existía en la zona en las últimas décadas del siglo pasado, cuando los primeros inmigrantes genoveses y portugueses comenzaron a erigir sus rudimentarias viviendas. Los predios fiscales, ganados al río, estuvieron a punto de perder la soberanía nacional cuando, hacia 1917, un grupo de entusiastas genoveses decidió proclamar la República de Italia (No confundir con la república de la Boca). Ya habían nombrado un presidente, cuyo mandato no alcanzó a llegar al segundo día: estaban congregados en la plaza, enarbolando banderas italianas y gritando “Viva la Italia chica” cuando se desplomó sobre ellos el Escuadrón de Seguridad y propinó a los secesionistas una paliza memorable.

Vecinos antiguos como Octaviano Torre (61, dueño del bar El Marítimo y nacido al 1100 de Necochea) recuerdan que la calle recibía antiguamente el nombre de Camino Nuevo: a la vera de esa ruta, sobre pilotes, para evitar las frecuentes inundaciones, crecieron las casas. Claro que el mayor enemigo de las primitivas construcciones de madera no era el agua sino el fuego, que devoraba manzanas enteras. Recién después de 1920 se levantaron edificios de material, a los que los ahorrativos italianos agregaban poco a poco nuevas piezas para ser rentadas; así nacieron los conventillos, que aún perduran: uno gigantesco, con más de 60 piezas, se yergue al 1100 de Necochea. Su nombre es un homenaje al federalismo o al ecumenismo geográfico de sus moradores: se llama Las catorce provincias. Torre se complace en evocar la perdida familiaridad del barrio, los tiempos en que “pasaban los vendedores de pescado con los canastos: vendían mejillones crudos con el limón en la mano. También venía gente del centro a comer sandía. Era un barrio muy alegre. Se decía que en la Boca pasaba esto y aquello, pero no era cierto. En la Boca nunca pasaba nada. De vez en cuando alguna puñalada, pero nada más”.

Desde tiempos inmemoriales, la Boca estuvo destinada a satisfacer apetitos: claro que los apetitos que en ella encontraban satisfacción no estaban vinculados* como los de hoy, al tracto digestivo, sino que —como lo expresa una ley no escrita— siempre los precedían. “Mire, yo calculo que si en la Boca había 1.000 casas, 200 eran prostíbulos. Aquí sobre Necochea, en las diez cuadras que van desde Pedro de Mendoza a Pilcomayo, había por lo menos quince. Hacia el año 10, mi viejo contaba que en el Farol Colorado —uno de los más célebres, con más de 40 mujeres— hasta pasaban cine. También estaban los chistaderos, que eran cigarrerías atendidas por mujeres que chistaban a los paseantes”, refirió Torre.

Otro viejo vecino, Antonio Trattori, 70, conocido como San Michele por ser devoto de ese santo, acompañó a SIETE DIAS en un relevamiento prostibulario de carácter evocativo: “Aquí, con todo respeto, donde está la verdulería del paisano mío Gennaro Pascuali, había uno. Aquí, con el respeto que me merecen los Spadavecchia, otro. Al lado, donde está II Piccolo Navio, otro más.. . ¿Sigo, signore?”, memora San Michele antes de sumergir su evocación en los nombres de las más prestigiosas rameras de su tiempo: “La franchesa, la vigilanta, Irma, la siciliana”.

Pictórica de cafetines y lecherías —la vieja calle Necochea rescata algunos nombres célebres: Gardel cantó por la zona— tales como el Roma, el Pescadito, el Boston, el Charleston y los llamados cafés turcos, una prueba del exótico internacionalismo boquense: allí se fumaban narguilés, en el más refinado estilo oriental.

La notable concentración de burdeles y una curiosa, virtual extraterritorialidad política que ponía a los malandras a salvo de la ley, hicieron de la Boca una zona de alta densidad crapulosa: menudeaban los tiroteos entre las bandas rivales de Dock Sud y Avellaneda

y célebres hampones como Ruggierito y el Gallego Julio eran habitués permanentes. Una leyenda insiste en aseverar que a Luis Angel Firpo, el intocable Toro Salvaje de las Pampas, le tajearon la cara en los lares boquenses.

MANGIA QUE TI FA BENE

Con el golpe militar del año 1930 la Boca sufrió un inesperado adecentamiento: una de las primeras medidas de Uriburu fue el cierre de los lenocinios y un abigarrado ejército de meretrices, proxenetas, regentas de prostíbulos y malevos administradores huyó hacia el interior del país, donde soplaban vientos más tolerantes. El reino nocturno de la despreocupación y la francachela se hundió en el silencio: durante años, la Boca fue un barrio de obreros madrugadores, apacible y silencioso. Pero en esos catastróficos años 30 nacía también el germen de la nueva Boca cuando doña Marta de Spadavecchia compró —por 1.000 pesos viejos y a escondidas de su marido— un oscuro bodegón en la calle Necochea, el mismo que años más tarde se transformaría en cantina. A ese pionero —empezó en 1939— siguieron más tarde Sparafucile, Todaro, II Piccolo Navio, y una docena más que constituyen un divertido, denso emporio gastronómico. Por sumas que oscilan entre los 1.200 y los 2.000 pesos viejos por persona —incluido el vino de la casa a discreción— es posible intimar con el menú fijo, similar en casi todas las cantinas: una abundante picada de mariscos, un plato de pastas (ravioles, torteletti, tallarines), pollo preparado en distintas formas y como postre, los inevitables duraznos en almíbar o helados. Todos los establecimientos integran sus “especialidades de la casa” con las paellas a la valenciana y las cazuelas de mariscos, sin desechar, claro, algunas peculiaridades: en II Piccolo Navio, el Capitán Alfredo en persona sirve su estratificada picada de tres pisos; en la Cueva de Zingarella se expenden los strascinate, una suerte de niños envueltos típicos de la Italia meridional.

La afluencia de público atraído por estos manjares y por la oficiosa despreocupación reinante, laboriosamente mantenida, volcó sobre la Boca, a partir de los años 50, un alud de visitantes extranjeros: en 1965, la Boca es declarada zona turística. Pero según se quejan algunos cantineros, el turismo está manejado por las agencias: de los 2.400 pesos que cobran por gozar de la noche boquense, 950 van para el cantinero y 50 para el mozo. El resto se distribuye entre los encargados de hoteles (que hacen de enlace) y los propietarios de las agencias. “En una palabra: comen todos menos los de la Boca”, expresó, en ajustada metáfora, un entristecido cantinero. “La Dirección de Turismo debería ocuparse de esto. Acá el turista viene a morir. Habría que organizar exposiciones, visitas con almuerzo durante el día, habría en fin que prefabricar souvenirs”, enumeró Osvaldo Severo Cuenzo, 40, dueño de La Cueva de Zingarella. Su socio, el ex acordeonista Jorge Mourriño, abundó: “Mire. Por ejemplo, el camión de la basura pasa a las 9 de la noche; detrás vienen los ómnibus con los turistas para cenar: como aperitivo, tienen una panorámica de los montones de desperdicios”.

El ocaso que algunos comerciantes ubican a partir de 1966 hace que —con excepción de cuatro o cinco de los más importantes establecimientos— la mayoría de las cantinas cierre durante los días de semana: en la noche del viernes comienza el lento renacimiento cuyo clímax se alcanza el sábado. “Ahora viene el 30 por ciento de la gente que venía antes, cuando los sábados reuníamos en el local 600 personas”, evaluó Rafael Todaro, 58, propietario de la cantina homónima, quien atribuye el déficit a la disminución del poder adquisitivo de los argentinos. Sin embargo, en algunos corrillos esquineros SIETE DIAS recogió otra versión: “Hasta hace cuatro años todo iba bien, pero de repente empezó a venir la policía porque decían que había. . . ¿no? Usted me entiende. . . Pedían documentos y la gente dejó de concurrir”, comentó uno de los cameleros. El vocablo designa en la jerga boquense a los que concurren a las cantinas a “hacer camelo”: equivalentes a los grupí de los remates, el camelero concurre a la cantina a comer por 200 pesos (mitad para el mozo y mitad para la cantina) a efectos de que los mirones se sientan atraídos por la concurrencia y decidan entrar. “Yo voy a comer con la familia una vez por semana: se come casi gratis y encima se ve todo el show”, confió el modelo publicitario Mario Bezzenzeti, líder de un grupo de asiduos cameleros.

Tal vez este curioso oficio terrestre sea la clave para interpretar la ostensible declinación que corroe ese mundo aparentemente despreocupado. Sin embargo —y a pesar de la crisis en parte debida, según algunos, a la proliferación de falsas cantinas— la calle Necochea conserva aún ese halo ecuménico, ese Swisslike de la gastronomía que junta en sus mesas jocundas a Isabel Martínez de Perón, Álvaro Alsogaray, Agustín Lanusse, Gina Lollobrígida, Pelé, Arturo Frondizi, Hirohito, Velasco Alvarado. Brahamian, todavía tocado con la indumentaria de Alejandro el Grande, resumió, en simétrica frase, la heterogeneidad de la clientela: “Me hace falta atender al Papa, me falta”.

Curiosamente, el novelista chino-occidental Lin Yutang, en un libro de viajes, titula a su capítulo sobre Argentina, “Spadavecchia”. “Era el ambiente, el espíritu de la alegría natural, con canciones populares que no sólo puede hallar en la parte antigua de Zurich, muy rara vez en Estados Unidos y no con el gusto, la vibración y la algarabía que vi en ese cantina. Allí aplaudimos, pateamos, bebimos, entrelazadas las manos mecimos nuestros cuerpos al compás del ritmo y reímos como niños. Fue una noche inolvidable”.

Claro que el escritor oriental no pudo disfrutar —por razones idiomáticas y culturales— una de las más conspicuas anécdotas de su ocasional anfitrión, don Ignacio Spadavecchia. Cierta noche se aproximó a una mesa donde cenaban dos hombres muy bien trajeados y les preguntó qué se servirían de postre. “Tráiganos los flanes de la casa”, respondieron. Don Ignacio, lívido, sin aliento, recurrió a su hijo Juan: “¿Qué, son policías? ¿De la munichipalidá? Hay allí do caquetille hiquedesumadre que me piden lo planos de la casa”.

Revista Siete Días Ilustrados

08/03/1971

AGNOLOTTI

Declarado zona turística en 1965, el barrio porteño de la Boca alberga una veintena de restaurantes donde el jolgorio prefabricado alterna con una inevitable gastronomía itálica. Historia y anécdotas de la calle Necochea, su epicentro

Para satisfacer la ávida, insaciable necesidad vernácula de pintoresquismo y para contentar a los turistas que claman por conocer “lugares típicos” de Buenos Aires, tres cuadras de la calle Necochea, en el barrio de la Boca, conforman noche a noche una insólita escenografía: apócrifos capitanes de ultramar, tenores romanos nativos de Nonogasta, hieráticos centuriones y gladiadores residentes en Villa Crespo o Liniers, triscan alegres por un chorreante decorado de provolones, soppresatas, agnololti, vermichelli, strascinate, cazuelas, paellas, en un show mucho menos artístico que digestivo. A nadie, claro, le importa demasiado que las vociferadas versiones de O sole mio o Cuore ingrato mantengan un lejano, delgadísimo parentesco con las que alguna vez moduló Beniamino Gigli o que los desbordes sonoros del acordeón interfieran seriamente toda posibilidad de comunicación verbal. Sólo basta que en la cantina se pueda comer alegre y pantagruélicamente; que se pueda celebrar con absoluta impunidad esos desmanes gastronómicos con que los argentinos festejan ascensos, matrimonios, jubilaciones, cumpleaños o fiestas religiosas. Para contentar a los turistas, esa parte de la Boca del Riachuelo, tras denodados esfuerzos, acabó por parecerse a los temas inspiradores de Quinquela Martín, prócer local. Así, la ambigüedad entre lo xeneise y lo autóctono que preside todo el paisaje boquense se enquista en esa suerte de himno nacional lugareño compuesto por Juan de Dios Filiberto, el otro héroe de la Boca: la letra de Caminito —más parecida a una baguala que a un tango— fue lucubrada por Gabino Coria Peñaloza, cuyas nostalgias recuerdan más a su Cuyo natal que a la sórdida, cambalachesca callejuela que zigzaguea desde Garibaldi y Lamadrid hasta Pedro de Mendoza.

Por espacio de dos semanas, un redactor de SIETE DIAS deambuló por ese tablado argentino-genovés, conversó con los zares de sus noches, con los cocineros, los mozos y los showmen; compiló una historia de malevos y rameras, un submundo prostibulario que naufragó hoy —definitivamente— en el proceloso mar de la salsa boloñesa.

EL FABRICANTE DE SONRISAS

En su último mes como presidente, Juan Carlos Onganía recaló una noche —acompañado por su mujer— en una cantina boquense. Mientras esperaba el comienzo del show se le acercó un inconfundible italiano del sur, con camiseta de lana y una faja rebosante de olor a Untisal. Le tendió la mano y dijo: “Mirá che presidendo Longanía...” “Papá —interrumpió Juan Spadavecchia—, el señor se llama Onganía”. “Ma decate dembromare que yo hablo bien lo castellano. Mirá che Longanía: yo también ho fato la guerra y por eso me gústano la persona de carácter como vos. Te curo que te vas a comer unos vermichelli que te vas a chupar lo dedo, presidendo ...”

Onganía sonrió (!). Su esposa rechazó las consternadas excusas de los Spadavecchia juniors y confesó que don Ignacio era “el abuelo más simpático que había conocido”. El decano de los cantineros de la calle Necochea ya era ducho en escarceos presidenciales: “Con Frondizi fue mucho peor —evoca Juan—. El presidente agasajaba a Eduardo Víctor Haedo, su colega uruguayo, cuando papá se le acercó con un queso bajo el brazo. «Frondizo, comete un poquito de provolone», dijo. El presidente, entre alarmado y sorprendido, rechazó el ofrecimiento alegando estar a régimen. Papá volvió a la carga: «Ma que réquimen ni réquimen, decate de embromare ... que esto es al uso nostro».”

Frondizi también sonrió (!). Y quizá pensó que una escena así sólo podía acontecer en los predios boquenses de la calle Necochea, un mundo aparte, donde —en el breve ámbito de tres cuadras— prosperan 16 cantinas cuyas invitaciones oscilan entre la nostalgia y el desenfado: mientras una anuncia que en esos salsudos lares vio la luz el músico Juan de Dios Filiberto otra trata de captar a la concurrencia con proposiciones demagógicas: “Adelante. Esta es la única cantina donde los mozos se bañan’’.

Ese tono festivo, confianzudo, forma parte del entrenamiento de los mozos boquenses. Oscar Paino (47, mozo en La Gaviota, antes en los almuerzos de Mirtha Legrand) accede a exhibir alguna muestra de su sense of humour. “Si usted, por ejemplo, me pide una coca, yo le respondo: ‘Oiga . .. ¿Coca cola o co-ca-ína?’ Usted se ríe y ya está conmigo”, se ufana el gastronómico, quien intuye que “servir en la Boca no es lo mismo que servir en el Plaza Hotel. Aquí no se puede estar nunca serio; aunque a veces, claro, fingimos mucho. Eso sí, hay buenas propinas. Algunos sacan hasta 60 ó 70 mil mensuales”.

Claro que estos rudos oficiantes de las relaciones públicas tienen que enfrentar a veces tareas ciclópeas: entre otras, la de sacar a bailar a señoritas que se aburren o limpiar la filmadora de alguna añeja mistress de Denver a New Jersey, embadurnada por algún macarrón alie vóngole. En otros lugares los mismos gastronómicos animan los números musicales: es el caso de tres de los mozos de La cueva de Zingarella quienes —entre recanati y filetto— desgranan versiones más bien mortales de inmortales melodías.

Este connubio entre musas y salsas alcanza su máximo delirio cuando un redoble de batería anuncia el comienzo del show romano en Spadavecchia: es el momento en que Jorge Brahamian, 30, irrumpe tocado con casco, escudo, coraza y una espada de plástico con la que arranca frenéticos chillidos de señoras, cuyas manos resultan insuficientes para proteger sus abundantes derrieres. Luego de mantener algunos desopilantes esquicios con un obeso Nerón y una inefable Cleopatra (animada por Osvaldo Valente, 42) Brahamian se confió a SIETE DIAS: “Qué quiere que le diga. A mí esto me encanta. No hay nada que me guste más que divertir a la gente. Nosotros hacemos bailar a todo el mundo. La semana pasada hice bailar como locas a unas monjas brasileñas”. Inesperado propulsor del aggiornamento, Brahamian —devoto espiritista— aspira también a reeditar el milagro de Lázaro: “Hasta a un paralítico haría bailar, sí, señor”, supone el histrión, quien —a la manera de Orlando Marconi y Alberto Olmedo— intentará batir un record de permanencia como mozo de cantina: un tour de force de 72 horas cuyos beneficios irán al Hospital de Niños y a la Escuela Científica Basilio.

EL MALEVAJE EXTRAÑADO...

Nada parecido a este jolgorio finisemanal existía en la zona en las últimas décadas del siglo pasado, cuando los primeros inmigrantes genoveses y portugueses comenzaron a erigir sus rudimentarias viviendas. Los predios fiscales, ganados al río, estuvieron a punto de perder la soberanía nacional cuando, hacia 1917, un grupo de entusiastas genoveses decidió proclamar la República de Italia (No confundir con la república de la Boca). Ya habían nombrado un presidente, cuyo mandato no alcanzó a llegar al segundo día: estaban congregados en la plaza, enarbolando banderas italianas y gritando “Viva la Italia chica” cuando se desplomó sobre ellos el Escuadrón de Seguridad y propinó a los secesionistas una paliza memorable.

Vecinos antiguos como Octaviano Torre (61, dueño del bar El Marítimo y nacido al 1100 de Necochea) recuerdan que la calle recibía antiguamente el nombre de Camino Nuevo: a la vera de esa ruta, sobre pilotes, para evitar las frecuentes inundaciones, crecieron las casas. Claro que el mayor enemigo de las primitivas construcciones de madera no era el agua sino el fuego, que devoraba manzanas enteras. Recién después de 1920 se levantaron edificios de material, a los que los ahorrativos italianos agregaban poco a poco nuevas piezas para ser rentadas; así nacieron los conventillos, que aún perduran: uno gigantesco, con más de 60 piezas, se yergue al 1100 de Necochea. Su nombre es un homenaje al federalismo o al ecumenismo geográfico de sus moradores: se llama Las catorce provincias. Torre se complace en evocar la perdida familiaridad del barrio, los tiempos en que “pasaban los vendedores de pescado con los canastos: vendían mejillones crudos con el limón en la mano. También venía gente del centro a comer sandía. Era un barrio muy alegre. Se decía que en la Boca pasaba esto y aquello, pero no era cierto. En la Boca nunca pasaba nada. De vez en cuando alguna puñalada, pero nada más”.

Desde tiempos inmemoriales, la Boca estuvo destinada a satisfacer apetitos: claro que los apetitos que en ella encontraban satisfacción no estaban vinculados* como los de hoy, al tracto digestivo, sino que —como lo expresa una ley no escrita— siempre los precedían. “Mire, yo calculo que si en la Boca había 1.000 casas, 200 eran prostíbulos. Aquí sobre Necochea, en las diez cuadras que van desde Pedro de Mendoza a Pilcomayo, había por lo menos quince. Hacia el año 10, mi viejo contaba que en el Farol Colorado —uno de los más célebres, con más de 40 mujeres— hasta pasaban cine. También estaban los chistaderos, que eran cigarrerías atendidas por mujeres que chistaban a los paseantes”, refirió Torre.

Otro viejo vecino, Antonio Trattori, 70, conocido como San Michele por ser devoto de ese santo, acompañó a SIETE DIAS en un relevamiento prostibulario de carácter evocativo: “Aquí, con todo respeto, donde está la verdulería del paisano mío Gennaro Pascuali, había uno. Aquí, con el respeto que me merecen los Spadavecchia, otro. Al lado, donde está II Piccolo Navio, otro más.. . ¿Sigo, signore?”, memora San Michele antes de sumergir su evocación en los nombres de las más prestigiosas rameras de su tiempo: “La franchesa, la vigilanta, Irma, la siciliana”.

Pictórica de cafetines y lecherías —la vieja calle Necochea rescata algunos nombres célebres: Gardel cantó por la zona— tales como el Roma, el Pescadito, el Boston, el Charleston y los llamados cafés turcos, una prueba del exótico internacionalismo boquense: allí se fumaban narguilés, en el más refinado estilo oriental.

La notable concentración de burdeles y una curiosa, virtual extraterritorialidad política que ponía a los malandras a salvo de la ley, hicieron de la Boca una zona de alta densidad crapulosa: menudeaban los tiroteos entre las bandas rivales de Dock Sud y Avellaneda

y célebres hampones como Ruggierito y el Gallego Julio eran habitués permanentes. Una leyenda insiste en aseverar que a Luis Angel Firpo, el intocable Toro Salvaje de las Pampas, le tajearon la cara en los lares boquenses.

MANGIA QUE TI FA BENE

Con el golpe militar del año 1930 la Boca sufrió un inesperado adecentamiento: una de las primeras medidas de Uriburu fue el cierre de los lenocinios y un abigarrado ejército de meretrices, proxenetas, regentas de prostíbulos y malevos administradores huyó hacia el interior del país, donde soplaban vientos más tolerantes. El reino nocturno de la despreocupación y la francachela se hundió en el silencio: durante años, la Boca fue un barrio de obreros madrugadores, apacible y silencioso. Pero en esos catastróficos años 30 nacía también el germen de la nueva Boca cuando doña Marta de Spadavecchia compró —por 1.000 pesos viejos y a escondidas de su marido— un oscuro bodegón en la calle Necochea, el mismo que años más tarde se transformaría en cantina. A ese pionero —empezó en 1939— siguieron más tarde Sparafucile, Todaro, II Piccolo Navio, y una docena más que constituyen un divertido, denso emporio gastronómico. Por sumas que oscilan entre los 1.200 y los 2.000 pesos viejos por persona —incluido el vino de la casa a discreción— es posible intimar con el menú fijo, similar en casi todas las cantinas: una abundante picada de mariscos, un plato de pastas (ravioles, torteletti, tallarines), pollo preparado en distintas formas y como postre, los inevitables duraznos en almíbar o helados. Todos los establecimientos integran sus “especialidades de la casa” con las paellas a la valenciana y las cazuelas de mariscos, sin desechar, claro, algunas peculiaridades: en II Piccolo Navio, el Capitán Alfredo en persona sirve su estratificada picada de tres pisos; en la Cueva de Zingarella se expenden los strascinate, una suerte de niños envueltos típicos de la Italia meridional.

La afluencia de público atraído por estos manjares y por la oficiosa despreocupación reinante, laboriosamente mantenida, volcó sobre la Boca, a partir de los años 50, un alud de visitantes extranjeros: en 1965, la Boca es declarada zona turística. Pero según se quejan algunos cantineros, el turismo está manejado por las agencias: de los 2.400 pesos que cobran por gozar de la noche boquense, 950 van para el cantinero y 50 para el mozo. El resto se distribuye entre los encargados de hoteles (que hacen de enlace) y los propietarios de las agencias. “En una palabra: comen todos menos los de la Boca”, expresó, en ajustada metáfora, un entristecido cantinero. “La Dirección de Turismo debería ocuparse de esto. Acá el turista viene a morir. Habría que organizar exposiciones, visitas con almuerzo durante el día, habría en fin que prefabricar souvenirs”, enumeró Osvaldo Severo Cuenzo, 40, dueño de La Cueva de Zingarella. Su socio, el ex acordeonista Jorge Mourriño, abundó: “Mire. Por ejemplo, el camión de la basura pasa a las 9 de la noche; detrás vienen los ómnibus con los turistas para cenar: como aperitivo, tienen una panorámica de los montones de desperdicios”.

El ocaso que algunos comerciantes ubican a partir de 1966 hace que —con excepción de cuatro o cinco de los más importantes establecimientos— la mayoría de las cantinas cierre durante los días de semana: en la noche del viernes comienza el lento renacimiento cuyo clímax se alcanza el sábado. “Ahora viene el 30 por ciento de la gente que venía antes, cuando los sábados reuníamos en el local 600 personas”, evaluó Rafael Todaro, 58, propietario de la cantina homónima, quien atribuye el déficit a la disminución del poder adquisitivo de los argentinos. Sin embargo, en algunos corrillos esquineros SIETE DIAS recogió otra versión: “Hasta hace cuatro años todo iba bien, pero de repente empezó a venir la policía porque decían que había. . . ¿no? Usted me entiende. . . Pedían documentos y la gente dejó de concurrir”, comentó uno de los cameleros. El vocablo designa en la jerga boquense a los que concurren a las cantinas a “hacer camelo”: equivalentes a los grupí de los remates, el camelero concurre a la cantina a comer por 200 pesos (mitad para el mozo y mitad para la cantina) a efectos de que los mirones se sientan atraídos por la concurrencia y decidan entrar. “Yo voy a comer con la familia una vez por semana: se come casi gratis y encima se ve todo el show”, confió el modelo publicitario Mario Bezzenzeti, líder de un grupo de asiduos cameleros.

Tal vez este curioso oficio terrestre sea la clave para interpretar la ostensible declinación que corroe ese mundo aparentemente despreocupado. Sin embargo —y a pesar de la crisis en parte debida, según algunos, a la proliferación de falsas cantinas— la calle Necochea conserva aún ese halo ecuménico, ese Swisslike de la gastronomía que junta en sus mesas jocundas a Isabel Martínez de Perón, Álvaro Alsogaray, Agustín Lanusse, Gina Lollobrígida, Pelé, Arturo Frondizi, Hirohito, Velasco Alvarado. Brahamian, todavía tocado con la indumentaria de Alejandro el Grande, resumió, en simétrica frase, la heterogeneidad de la clientela: “Me hace falta atender al Papa, me falta”.

Curiosamente, el novelista chino-occidental Lin Yutang, en un libro de viajes, titula a su capítulo sobre Argentina, “Spadavecchia”. “Era el ambiente, el espíritu de la alegría natural, con canciones populares que no sólo puede hallar en la parte antigua de Zurich, muy rara vez en Estados Unidos y no con el gusto, la vibración y la algarabía que vi en ese cantina. Allí aplaudimos, pateamos, bebimos, entrelazadas las manos mecimos nuestros cuerpos al compás del ritmo y reímos como niños. Fue una noche inolvidable”.

Claro que el escritor oriental no pudo disfrutar —por razones idiomáticas y culturales— una de las más conspicuas anécdotas de su ocasional anfitrión, don Ignacio Spadavecchia. Cierta noche se aproximó a una mesa donde cenaban dos hombres muy bien trajeados y les preguntó qué se servirían de postre. “Tráiganos los flanes de la casa”, respondieron. Don Ignacio, lívido, sin aliento, recurrió a su hijo Juan: “¿Qué, son policías? ¿De la munichipalidá? Hay allí do caquetille hiquedesumadre que me piden lo planos de la casa”.

Revista Siete Días Ilustrados

08/03/1971

En los feudos del veterano Ignacio Sapadavechia, una insospechada galería de personajes -Onganía, Frondizi y Giulietta Massina, entre otros- se arrimaron a panderetas y provolones