|

|

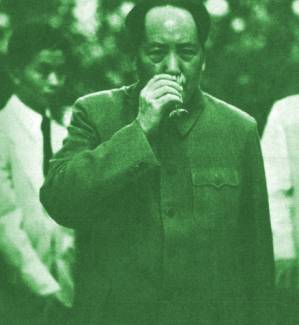

—¡Qué extraordinario! Mao

Tse-tung se digna descender de su estrado para venir a saludarnos.

—Querrá que los embajadores comprobemos personalmente cuan sano y vigoroso se

encuentra. ¡Pensar que hace unos cinco años sólo se desplazaba con la ayuda de una

enfermera! Dicen que lo curó la lectura del librito rojo.

—Buen chiste, mister Denson. De todos modos, no creo que esta inusitada

amabilidad de Mao tenga el único fin de persuadirnos de su excelente salud. Diría más

bien que Mao ya obtuvo lo que quería de la Revolución Cultural, y ahora ha decidido

abrir las puertas de China en una ofensiva de "retorno al mundo".

Este diálogo entre el embajador francés, Etienne Manach, y el encargado de

negocios británico, John Denson, en medio de los festejos del primero de mayo que

incendiaban de banderas rojas la plaza Tien-An-Men de Pekín, fue provocado por el súbito

ingreso de Mao Tse-tung en el palco de los diplomáticos extranjeros, con quienes el

presidente chino departió afablemente. Denson, que recordaba cómo los guardias rojos

habían incendiado tres años atrás la embajada de su Majestad Isabel II, supo conservar

su flema británica cuando Mao le espetó con una ancha sonrisa: "Presente mis

mejores saludos a la reina".

En momentos en que el jefe supremo de Pekín, después de su mini-tournée

diplomática, volvía a su estrado, por la plaza desfilaba una réplica del primer

satélite artificial lanzado pocos días antes, el 24 de abril. El aparato había agregado

a los éxitos nucleares ostentados por China Popular una prestigiosa aureola

"espacial". Denson observó pensativo el delirio de la multitud; luego miró al

camboyano Norodom Sihanouk, situado en lugar de privilegio junto a Mao.

—Mao se ha anotado un tanto a favor, al patrocinar el "gobierno en el

exilio" de Sihanouk, frente a la frialdad soviética.

—Sí, ha descolocado a Moscú en Indochina. Me atrevo a vaticinar que Corea

del Norte, ya muy disgustada por la cooperación soviético-japonesa en Siberia,

recapacitará ante la ambigüedad de la URSS en el problema de Camboya, y abandonará su

tesitura de frialdad hacia China. Dentro de unos meses, creo que presenciaremos un idilio

entre Pekín y Pyongyang.

Un estallido de aplausos y gritos multitudinarios interrumpió el diálogo de los

diplomáticos. Jóvenes con pañuelo rojo al cuello llevaban cartelones con los nombres de

todos los pueblos trabados en "luchas antiimperialistas" y merecedores del apoyo

entusiasta de China. Cada nombre era escandido repetidas veces: los palestinos se

mezclaban con los afronorteamericanos; los guerrilleros de las colonias portuguesas se

confundían con los revolucionarios del Golfo Pérsico y de Eritrea. Los clamores hacían

retemblar las imperiales columnatas con leones estilizados y dragones en volutas, que

habían sobrevivido a la furia iconoclasta de la Revolución Cultural.

—Mao quiere ser el Papa de las luchas nacionales revolucionarias, pero por ese

camino no romperá el aislamiento de "leprosa política" que aqueja a China.

—No creo, mister Denson. Al régimen de Pekín no le importa sólo ser

"el faro de la revolución". También le preocupa, y con vital urgencia,

establecer relaciones diplomáticas normales con el mayor número posible de Estados, sin

tener en cuenta las diferencias ideológicas. Piense que, ya desde el año pasado, Pekín

está nombrando representantes del más alto nivel en las embajadas o legaciones que

desmanteló la Revolución Cultural. Sobre todo, China quiere ampliar y diversificar su

comercio exterior, y no se puede negar que es un cliente interesante: paga al contado y

en, moneda fuerte.

De vuelta a la embajada, Manach se dedicó a preparar un informe que enviaría

urgentemente a París. "Me permito aconsejar con insistencia —escribió—

que nuestro gobierno tome muy en cuenta las nuevas ansias de apertura diplomática

demostradas por China Popular; Francia configura aquí la nación más confiable y

respetable de Occidente, y debe mantener su prestigio ante Pekín. En lo referente al

comercio, si bien Francia constituye, junto con Alemania Federal, Gran Bretaña, Holanda,

Japón y la URSS, uno de los cinco principales proveedores del mercado chino, ha perdido

considerable terreno en estos dos últimos años. El intercambio comercial de Alemania

Federal con China Popular es dos veces superior al de Francia; en ocho años las

exportaciones de Holanda han incrementado siete veces su valor, y las de Japón, doce

veces. Considero como un deber impostergable reclamar una acción efectiva que subsane

nuestra creciente descolocación comercial."

PEKÍN, CIUDAD ABIERTA

La respuesta a la acuciante

advertencia de Manach se concretó a principios de julio, cuando el ministro francés

André Bettencourt llegó en visita oficial y recibió una acogida solemne y entusiasta:

era el primer miembro de un gobierno occidental que pisaba territorio chino desde que Mao

lanzó a la calle a los guardias rojos. Chou En-lai mostró singular premura en recibir el

enviado de París. Mientras intercambiaban cortesías, Bettencourt no pudo menos que

asombrarse al comprobar con cuánta distinción el primer ministro —a la vez ministro

de Relaciones Exteriores— llevaba su burdo traje "maoísta" de algodón

azul; con orgullo galo, se alegró al tener que tratar con un jefe de gobierno capaz de

hablar tan estupendamente bien el francés.

Posteriormente, cuando estuvo junto a Mao, el enviado de París, con premeditada

cortesía, se refirió a las conquistas atómicas del régimen y al satélite artificial

lanzado meses atrás. Mao lo interrumpió, campechano y realista.

—No, China no es aún una gran potencia; cuando algunos lo dicen en los

diarios, yo no los creo. Y lanzar el satélite no fue una hazaña; ya hay como dos mil

circulando en el espacio. No somos "un peso pesado" en la escena internacional,

ni presumimos de serlo. Sólo buscamos relaciones cordiales y provechosas con todos los

Estados que respeten el principio de no injerencia en los asuntos interiores de los demás

pueblos, y no quieran imponer a otros Estados una determinada línea de conducta exterior,

o un enrolamiento a la fuerza en ciertos "bloques".

Chou deslizó a su vez con sibilina sonrisa: "Se suele confundir nuestro

imperativo de autonomía con un afán de aislamiento. Es un error. Además, en cierto

sentido somos partidarios como ustedes del libre comercio, que no implique ataduras

políticas ni situaciones de dependencia económica, técnica o intelectual".

Mientras el gobierno de Pompidou se alborozaba con las perspectivas

político-económicas de su renovada entente con China, llegaba a Pekín a fines de julio

el ministro rumano de Defensa, general Ion lonitsa. Fue recibido con gran despliegue por

el general Huang Yong-chen, jefe de Estado Mayor y quinto en la jerarquía partidaria,

quien lució en la imponente ceremonia unos pantalones abolsados y un aspecto de campesino

recién salido de la gleba. Mao, a su vez, derramó mieles sobre el visitante.

—La valerosa defensa de su soberanía nacional, emprendida por el pueblo y el

gobierno rumanos, provocan nuestra más cálida admiración, pues asesta un severo golpe a

quienes practican una prepotente política de diktat. Por eso China Popular respeta y

apoya también la decisión del pueblo y el gobierno yugoslavos, de mantenerse

independientes pese a las violencias del socialimperialismo.

El rumano no se extrañó frente al previsible ataque contra el Kremlin; más

singular resultaba la nueva actitud china hacia el régimen del mariscal Tito,

vilipendiado ferozmente durante largos años como "traidor al marxismo". La

diplomacia de Pekín se había vuelto muy flexible y era evidente que los maoístas se

filtrarían por cada resquicio que dejaran los soviéticos; hasta cortejarían a

graníticos aliados del Kremlin, como Alemania Oriental, motejando de "puñalada por

la espalda" al acuerdo Bonn-Moscú, que provocaba en el régimen del stalinista

germano Walter Ulbricht una inocultable amargura.

LOS TERCEROS SON LOS PRIMEROS

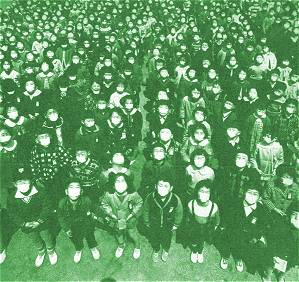

El otrora desolado aeródromo de

Pekín vibraba con la llegada de aviones cargados de dignatarios extranjeros;

previsiblemente, el Tercer Mundo era el más numeroso en acudir a la capital de Mao, y el

que recibía acogidas más espectaculares: se congregaban destacamentos de las fuerzas

armadas, milicias populares, brigadas obreras, cohortes de la juventud, nutridas bandadas

de escolares, y hasta conjuntos de ballet vestidos de rosa, rojo, marrón y verde.

Los chinos se esmeraron particularmente el 2 de agosto, cuando arribó a Pekín

Salem Ali Robaya, jefe de Estado de la República Popular de Yemen del Sur (trescientos

mil kilómetros cuadrados y un millón trescientos mil habitantes). Al descender Robaya

del avión, sonaron gongs y címbalos, banderas flamearon por doquier, millares de

gargantas atronaron el aire, y se desplegaron cartelones que loaban "al país amigo

que había aplastado a las víboras imperialistas", o sea a la ex-metrópoli

británica. Tan confundido quedó el sudyemenita con la imponencia del agasajo, que en

improvisado discurso balbuceó: "El presidente Mao es el más grande hombre de China

... el más grande de Asia ... el más grande del mundo".

En África negra, los préstamos chinos sin interés, y a más de veinte años de

plazo para proyectos prácticos y concretos, encontraban un eco cada vez más halagüeño.

En la canícula del verano llegó a Pekín el joven y fogoso comandante Alfred Raoul,

vicepresidente de la república marxista del Congo-Brazzaville; lo siguió días después

una importante misión de Guinea. Tanto el congoleño como los delegados de Sékou Touré

se volvieron muy satisfechos a sus patrias, portando nuevos créditos generosamente

otorgados por las arcas de Pekín. Pero el gran éxito africano del régimen de Mao se

lograría con la realización de un proyecto de vastas proporciones, casi tan prestigioso

como lo había sido la represa de Asuán para los soviéticos: el colosal ferrocarril que

uniría Zambia con Tanzania y el océano.

Hacia el fin del verano, ya era notorio el éxito de la ofensiva tercermundista de

Pekín; la amistad con la revolucionaria Argelia no impedía mejorar notoriamente las

relaciones con la conservadora Marruecos; el cálido y amplio apoyo chino a Pakistán, y

los halagos maoísta al pequeño Nepal, no obstaban para que disminuyera drásticamente la

tensión con la India; la admiración entusiasta por las guerrillas de Birmania y Malasia

no impidió a Pekín normalizar las relaciones "de gobierno a gobierno" con

Rangún y Kuala-Lumpur.

LA "APERTURA AL OESTE"

"Las relaciones exteriores

de China crecen rápidamente y se afirman cada día más. ¡Tenemos amigos en todas partes

del mundo!", proclamó enfáticamente el mariscal Lin Piao, el 1º de octubre, cuando

la plaza pekinesa de Tien-An-Men rebosaba de una muchedumbre entusiasta que festejaba los

veintiún años de existencia del régimen, entre inmensos retratos de Mao, franqueados

previsiblemente por efigies de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Sun Yat-sen, el primer

presidente chino.

Este año, los festejos del primero de octubre resultaban muy distintos a las

celebraciones de años anteriores; no desfilaron los últimos hallazgos del arsenal chino,

otrora infaltables, y se diluyeron los aspectos bélicos para exaltar el esfuerzo

productivo. Después de haber coloreado el cielo con diez mil globos rojos inflados de

helio y soltados al unísono, se llegó al momento culminante de la fiesta, cuando

desfilaron tractores coronados con inmensos hatos de espigas de trigo. Al anochecer, hubo

un despliegue de fuegos artificiales, grato e inocuo.

Los avezados ojos de los diplomáticos occidentales habían escudriñado

ávidamente el estrado que ocupaba Mao, hasta detectar un hecho muy significativo: la

notoria ausencia de los dirigentes e ideólogos ultras, capitaneados otrora por la

explosiva mujer de Mao, Chiang Ching. Muy pronto se conocerían los primeros y resonantes

éxitos de la "apertura al Oeste" emprendida por Pekín, con Chou En-lai como

principal tramoyista.

—No se puede seguir ignorando la existencia de un gobierno sólidamente

anclado en un subcontinente que ha de tener ochocientos millones de habitantes; entablar

relaciones diplomáticas con el régimen de Pekín, no significa que Canadá le otorgue su

aprobación moral. Si tal requisito fuera indispensable, no sólo nuestro país, sino

también los Estados Unidos, deberían reducir notoriamente sus lazos con el exterior.

El primer ministro canadiense Pierre Elliott Trudeau descartó así, no sin velada

ironía, las quejas de los emisarios de la Casa Blanca deseosos de proteger los intereses

de China Nacionalista.

La cortina de bambú siguió entreabriéndose hacia el Oeste; el 6 de noviembre,

Italia y China Popular trabaron lazos diplomáticos. La solución transaccional adoptada

fue idéntica a la puesta en práctica con Canadá: el gobierno italiano se limitaba a

reconocer al régimen de Pekín "como único gobierno legal de China", aclarando

que "tomaba nota de sus reclamos de soberanía sobre la isla de Formosa (China

nacionalista), pero declinando cualquier pronunciamiento al respecto". |

Como en el caso de

Canadá, el gobierno de Taipeh evitó todo intento de componenda: retiró inmediatamente

de la península a su cuerpo diplomático en pleno.

Mientras Bélgica y Austria dejaban traslucir su decisión de imitar a Canadá e

Italia en un plazo prudencial, los estrategos estadounidenses mostraban rostro sombrío:

de los quince miembros de la NATO, ahora ya sumaban siete los que reconocían al régimen

de Pekín. Y en ese "continente amigo" que era Latinoamérica, el nuevo

presidente de Chile, el socialista Allende, parecía dispuesto a emular a Cuba y trabar

lazos con los maoístas; Perú y Bolivia podían verse tentados a emprender el mismo

camino.

EL DILEMA DE LA ONU

—La ONU será débil

mientras no sea universal. Es preciso hallar una solución que permita a la República

Popular China ocupar el sitio que le corresponde en la Asamblea y en el Consejo de

Seguridad, sin menoscabar los derechos de la República nacionalista de Taiwan.

A comienzos de octubre resonó vigorosamente en el seno de la ONU esta declaración

del delegado belga, Pierre Harmel: sintetizaba la tesis de "las dos Chinas", a

mitad de camino entre la eterna posición estadounidense de reconocer una sola China, la

gobernada por el mariscal Chiang Kai-shek, y la doctrina del bloque socialista y sus

amigos, que sólo admitía a la China de Mao. Muy pronto se advirtió que la tesis de las

dos Chinas tenía partidarios en la ONU: junto a Bélgica, se alinearon oficialmente

Malasia, Senegal, la República Centroafricana, Luxemburgo y México. Muchas delegaciones

soñaban con admitir al régimen de Pekín en nombre del "realismo político",

pero sin dejar de apadrinar fervientemente la presencia de los representantes de Taipeh en

el cónclave internacional.

Pese a tales esfuerzos moderadores, los "padrinos" de China Popular

insistieron en presentar la misma moción intransigente de años anteriores (que excluía

a Taipeh), mientras los EE.UU. lograban que la Asamblea calificara de

"importante" la admisión del régimen de Mao. La votación del 20 de noviembre

volvió a cerrar las puertas de la ONU a China Popular, que no logró contar con dos

tercios de los sufragios a su favor. Pero, por primera vez en la larga serie de votaciones

anuales, Pekín ganó la mayoría simple: 51 sufragios a favor, 49 en contra y 25

abstenciones.

La derrota era, en verdad, un innegable triunfo psicológico, basado en un

"deslizamiento" hacia Pekín de las posiciones de muchos delegados: algunos

países que en 1969 se habían abstenido, como Austria, Canadá, Chile, Italia y Guinea

Ecuatorial, votaron este año a favor del ingreso de Pekín; otros países que el año

pasado habían sufragado en contra, como Bolivia, Camerún, Guyana, Irlanda, Luxemburgo,

República Centroafricana, Senegal y Trinidad-Tobago, eligieron ahora la "vía

intermedia" de la abstención.

Muchos vaticinaban ya que no pasarían más de uno o dos años sin que Pekín

tuviera su sitial en la ONU; hasta Australia, pilar en el "muro de contención"

anticomunista de los EE.UU. en el Pacífico, advertía que "iba a someter a

revisión" su política respecto al ingreso de China Popular. Entre tanto, el

semitriunfo en la ONU daría mayor impulso a la apertura diplomática mundial del gobierno

de Mao.

En aquel momento, los delegados del cónclave internacional fueron, sorprendidos

notoriamente por la actitud del soviético Jakob Malik, quien defendió la admisión de

China Popular con fervoroso brío. Hasta entonces, la URSS había apoyado el ingreso de

Pekín fríamente y como si cumpliera un pesado deber.

LA PESADILLA DEL "SOL

NACIENTE"

Esta vez, sin embargo, el alegato

prochino de Malik en la ONU era una prueba restallante del exitoso proceso de

"deshielo" entre Pekín y Moscú, cuyos lazos diplomáticos habían quedado

virtualmente tronchados en 1966, con los primeros desbordes de la Revolución Cultural. El

13 de octubre último se había inaugurado la primera "etapa visible" de la

normalización diplomática, cuando el nuevo embajador soviético, Vassili Tolstikov,

presentó sus credenciales a las setenta y dos horas de haber pisado territorio chino.

—China estará siempre en nuestras fronteras, pero Mao no vivirá eternamente

en China —había subrayado Kosygin.

—La única potencia nuclear temible es la de los Estados Unidos; los dientes

atómicos de Mao son de papel —había agregado, con una mueca sonriente, el mariscal

Andrei Greschko.

En Pekín, mientras tanto, Mao sentenciaba:

—El noble pueblo soviético, protagonista de la Revolución de octubre y de la

lucha antinazi, ya recuperara por sí mismo la pureza marxista-leninista.

—Entre tanto, conviene tener relaciones normales de gobierno a gobierno con la

URSS; lo primordial es precaverse contra la nueva amenaza letal que está surgiendo en el

Este —arguyó Chou En-lai.

Los jerarcas de Pekín habían elegido la vía del pragmatismo frente a los

soviéticos, porque, según el análisis maoísta, el "imperialismo

estadounidense" había decidido acicatear y dar rienda suelta en el Pacífico al

"feroz militarismo japonés". A criterio de China Popular, el alma guerrera de

los antiguos samurais, reencarnados por los kamikazes de la ultima contienda mundial,

estaba latente bajo el tenue barniz pacifista impuesto por las bombas de Hiroshima y

Nagasaki, y pronto habría de resurgir con virulencia. ¿Acaso el propio primer ministro

Eisaku Sato no se permitía ya afirmar que "Formosa y Corea del Sur estaban dentro

del espacio defensivo del Japón"?

Ya desde septiembre de 1969, la Casa Blanca y el gobierno conservador de Sato se

hallaban en tratativas secretas concernientes al futuro papel militar del Japón. A

criterio de Washington, los nipones debían estructurar potentes fuerzas convencionales,

mientras que la defensa atómica quedarla en manos de los estadounidenses, que también

aportarían inmensas flotillas da bombarderos.

Estas nuevas perspectivas habían acarreado fuertes discusiones en el gabinete

nipón. "La oposición, sobre todo socialista, no nos dará tregua si militarizamos

al país —afirmaban las palomas japonesas—; además, somos los más grandes

exportadores a China Popular, con la que tenemos una balanza comercial favorable; sobre

todo, la plataforma continental china encierra tesoros petrolíferos que no podemos

desaprovechar".

—Si es por razones comerciales, debemos defender nuestras enormes inversiones

en Formosa y Sudcorea. Pero lo esencial es que Japón, gigante económico, ya no puede

seguir siendo un eunuco militar —respondían los halcones.

En el pasado mes de noviembre, Japón publicaba un libro Blanco sobre su futuro

rearme; duplicaría su módico presupuesto defensivo y se encargaría de proteger a

Formosa y Sudcorea. En Pekín, la histeria llegó al máximo. Algunos observadores

alarmistas pronosticaron un futuro de sangre: la tercera guerra mundial comenzaría en el

Pacifico, con una nueva contienda chino-japonesa, abastecida en la retaguardia por la URSS

y los EE.UU., que terminarían por verse obligados a abandonar su cómodo papel de

observadores, para hundirse en la gran catástrofe.

¿OTRO ENFRENTAMIENTO CON LA URSS?

Hacia fin de ano, sin embargo,

este esquema ingresó en un cono de sombras: la prensa, pekinesa tornó a destilar nuevas

catilinarias contra los odiados "socialimperialistas" de Moscú. El ataque

probó, para algunos observadores, que el disenso ideológico existente entre los dos

gigantes rojos continuaba siendo más poderoso que los juegos de ajedrez trazados por las

cancillerías. Los soviéticos, naturalmente, respondieron con violencia, apelando a un

novedoso repertorio de epítetos y reiterando su argumento de siempre: "Los maoístas

—bramaron— nos atacan aún más que los EE.UU. y las potencias de

Occidente".

Es que, tal vez, la meneada apertura diplomática china deba subordinarse al

abstruso trabajo de zapa que las huestes de Mao realizan en el Tercer Mundo para carcomer

la influencia soviética. Es un juego complicado: mientras los partidarios de Pekín en

Chile y Bolivia, por ejemplo, lanzan furiosos denuestos contra los gobiernos de Salvador

Allende y Juan José Torres —a quienes califican de "reformistas"—,

publicaciones impresas en la propia China tratan con benevolencia a esos regímenes,

enfatizando, sobre todo, las perspectivas de intercambio comercial abiertas por el

"nacionalismo latinoamericano". Esta actitud es coincidente con la de los

soviéticos, al menos en el plano de las relaciones "de gobierno a gobierno". El

nuevo ataque chino a la URSS, entonces, acaso deba interpretarse como una reiteración

propagandística, tendiente a preservar la "ideología" y tal vez escindir

nítidamente dos frentes de acción: el de las cancillerías por un lado, y el de los

partidos comunistas de cada país, que seguirían manteniendo en alto sus banderas a pesar

de los requiebros diplomáticos.

Con todo, el recrudecimiento del duelo verbal chino-soviético entraña misteriosas

perspectivas, que sólo los acontecimientos futuros podrán aclarar. Un elemento a tener

en cuenta es la susceptibilidad maoísta frente a la colaboración soviético-japonesa.

Mientras tanto, el 77º cumpleaños de Mao fue celebrado en un marco de rígida

austeridad, aunque no exento de sorpresas: China acusó a la URSS de haber enviado tropas

a Polonia, lo que ningún país occidental pudo comprobar.

enero 1971

revista siete días ilustrados |