|

|

La bomba no era muy diferente a

cualquier otra de las que solían arrojar las superfortalezas volantes B-29, grupo 509, al

mando del coronel Paul W. Tibbets. Era un cilindro de 80 centímetros de diámetro, 3

metros 28 centímetros de largo y 4.400 kilos de peso. La carga nuclear era de apenas 62,3

kilos de uranio 235, descompuesta en cuatro partes iguales y escrupulosamente separadas.

Sólo a último momento 4 mecanismos detonantes estarían listos para hacer estallar las

cargas, aproximando la una contra la otra hasta alcanzar un masa crítica a 1.500 metros

por segundo. El 3 de agosto Little Boy (pequeño muchacho) hacía ya una semana que se

encontraba en la isla de Tinian, en el archipiélago de las Marianas, en la Micronesia,

traída por el crucero Indianápolis.

En la noche del 5 de agosto un zafarrancho de combate alertó a todos los pilotos

de la base de la Fuerza Aérea norteamericana, cuyos aparatos estaban dispuestos para una

misión de rutina, consistente en volar a 500 kilómetros por hora y 9 mil metros de

altura para bombardear objetivos nipones. Pero era un avión llamado Enola Gay (en

homenaje a la madre del comandante Tibbets) el elegido para un minucioso proceso de ajuste

final. La tripulación del B-29 sólo sabía que una bomba de considerable poder iba a ser

arrojada sobre un objetivo aún ignorado. El comandante Tibbets apenas sabía que Kokura,

Yokohama, Nagasaki e Hiroshima eran los blancos posibles, cuya elección final dependería

de las condiciones atmosféricas reinantes sobre esos puntos.

Esa noche nadie durmió en la base: era la 1.37 del 6 de agosto cuando decolaron de

Tinian tres B-29 cargados de instrumentos meteorológicos. A las 2.45 partió el Enola Gay

con Little Boy en el vientre. Había doce hombres a bordo: los pilotos Tibbets y Charlie

Lewis, el radarista Peter Stiborik, los expertos en la bomba Mike Jeppson y John Beser, el

navegante Van Kirk, el ayudante Tom Ferebee, el radiotelegrafista Barry Nelson, los

electricistas James Shumart y Frederick Duzembury, el ametralladorista Norman Caron. Hoy

nadie se acuerda de sus nombres: eran meros instrumentos, pero casi todos terminaron sus

días refugiados en sanatorios, manicomios y cárceles. Durante los primeros 2.600

kilómetros el aparato voló a sólo 2.500 metros, para no provocar una catástrofe al

enfrentar a alguna de las macizas formaciones de B-29 que en esos días cubrían el cielo

oriental. A las 6.05 pasó sobre las islas de lwo Jima y recién entonces la aeronave

comenzó a elevarse hasta 9 mil metros sobre el mar. Mientras tanto, una de las fortalezas

volantes que cumplían servicios meteorológicos informó escuetamente a Tibbets:

"Cielo cubierto sobre Kokura. En Yokohama: cubierto. En Nagasaki: cubierto".

Tras una breve pausa, la voz impersonal comunicó: "Hiroshima: sin nubosidad. Tiempo

muy bueno. Visibilidad excelente". El oficial responsable del informe eran William

Eatherly, quien terminaría siendo el pacífico interno número A 29465 del hospital

psiquiátrico de Waco, atacado de "locura atómica".

En ese momento los 250 mil habitantes de Hiroshima despertaban para iniciar un

muevo día; apenas se preocuparon por aquellos dos extraños aparatos enemigos -tan

frecuentes, por otra parte- que daban vueltas sobre la ciudad. Por pura rutina, las

sirenas de alarma antiaérea comenzaron a sonar, mientras las patrullas de la Defensa

Civil ni miraron al cielo. Los cañones enviaron una andanada, en un saludo casi formal,

para cumplir con las extrañas cortesías de la guerra. Eran las 7.31 cuando cesó el

fuego, mientras el Enola Gay, en ruta ya directa hacia Hiroshima, cubría los últimos 350

kilómetros de distancia. La guerra era algo remoto bajo ese sol tan tibio, en ese cielo

sin nubes, sin viento, sin brisa casi. A las 8 el Enola Gay estaba a menos de cien

kilómetros y el mayor Ferebee se preparaba a abrir las compuertas que ocultaban la única

bomba que cargaba el aparato.

El pastor Yoshio Okado, en las colinas verdes de los suburbios de Hiroshima, apenas

divisó un punto plateado que se desplazaba allí, muy arriba. Eran las 8.11 cuando

Tibbets corrigió la ruta hacia la izquierda, a 9.632 metros de altura y a una velocidad

de 528 kilómetros por hora. A las 8.14 Ferebee abrió las compuertas y toda la

tripulación fijó sus ojos en la rápida maniobra del comandante Tibbets, quien inició

el regreso. Eran las 8.15 del 6 de agosto cuando la bomba explotó a 600 metros de altura

sobre la ciudad, pulverizando al instante todo lo existente en un área de tres

kilómetros cuadrados y vomitando una masa de aire que alcanzaba entre 300 y 900 mil

grados de temperatura sobre una superficie diez veces más extensa. Aquellos habitantes de

Hiroshima que fueron disueltos dejaron su sombra sobre las piedras vitrificadas. La onda

expansiva ejercía una presión de 7 mil toneladas por centímetro cuadrado. Arriba, la

mano de un gigante parecía intentar apresar a la fortaleza volante; sólo la pericia de

Tibbets permitió mantener el control. Abajo, el infierno.

Quienes estaban al descampado ni siquiera tuvieron idea de lo que les sucedió: sin

piel, vomitando, apenas atinaron a arrastrarse hacia hospitales, de los cuales sólo tres

sobre cuarenta y siete habían quedado en pie. Ya no quedaba Defensa Civil en Hiroshima:

todo había terminado, ardido, desintegrado.

Esa noche el presidente Truman anuncia la verdad al mundo. De las bases del

Pacifico parten enjambres de bombarderos que lanzan millones de volantes sobre el Japón

para que la opinión pública presione al emperador y lo obligue a rendirse sin

condiciones. Los norteamericanos amenazan con una bomba aún más poderosa, de plutonio.

Las radios japonesas, sin embargo, no dan indicios de que Hirohito se sienta derrotado. La

bomba de plutonio explota a las 11.02 del 9 de agosto sobre Nagasaki, y sus efectos, aún

más diabólicos, fuerzan a los generales japoneses a negociar a través de la Cruz Roja.

El 14 de agosto la rendición se formaliza y el 2 de septiembre el acorazado Missouri, con

el general Douglas Mac Arthur a bordo, entra en la rada de Tokio. La Segunda Guerra

Mundial ha terminado, a la sombra del hongo atómico. La historia de este genocidio

comienza, sin embargo, en un recoleto gabinete de física, en Francia, a fines del siglo

pasado.

PATRIARCAS Y CULPABLES

Un día de 1896 el físico Henri

Becquerel observó que un fragmento de uranio que había quedado en un cajón de su

escritorio había logrado impresionar una placa fotográfica a pesar de la envoltura de

carbón aislante que lo cubría. Esa propiedad de emitir radiaciones fue luego denominada

radiactividad. En 1945 esas mismas radiaciones provocaron la destrucción de dos ciudades

japonesas. Esta es, en síntesis, la trayectoria del mineral tal como te expresó el

escritor científico Georges Gamow. Claro que entre ambas fechas hay 49 años, en cuyo

trascurso el hombre primero intuyó, para luego utilizar, una nueva forma de energía

pasible de ser desplegada con fines pacíficos. Tal fue el primitivo propósito que

impulsó a los sabios que investigaron en ese campo. Los estrategas de la guerra vinieron

mucho después.

Cuando el físico alemán Albert Einstein estructuró su famosa relación E = mc2

(que en lenguaje más simple establece la equivalencia entre masa y energía y es un

fundamento para el desarrollo de la liberación del átomo), por supuesto que no pensaba

en Hiroshima. La tragedia atómica reside en que existen dos campos distintos (la

investigación nuclear y sus aplicaciones bélicas), que en un principio nada tenían que

ver entre sí. La historia debe remontarse, en rigor, a los primeros adelantados, como

Demócrito y Empédocles, quienes esbozaron teorías del átomo, luego combatidas por

Aristóteles, hace ya más de 2.500 años. Pero es en realidad en el siglo XIX cuando

Dalton coloca las bases de una teoría atómica científicamente fundamentada, luego

enriquecida por físicos como Amadeo Avogadro, Demetrio Mendeleiev y Guillermo Proust.

La materia tiene un componente elemental que es el átomo, su partícula más

pequeña. El italiano Avogadro determinó la diferencia entre átomo y molécula, esta

última integrada por átomos elementales aunque de diversa naturaleza, mientras

Mendeleiev puso a punto el famoso sistema periódico de los elementos dispuestos en orden

de su peso atómico creciente. Luego, el alemán Guillermo Röentgen, al descubrir los

rayos X, en 1895, reveló que dentro del átomo existen pequeños corpúsculos; así cayó

el mito según el cual el átomo era indivisible, comenzando realmente la edad de la

Física Atómica. Las partículas detectadas por Röentgen y un colega inglés, John

Thompson, son denominadas electrones. Pero todas estas revelaciones no significarían nada

si no fuera porque Becquerel -y su fragmento de uranio en el cajón del escritorio-

utilizó todos estos nuevos conocimientos para un trabajo sistemático que luego

continuaron los esposos Pierre y Marie Curie. La vida de ambos sabios constituye una

conmovedora parábola al servicio de la ciencia: en 1898 descubren el polonio y luego el

radio, un elemento cuyo poder radiactivo es millones de veces superior al uranio. Pero

todavía este rompecabezas no está arenado: en 1900 un inglés genial, Ernest Rutherford,

juega un papel clave al dedicarse a estudiar las relaciones entre los electrones y la

radiactividad. |

Franklin D. Roosevelt

Albert Einstein y sus colaboradores

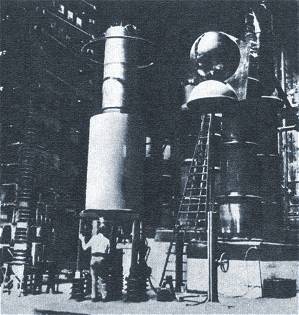

16 de julio de 1945, primer bomba experimental

Claude Eatherly suministró el parte meteorológico que

posibilitó al Enola Gay arrojar la bomba sobre Hiroshima

Enola Gay

Einstein informó a Roosevelt sobre la posibilidad de que los

científicos alemanes pudieran fabricar la bomba nuclear

Base Trinidad en el desierto de Alamogordo

Por esa misma época

el alemán Hans Geiger inventa su hoy popularísimo contador de radiaciones, llegando a

discernir que los minerales radiactivos emiten tres clases de rayos: alfa, beta y gama.

Luego comienzan experiencias de increíbles resultados. El físico Ginestra Amaldi

ejemplifica en 1901: "Si imaginamos al átomo como una esfera que tenga un diámetro

de un kilómetro aproximadamente, el núcleo estará en el centro y será otra esfera de

pocos centímetros de diámetro". Estas no son ejercitaciones puramente lúdicas,

sino que posibilitan los trabajos de Max Planck, un suizo que prepara el advenimiento de

las teorías einstenianas. Así, Planck sostiene la hipótesis de que la energía es

enviada de manera discontinua, en dosis sucesivas llamadas cuantos. En 1905 Einstein

afirma que la energía no sólo es enviada y recibida por estos cuantos, sino que es la

luz viajando por el espacio, localizada en cuantos luminosos o fotones.

Los aportes del danés Niels Bohr, en 1912, completan el proceso que revoluciona

todos los fundamentos de la física: Bohr demostró que los electrones circulan por

órbitas bien precisas, cada uno con su nivel de energía. Quizá Robert Jungk pueda

explicar muy didácticamente todo este proceso; el citado científico resume la profunda

revolución que vive la física de fines de siglo y de principios del actual, al afirmar:

"Una violenta sacudida había sufrido la concepción válida durante milenios según

la cual la naturaleza era evolutiva y no procedía por saltos. Ahora dichos saltos

parecían un hecho. Einstein había demostrado que los datos espacio y tiempo eran

relativos, descubriendo asimismo que la materia era energía congelada; los Curie,

Rutherford y Bohr mostraban que lo indivisible era divisible, que lo que parecía fijo en

realidad estaba en constante movimiento y trasformación".

Las fichas del mosaico empezaban a ajustarse. La física teórica asumía una

dirección totalmente nueva, trasformándose en "mecánica cuántica". La

matemática tiene una directa relación con estas trasformaciones y así, a mediados de la

década del 20, entre las verdes colinas que rodean a la Universidad alemana de Gottingen,

y en el laboratorio de Rutherford, en Cambridge, Inglaterra, un núcleo de cerebros

excepcionales prepara, sin saberlo, la mayor catástrofe desatada por el hombre. (sigue) |