|

|

¿CIENCIA O

IDEOLOGÍA?

Entre la confianza y la desconfianza

VER PARA QUERER, QUERER PARA VER

La "correcta" percepción e

interpretación de la realidad es, a la vez, más fácil y más difícil de hacer por la

tendencia que todos tenemos a considerar nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo.

nuestra conducta y nuestro modo de sentir o experimentar como arquetipico -o al menos

prototípico- modelando sobre ellos la imagen del mundo que nos rodea. Es más fácil

porque dado el núcleo psíquico común que como humanos compartimos, ningún

"otro" puede sernos demasiado ajeno. Es más difícil porque dado el intimo y

dogmático compromiso que nos une a los miembros de nuestros grupos más inmediatos todo

lo que no "encaja" con estos intereses compartidos es visto inmediatamente como

amenazador, disruptivo, y finalmente, o se lo domestica o se lo elimina.

Nuestro auto-modelo (el modelo que tenemos de nosotros mismos) afecta en forma directa

qué es lo que podemos ver, cómo podemos verlo y qué valoración debemos darle. Estas

anteojeras (o paradigmas) no están determinadas, exclusivamente por nuestra constitución

biopsíquica, la cual sólo forma el entramado sobre el cual se construye socialmente la

realidad mediante la actualización del imaginario social que compartimos como miembros de

sociedades históricas.

Dicho de otro modo, no siempre vemos lo que queremos ver, sino lo que podemos (nos

dejan/dejamos) ver. Lo increíble no es, por lo tanto, que nuestra percepción esté

teñida de prejuicios (porque estos constituyen, precisamente, la estopa de la que está

hecha la realidad) sino que seamos, a veces, capaces de superarlos obteniendo una visión

compartida de la realidad. El instrumento privilegiado en Occidente para ensanchar esta

base de acuerdos comunes estaría encarnado -al decir de muchos- en la ciencia moderna,

siendo su enemigo más acérrimo la difusión de ideologías. Sin negar la cuota de verdad

que esta bi-partición presupone, creemos que la misma debe ser matizada para así evitar

caer en simplismos y anatemas que terminan sembrando la intolerancia, la caza de brujas y

el terror.

LA OBJETIVIDAD COMO FUENTE DE DESCONOCIMIENTO

Las ciencias del hombre han estado -a

partir de su invención a fines del siglo XVIII- a la caza de la verdad acerca del hombre.

Los políticos y los ideólogos, los publicistas y los teólogos se nutren de sus

conceptos para justificar ciertas formas de pensar, sentir, hacer y desear, como

"normales" y aceptables a la vez que utilizan algunos resultados (evitando

otros) para rechazar alternativas consideradas como inconvenientes, peligrosas o poco

"naturales". El objetivo es siempre el mismo: separar la visión propia (que se

considera científica) de la ajena que siempre estará teñida de subjetivismo e

ideología.

Antecedentes notorios de investigaciones supuestamente desapasionadas o que pretendieron

disociar científicamente al sujeto/investigador (portador de ideología) de su objeto de

estudio, desestimando los marcos categoriales de toda observación se encuentran en la

obra de clásicos como Herodoto y Montesquieu. precursores acabados del etnocentrismo

contemporáneo. Herodoto, analizando las costumbres de los bárbaros, sostenía que

"desde tiempos antiguos el helénico siempre se distinguió de los extranjeros por su

mayor inteligencia y por estar exento de tonterías y locuras". La perspectiva del

griego no difiere demasiado de la adoptada por los misioneros y propagandistas modernos,

de la de los predicadores y defensores de ideologías de derecha (o izquierda) que se

consideran a si mismos depositarios únicos de la verdad.

Otro tanto sucedió con Montesquieu al tratar de describir y analizar

"objetivamente" la sociedad francesa inventando un viajero persa cuyas cartas a

sus paisanos intentaban explicarles el modo de vivir de los franceses. Su intento fue un

noble fracaso. Las Cartas Persas sobreviven hoy apenas como una muestra literaria. En

contraposición, las Memorias apasionadas y vehementes de Saint-Simon dejan al descubierto

-junto a su exaltación de la subjetividad y su carga ideológica- mucho de lo interesante

de la vida social de la monarquía.

De los clásicos a los modernos los prejuicios en favor de una ciencia aséptica y una

ideología condenada no han hecho más que refinarse. A fines del siglo XX en pleno

reflorecimiento neo-positivista y tecnocrático estamos tan convencidos en Occidente de

que lo único que nos puede salvar del error es la ciencia, que sencillamente pasamos por

alto que ni el error ni la verdad son meras constataciones -reflejos (in)fieles de una

realidad preexistente en si misma- sino que son los productos del (des) conocimiento

humano. El error anida en el corazón de la ciencia y en el universo de la mentira

(ideológica) siempre hay atisbos de verdad. Conocer es reconocer y desconocer una y mil

veces.

Que los prejuicios del científico traspasan el sometimiento que dice deber al método

científico es algo que aunque vemos a diario cuesta mucho reconocer. Pocos autores son

capaces de aceptar que los "nobles" intereses del saber que dicen perseguir

están cosidos en forma indivisible a motivaciones y preocupaciones personales,

profesionales, sociales, etc., que ninguna iniciación metodológica es capaz de disolver.

Por suerte estas alianzas inconscientes salen, a veces, a la luz.

En 1932 el antropólogo norteamericano Alfred Kroeber envió a su talentoso discípulo

franco-húngaro, George Devereux a investigar la previamente desconocida conducta sexual

de los indios mohave, déficit que atribuía no tanto a la resistencia de los

colonizadores a divulgar su conducta sexual cuanto a las resistencias de los antropólogos

norteamericanos en explicitarla. "Usted que es un europeo -le dijo Kroeber a

Devereux- podría hacer así una valiosa aportación a la etnografía de América. "

Ejemplos semejantes abundan. A principios de 1940 una organización norteamericana había

decidido patrocinar una investigación en gran escala acerca de los negros

norteamericanos. El mismo Devereux le pediría a un sabio sueco que estuviera al mando. El

resultado obtenido fue el importante trabajo: El Dilema Americano a cargo del que sería

muchos años más tarde el Premio Nobel Gunnar Myrdal. La razón del pedido era

inequívocamente clara: un europeo podía indagar este problema peliagudo mucho más

"objetivamente" que un norteamericano.

Debemos agradecer a Freud haber sido uno de los primeros en comprender que los problemas

planteadas por el hecho de que observador y observado posean una humanidad compartida no

requería una maniobra defensiva sino un tratamiento y aprovechamiento consciente y

racional de este hecho inevitable. La utilización crítica y cuidadosa de dicha

enseñanza junto a las revelaciones no menos importantes provocadas por Nietzsche, Marx,

la etnopsiquiatria y la historia natural y la sociología radical del conocimiento

facilitan la hipervaloración del sentido común del observador a la vez que reducen la

posibilidad de una subvaloracion elitista de lo observado. Hay que renunciar a toda costa

a vernos confinados en la adaptación positivista de la ciencia o en la idolatrización

utópica de la ideología.

LA PERTURBACIÓN COMO FUENTE DE

DESCONOCIMIENTO

Porque fuimos víctimas de la

fascinación que sobre nosotros ejercen las polarizaciones y los extremos pudimos algún

día aceptar, activa o pasivamente la cruzada ideológica que asoló nuestro país durante

la última década. Porque fuimos víctimas de la fascinación de las polarizaciones y los

extremos, creímos que dicha cruzada ideológica no enlutaría la pureza y el asepticismo

de la ciudadela tecnocrática y científica. Nuestro error (nuestro exceso de confianza),

nuestra estupefacción actual no difieren demasiado de la experimentada por tantos otros

seres humanos del navío espacial Tierra al serles revelados los crímenes contra la

humanidad cometidos por los regímenes pertenecientes a las más variadas posiciones del

espectro ideológico. Mucho nos costará elaborar las marcas de esta década sádica.

Quizás nunca antes en nuestra historia nos hizo más falta un mínimo de higiene

intelectual. Se nos retrucará -con cierto dejo de razón- que la desconfianza desmesurada

conduce a la hipercrítica convirtiéndonos en paranoicos. Ya sabemos que por el camino de

la hiperdesconfianza sólo se arriba a un nuevo credo al que el desconfiado termina

otorgando confianza: el del complot de la mentira universal con el fin de engañar a las

buenas gentes. Aún así no debemos emitir más cheques en blanco; "(...) No podemos

prescindir de la red de confianza/desconfianza, pero en lugar de aplicarlas a priori a

todos los acontecimientos deberíamos, por el contrario, en función precisamente de estos

acontecimientos, hacerles sufrir pruebas verificadoras (E. Morin)".

Esas verificaciones son precisamente las perturbaciones (Watergates. denuncias de tumbas

N.N., descrédito del último fraude científico) que a veces nos hacen dudar. Es la pista

descubierta por un periodista que lleva a percibir la incongruencia entre la afirmación

del funcionario de turno y su apoteótico discurso en el momento de asunción al cargo; es

la discrepancia entre el saldo bancario de quien debiendo vivir de una modesta jubilación

ostenta palacios y placeres; es la súbita intuición que desbarranca teorías

científicas creídas eternas y exige su reemplazo por ideas nuevas y desconocidas; es la

venganza de la impredecible razón histórica que hoy enaltece a quien ayer execró.

No hagamos pues de la ciencia el lugar de la confianza ni de la ideología el lugar de la

desconfianza -ni al revés-. La amnesia social nos ha convertido a casi todos los

argentinos en autómatas antisociales. Esta amnesia hunde sus raíces en la angustia que

nos causa el terror pasado y el terror futuro con la perspectiva de una guerra nuclear

limitada a nuestras puertas -gentileza de Galtieri de por medio.

Lo esencial es invisible a los ojos. Por suerte. Mientras creímos lo contrario siempre

apostamos a la palabra milagrosa, al partido salvador, al mesías redentor. Hoy empezamos

a aceptar esa invisibilidad y junto con ella la necesidad de tolerancia hacia las ideas

ajenas, la importancia de autonomía de los otros y la posibilidad de que la articulación

social se nutra de múltiples diferencias que ninguna fantasía de orden social perfecto

puede hacernos olvidar.

Alejandro Piscitelli

agosto 1983 |

APORTES

CONSTITUCIONALES

Son tiempos

político-institucionales. En los últimos meses hemos recibido un baño de promesas,

métodos para encarar el destino y modo de acercarnos al futuro llenos de optimismo (el 30

de octubre se terminaron las palabras y esperemos que no haya comenzado la decepción de

la democracia). Para no convertirme en un portador de malos augurios sino, en todo lo

contrario, éstos son, a mi juicio, algunos aportes constitucionales que invito a pensar y

disentir.

DERECHO A LA INCOHERENCIA

La coherencia, ese mito en que todos

creemos con bastante petulancia, está dominado por un concepto mucho más amplio: la

razón. Es ella quien nos prefija un estilo cuantitativo de comprensión del mundo basado

en el cálculo y la exactitud (salimos con el metro a medir la realidad y creemos que lo

que nos rodea es sólo una medida). Ser coherentes significa ser adultos. La modernidad

nos prepara en todas nuestras etapas formativas, para una vida calculada y calculadora.

Así llegamos a la madurez en un estado de coherencia militante que está más cerca de lo

establecido (y de la muerte), de lo predeterminado y previsible que la alegría creativa,

espontánea y básicamente incoherente del niño.

El derecho a la incoherencia no significa un atentado a la ética ni aprueba la

separación palabra/vida en el sentido que se dice: fulano es un incoherente, dice A pero

vive B.

El derecho a la incoherencia significa levantar un valor ético olvidado. Recupera la

imaginación creadora frente a la lógica universalista y las verdades absolutas.

Significa, también, recuperar el azar de la vida, el carácter descentrado del destino y

lo que es más importante, levanta las incoherencias que cada uno de nosotros somos frente

a la supuesta racionalidad del Poder Establecido.

DERECHO A LA INSUMISIÓN

El discurso político reafirma al

Estado. ¿En qué estado nos deja el Estado? Los políticos en el llano se transforman

luego en funcionarios del Gran Administrador (El Ogro Filantrópico, según Octavio Paz).

Funcionan, los funcionarios, de acuerdo a la noción del Poder delegado, los que mandan en

detrimento de los que sólo obedecen. Hemos delegado nuestro poder en los representantes.

¿Estos representan a la comunidad o al Estado?

Nuestro país se caracteriza por tener mucha política (Estado) y poca Etica. Mantenerse

en la insumisión es delegar lo menos para habitar lo más (poder personal y comunal). La

esencia del Estado es la imposición (numérica o elitista) pero antes debe homogeneizar

las almas para calmar los ánimos insumisos que anidan en cada individuo. Nuestros

representantes deben presentarnos no con paternalismo (amable o militar) sino con toda la

heterogeneidad que somos en tanto diferentes. La comunidad fuerte manifestada en todo su

vigor puede imponerle al Estado su rebeldía a la uniformación ideológica. La democracia

es la forma más anti-autoritaria de gobierno, es más fuerte cuanto menos Poder

deleguemos y, cuanto más insumisos nos mantengamos. estaremos menos expuestos ante los

golpes del Estado.

DERECHO AL EROTISMO

Los argentinos hemos hecho el amor

muchos años con la luz apagada. Se trata de prender la lámpara y "Ver". ¿Qué

se ve? nada. Si uno no tiene los ojos apropiados y sólo sabe mirar. Tenemos el derecho a

indagar más profundamente, más intensamente en el cómo del amor: el erotismo. Los

animales repiten el modo de hacer el amor, decía Bataille, los hombres no. El Erotismo es

el "ismo2 menos dogmático y más pluralista, en tanto menos clasificado y menos

ordenado lo hagamos. El amor es una experiencia singular donde el cómo remite a la

libertad. No existe en este mundo explicado y analizado hasta el hartazgo una experiencia

menos controlada que el amor.

La moral judeo-cristiana critica la exacerbación de los instintos. Es necesario

reivindicar, entonces, el sentido de la voluptuosidad.

En el sexo, aún hoy, las pasiones siguen vigentes. El Erotismo es la expresión viva de

ello, es la pregunta sin tiempo del ¿cómo lo hacemos hoy? Eso en el sexo. ¿Y en la

vida? ¿cómo lo hacemos hoy?

El Erotismo remite al Arte, a la imaginación y al goce. Este derecho asume el' 'ver"

como forma de vida.

DERECHO AL EGOÍSMO

Sólo los egos fuertes pueden dar Porque

les sobra. Este es un derecho muy importante para la vida institucional y muy peligroso si

ha sido entendido autoritariamente. Es importante, porque reivindica y defiende la

apología de la subjetividad frente al objetivismo que nos iguala en una forma de

pensamiento monocorde, de base fascista y prepotente.

Los egoístas son aquellos que tienen un decir propio y el suficiente poder para

mantenerse en la diferencia. Mantienen su voz y son solidarios porque saben de la soledad.

Soledad, no de la chachara de los medios de comunicación sino aquella de los que han

elegido qué hacer por encima de cualquier imposición.

Una comunidad es aquella que puede generar formas organizativas propias, democráticas y

horizontales, y al mismo tiempo no ser, como siempre sucede, superadoras de la

individualidad. La sociedad es tradicionalmente concebida como control de los unos sobre

los otros. Necesita, a través del Estado, tener un rebaño de almas sumisas que puedan

producir siempre más.

El derecho al egoísmo no pretende negar el encuentro con el Otro. Todo lo contrario,

expresa solamente que ese encuentro sólo puede darse con egos fuertes y decididos, que no

quieran otros sometidos, pobres espectadores de la vida. El egoísta no es prepotente,

solo "ES", y por lo tanto "deja ser''.

DERECHO A PREGUNTAR

La democracia, forma insustituible de

lucha contra el Estado, puede volcarse, al estatismo controlador, si la comunidad no logra

democratizar todos y cada uno de sus más íntimos aspectos. Ahí es donde los

funcionarios son representantes del estado de cosas o no.

La pregunta, aquella femenina dama y ya olvidada forma de relacionarnos con el mundo, ha

sido derrotada. De ella surgió la filosofía (totalmente derrotada también). La una.

achicada en su espacio vital por la contaminación de las respuestas (ideologías), la

otra, olvidada por viejecilla inadecuada, fue superada por la respuesta científica.

Su pregunta Sí molesta, señor. Porque pone en duda. Y a no dudar que la respuesta es

siempre ¡Una SOLA!

El derecho a la pregunta remite no solo al cómo (que permite una respuesta ya

condicionada) sino al qué. Esta no permite más que el asombro y la duda.

Los niños son preguntones. La tarea educativa los ubica con el correr de los años, en

las respuestas. Las respuestas admiten solo acatamiento (seguramente es el momento del

paso de la niñez a la... obsecuencia).

Reivindico este derecho porque al igual que los otros sólo intentan fortalecer la defensa

de aquello que todavía es para nosotros algo abstracto: la democracia.

Leonardo Sacco

diciembre 1983

Contratapas de la Revista

Mutantia

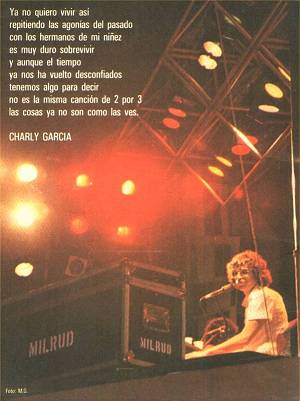

Yo no quiero vivir así, repitiendo las agonías del pasado, con

los hermanos de mi niñez, es muy duro sobrevivir y aunque el tiempo ya nos ha vuelto

desconfiados tenemos algo para decir, no es la misma canción de 2 por 3, las cosas ya no

son como las ves. Charly García

Oye tú, allí afuera en el frío, quedándote solo,

envejeciendo, ¿puedes sentirme?. Oye tú, de pie en los pasillos con los pies picando y

sonrisas esfumantes ¿puedes sentirme?. Oye tú,, no los ayudes a enterrar la luz. No te

rindas sin pelear. Oye tú, no me digas que no hay esperanza. Unidos nos sostenemos,

divididos nos hundimos. Pink Floyd, The Wall

|