|

crónicas del siglo pasado |

|

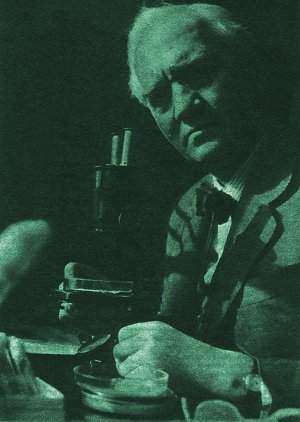

Alejandro Fleming, padre de los antibióticos

por José Julio Castro

|

|

|

|

LA ciencia ha encontrado dos maneras de destruir a los microbios y bacterias, causantes de enfermedades: la quimioterapia y la antibiosis. La primera es vieja. Ya emplearon plantas y otros productos naturales los antiguos pueblos sudamericanos, los griegos, los indios y los chinos. Paracelso, en el siglo XVI, le dio considerable impulso, mas su contenido científico se lo prestó el médico alemán Paul Ehrlich, muerto en 1915. La quimioterapia es la introducción en el organismo de productos químicos que curen sin dañar al paciente, que destruyan a los microbios perjudiciales. La antibiosis introduce en el organismo pequeños seres vivos (microorganismos) beneficiosas, que luchan y actúen contra los microorganismos dañinos, impidiendo su crecimiento o exterminándolos. Esa lucha entre las microorganismos ya había sido observada por algunos investigadores (Parkington, en 1640; Pastelur, De Bary...) con asombro, pero sin llegar a extraer consecuencias ni a pensar en su aprovechamiento.

Fué necesaria la intervención de un modesto investigador y médico de 47 años, quien, un día gris del invierno londinense de 1928, en el laboratorio del hospital Santa María (barrio obrero de Paddington), cuando trabajaba en el estudio de cultivos de estafilococos (ciertos microorganismos perniciosos) observó que en un platillo contaminado aparecían, en sus bordes, apretadas colonias de diminutos hongos, con aspecto de césped blanco por un lado y gris verdoso por otro. Este moho había hecho estragos en su labor; mas, curioso, lo observó con atención, advirtiendo que alrededor de los hongos se había producido un vacío, un espacio claro y libre de estafilococos. En la lucha entablada, los hongos, triunfantes, habían hecho retroceder al enemigo, quedando entre los rivales un espacio desierto, una "tierra de nadie". Este fenómeno, que otros desdeñaron, prendió en el espíritu del sabio predispuesto por años de estudio y dedicación, y encendió el deseo de buscar el porqué de esa huida en derrota del microorganismo nociva la labor fué dura. Cultivo el hongo, lo estudió a fondo; logró identificarlo: era un moho semejante al "Penicillium notatum" citado por Westling en 1911. Estudió su poder destructor de microorganismos. Halló que casi todas las bacterias ofensivas, como las de la difteria, la gangrena, la sífilis y otras, eran combatidas por el hongo. El sabio resumió sus trabajos y los publicó, en 1929, en una revista profesional inglesa. Al pie

había una firma: Alejandro Fleming.

El momento no era oportuno. Existía entonces un poderoso interés por los productos quimioterápicos, inaugurados por Ehrlich con el Salvarsán (antisifilítico), continuado con productos contra el paludismo y la amebiasis, y por los trabajos de Domagk, que habían de desembocar en el descubrimiento de las sulfamidas. Los trabajos primeros de Fleming apenas tuvieron eco, mas su interés no amenguó. Mañana tras mañana, en el ómnibus urbano acudía al laboratorio. Seguía su tarea con método y calma. Inyectó la solución descubierta y preparada por él a diversos animales para cerciorarse de que no producía intoxicación. Probó el comportamiento de la solución ante los glóbulos rojos, para convencerse que no los destruía. Los medios limitados y pobres de que disponía labor agotadora, mas continuaba sin desmayar. Sus informes seguían apareciendo en la prensa profesional.

Primero fué un químico joven y rico quien propuso una colaboración que fué aceptada. Luego fué Florey, director de los magníficos laboratorios de la Universidad de Oxford. Más tarde vino Chain, quien desconfiaba de las sulfamidas por sus efectos a veces peligrosos. Grandes instalaciones, modernos equipos se sumaron al esfuerzo del sabio, y la solución, bautizada con el nombre de penicilina, fué aislada. Un agente de policía, con enfermedad considerada incurable, incluso con las sulfamidas, fué inyectado. La fiebre desapareció y la infección cedió, pero la cantidad disponible de penicilina era insuficiente, y esa vez ganó todavía la muerte...

Triunfaba el nuevo producto. Realizó ensayos y milagros en la guerra; los confirmó en la paz. Hoy la fabricación, perfeccionada, permite abastecer, a precio asequible, al mundo entero. Nuevas formas han permitido suprimir las inyecciones repetidas cada dos o tres horas se administra por vía bucal, en pomadas, etc. Su eficacia es amplísima contra neumonía, ciertos reumatismos, difteria, heridas infectadas, escarlatina, sífilis, gangrenas, meningitis, etc. Como Fleming dijera hace unos meses ante un auditorio de médicos en Cleveland (Estados Unidos), una simple inyección de la penicilina de hoy contiene más sustancia pura y activa que los primeros diez litros de caldo de cultivo obtenidos por él hace veinte años.

El descubrimiento de Fleming no fué obra de la casualidad. Obedeció a una trayectoria de vida encaminada, como meta, hacia lo que halló. Fué la consecuencia de una preparación minuciosa y de una labor constante. Nació en la aldea escocesa de Lochfield, en 1881, en el seno de un hogar modesto. Asistió a una escuela rural, y desde muy joven hubo de ganarse la vida. Trabajando y logrando becas se costeó sus estudios de medicina, graduándose en 1908 con las máximas calificaciones. Actuó como capitán médico en la primera guerra mundial. A su regreso, decidida su orientación, se dedicó a la bacteriología. Profesor en 1920, a poco descubrió la lizosima, poderoso principio antiséptico que existe en las lágrimas humanas, en las mucosidades y en la clara de huevo. Cuando el descubrimiento, de la penicilina y de sus aplicaciones trascendió, llegó la gloria para Fleming, que la recibió sin afectación y sin engreimiento. Universidades de todo el mundo lo nombraron profesor de honor (Dublin, Roma, Río de Janeiro, Harvard, Bruselas, París, Atenas, Madrid, Montreal, etc., etc.); la monarquía inglesa le concedió la dignidad del par del reino; se le designó presidente vitalicio de la Sociedad General de Microbiología; la Argentina le hizo miembro de honor de la Academia de Medicina; Francia le otorgó la Legión de Honor, y en 1946 se le confirió, en unión de sus colaboradores Florey y Chain, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología.

Como si tal cosa, aquel hombre que se propuso ser médico "para salvar a los niños enfermos" siguió, con su paraguas al brazo, acudiendo al laboratorio, saludando con su sonrisa abierta y cordial a los vecinos, conversando acerca del tiempo con el guarda del óminbus. Su trabajo se orientó hacia la perfección, estudio y purificación de la penicilina. Su vida ha continuado siendo una lección de sencillez, de trabajo y de constancia.

Además, su integridad y su amor a la verdad le han llevado, en estos últimos años, a la realización de un rasgo ejemplar. Porque el hombre que crea algo, por simple, endeble y trivial que su creación sea, no suele emprender la critica de su propia obra. Aunque, a veces, muy en el trasfondo de su conciencia, surjan estimaciones desfavorables para su obra, se guardará muy mucho de ponerlas de manifiesto. Fleming, con un valor y una sinceridad que agigantan su figura, cuando médicos y laboratorios entusiasmados han abusado de la penicilina, cuando la han prodigado en demasía para afecciones leves, curables por otros procedimientos, ha levantado su voz invocando la prudencia, recomendando la moderación, diciendo que el empleo exagerado puede acarrear desequilibrios en la flora intestinal, que el uso del producto para una enfermedad trivial puede engendrar en el paciente una resistencia a la penicilina que la haga inútil si posteriormente hay que esgrimirla para enfermedad grave. "Prudencia en el médico, y disciplina en el enfermo", aconsejó siempre a los médicos el ilustre hombre de ciencia que acaba de morir.

revista vea y lea

04/1955

|

|

|