|

crónicas del siglo pasado |

|

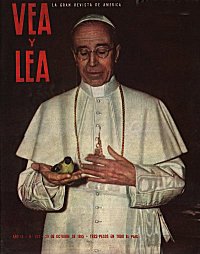

EL ROMANO

que más trabaja

Tanto en verano como en invierno, sano o convaleciente, y a pesar de sus 80 años ya cumplidos, Pío XII es el más madrugador de los romanos y el último en acostarse.

Texto de JORGE VECCHIETTI

|

|

|

|

EL 18 de diciembre del año pasado, un sol glorioso, especial para triunfos y paseos por el campo, iluminó de improviso el cielo de Roma. "¡Qué delicia! ¡Que hermosa mañana! Realmente nos dice: Camina, camina'", parecía aconsejar Belli desde lo alto de su monumento en la entrada del Trastevere, un barrio donde el sol será siempre gustado, sorbido lentamente, rayo por rayo, como el don más apreciable de la vida. "Hemos tenido días tétricos, pero hoy se puede hablar de primavera". Fué justamente en un día semejante, en que Roma, vibrante de luz, parece realmente suspendida de un hilo de seda, como dice una leyenda de la Edad Media, cuando Pío XII, en medio de la sorpresa general, decidió salir a los jardines. Sin duda lo había atraído, como romano y andarín que es, la vista que se admira desde las ventanas del palacio, aquella luminosa, interminable y variadísima extensión de techados, columnas, balcones y bóvedas, encerrada entre los pinos del Janículo y las encinas de la Villa Médicis. Fué sólo un momento. A las tres de la tarde, el Papa salió al patio de San Dámaso, subió al automóvil y dio una vuelta por los jardines del Vaticano: veinticinco minutos en total.

Al dar la noticia, los cronistas "laicos" no pudieron evitar de insistir sobre ciertas antiguas fruslerías del ceremonial, de la historia, de la vida vaticana, que ahora volvían a ser útiles como antes, así como de actualidad: el "Cadillac" negro con chapa SCV 1, el palafrenero que aguarda en el patio, el paseo cubierto que hizo construir el

Papa alpinista y andarín Pío XI, los ascensores que llevan al departamento privado y los camareros que se arrodillan, y finalmente la amenidad y la quietud de los jardines, hasta ayer la única distracción del "prisionero voluntario" que vive en el palacio de Sixto V. Un diario agregó que "estaba vestido de blanco, con una pequeña muceta de lana sobre los hombros". Era ésta una observación natural, aunque quizá inexacta en cuanto al detalle de la muceta, pero proporcionaba un toque afectuoso, confidencial, a la escena. Aquella mantilla de lana, llevada por el Papa en una tarde de sol casi calurosa, daba una excelente idea del anciano solitario que tenía mucha prisa en curarse para volver cuanto antes, a pesar de los consejos de sus médicos, a su trabajo, a su grande y anónima familia dispersa por el mundo. El comentario del "Osservatore Romano", por supuesto, estaba redactado en un tono más elevado y también más prudente: "Si el conjunto de las circunstancias fuese, como se desea vivamente, siempre tan favorable, estas salidas a los jardines podrían repetirse de inmediato, hasta llegar a su regularidad acostumbrada". Ningún comentarista, de ambos lados de la puerta de bronce, olvidaba que habían transcurrido dos semanas desde aquella noche en que tas ediciones extraordinarias de los diarios habían dado la voz de alarma con sus titulares en primera página: "El Papa, víctima de una crisis

cardiaca". "El Papa ha pedido los Sacramentos". Durante el mes de mayo, en un concierto de música clásica que se dio en el Vaticano, los cardenales, obispos y embajadores invitados tuvieron la agradable sorpresa de ver con qué interés y deleite, con qué juvenil entusiasmo, Pío XII seguía el programa, llegando por momentos a acompañar, con un leve movimiento de la cabeza o un delicado batir de los dedos en las rodillas, el ritmo de las sinfonías que le gustaban especialmente. Los que han oído luego su voz levantarse, admonitoria y segura, en la Plaza San Pedro, en la mañana del domingo de Pascua, o lo han visto durante su visita a la exposición de Fra Angélico y oyeron sus preguntas expresadas con presteza y erudición, se han llevado una impresión extraordinaria: la impresión que despierta siempre, aun en los observadores más penetrantes y astutos, el espectáculo de una inteligencia superior, de una virtud ejemplar a la que los sufrimientos físicos y morales, lejos de abatir, confieren un vigor más sutil, una luz más intensa.

SERVUS SERVORUM DEI

Terminado el largo invierno de la enfermedad. Pío XII ha vuelto a aquella "regularidad acostumbrada" que señala su jornada entera, a esa norma austera, de una monotonía inflexible, que él sigue desde hace dieciséis años, desde el día en que fué coronado Papa y al mismo tiempo que, el hábito blanco, que, según tos liturgistas, es el color de la inocencia y de la fe —"el signo más aparente de su destino, de su privilegio y de su condena", recuerda Silvio Negro—, asumió los títulos más solemnes y graves que jamás un soberano ha llevado en la historia de la humanidad: Obispo de Roma, Vicario de Jesucristo, Sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de la Provincia Romana, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pío XII es, además, según una denominación muy humilde de doce siglos de antigüedad, el 'Servus servorum Dei (Siervo de los siervos de Dios).

No cabe ninguna duda, por lo que se refiere a la vida privada y al género y la intensidad del trabajo en el que se empeñan desde el alba hasta muy entrada la noche, de que los Papas de nuestros tiempos se "adhieren" mas a la antigua apelación de Gregorio Magno que a los títulos que resaltan hoy de las primeras páginas del Anuario Pontificio.

La jornada de Pío XII no difiere, en apariencia, de la de Pío XI o Benedicto XV o Pío X, sino por el temperamento personal y el ritmo más rápido, más nervioso, que la sociedad de hoy imprime a todas las cosas, inclusive a la Curia, ritmo que finalmente transforma todo en una suma siempre más importante de cuestiones que tratar, de deberes que cumplir, de expedientes que despachar. Una "Vida de Papa", para indicar una existencia agradable, sin preocupaciones materiales ni límites en el ocio, ya ha dejado de ser exacto para representar el eco remoto de una polémica política y de una sátira popular que se han puesto espontáneamente al día, encontrando otras expresiones mucho más pintorescas y acertadas. En efecto, ¿quién se atrevería, hoy día, a envidiar al hombre vestido de blanco, cuya jornada está establecida en sus detalles por un protocolo hecho de costumbres y obligaciones muy severas, todas estampadas sobre un concepto de la santidad en las acciones y los pensamientos, un modelo de dignidad personal que por momentos, en este mundo dominado por las pasiones, pueden parecer hasta fantásticos, como los espejismos en el desierto?

A las seis y cuarto (antes de su enfermedad, el "despertar" era a las seis). Pío XII se levanta y se asea. Al igual que Pío XI, también se afeita a sí mismo, pero con una máquina eléctrica, regalo del cardenal Spellman. La

jornada, en sus aspectos exteriores, se puede resumir en pocas palabras: comienza muy temprano, como la de un obrero que debe apresurarse para llegar a su taller, y termina muy tarde, como la de un sabio al que le cuesta alejarse de sus estudios. A las siete y media, infaliblemente, el Papa entra en la pequeña capilla del tercer piso —el piso que desde los tiempos de Pío X está reservado para los aposentos privados— para celebrar allí la misa. A menudo lo asiste el ayudante de cámara, comendador Giovanni Stefanori, un anciano y devoto romano que de niño era monaguillo en San Pedro.

El arreglo de la capilla es sobrio y lleva los rastros del paso de los predecesores —un

reclinatorio, una estatua de la Virgen, un cuadro sagrado—, al igual que todas las habitaciones, salas y palacios en los cuales se desarrolla la vida de un Papa. Unos minutos para el desayuno (café con leche y jugo de fruta o un huevo, después de su enfermedad), y Pío XII, a las ocho y media, desciende en el ascensor al segundo piso, donde está el departamento de honor o de representación, y entra en su "biblioteca privada", es decir, su despacho. Comienza su labor del día con el informe que monseñor Dell'Acqua y monseñor Tardini, respectivamente ministros del Interior y del Exterior en el "gobierno" de la Santa Sede, le presentan sobre los acontecimientos más importantes y las cuestiones más urgentes que tocan, de manera directa o indirecta, a la vida de la Iglesia en el mundo.

UN GRAN BURÓCRATA...

Si se piensa en la situación que prevalecía en los tiempos de León XII o de Pío X, y se la compara con la de hoy —con sus frecuentes peligros de guerra y llamados al Papa, en calidad de arbitro de los pueblos, con el clero expulsado, acechado o perseguido en muchos países, con la aparición de ideologías adversas a la Iglesia de Roma—, resulta fácil imaginar toda la aplicación, el equilibrio, la fuerza de espíritu que necesita el hombre vestido de blanco que está sentado detrás de un escritorio cubierto de carpetas y despachos, y que en apariencia no parece muy distinto, en estas circunstancias, de los grandes burócratas que dirigen y mandan en los ministerios de la Roma laica, del otro lado de la Plaza San Pedro.

Así, entre audiencias, correspondencia que examinar, órdenes que impartir, discursos y mensajes que redactar, transcurre la mañana. Esta sigue un bosquejo, un plan de trabajo que se va naturalmente cumpliendo, con las interpretaciones necesarias. Basta pensar, por ejemplo, en las solemnes ceremonias en San Pedro, y en los discursos "urbi et orbi"; en las visitas de jefes de Estado, de

príncipes, ministros que pasan por Roma; en los cortejos de peregrinos, religiosos y turistas que entran en la Sala Clementina; en los embajadores que vienen a someter delicadas cuestiones de derecho internacional, o en los prefectos de las congregaciones, cardenales, obispos, que vienen a conferenciar sobre los innumerables problemas de la Iglesia universal. Es un vaivén continuo de gente de toda raza, lengua y vestimenta, desde el cortejo de los personajes de frac que desfilan por las salas, entre las alabardas y los uniformes rutilantes de los suizos, hasta la humilde comitiva de fieles que se acercan temerosos, encabezados por un cura de campaña.

Volvamos a la biblioteca privada. Sobre una pequeña mesa, al lado del escritorio, están colocados dos teléfonos: uno, dorado y llevando impresas las armas papales, que fué regalado a Pío XI alrededor del año 1930 por la compañía norteamericana que instaló la red telefónica en el Vaticano, y otro de color blanco. Pío XI prefería al teléfono, para comunicarse más rápidamente con sus colaboradores, el dictáfono, instrumento que debía probablemente recordarle la dinámica actividad de sus conciudadanos milaneses. A Pío XII, en cambio, le gustan todos los recursos de la técnica moderna desde la radio hasta la televisión, desde el teléfono hasta la máquina de escribir, y utiliza estos elementos de buena gana y personalmente. Jamás se anuncia por teléfono. La persona llamada, y se trata siempre, naturalmente, de colaboradores muy cercanos, oye la voz del Papa y la reconoce en seguida, hasta por la ligera inflexión romana que la costumbre de hablar corrientemente cinco o seis idiomas no ha podido borrar del todo.

Alrededor de la una, si la mañana ha sido tranquila, el Papa vuelve a su departamento para el almuerzo: una sopa de verduras, un trozo de carne o un poco de pescado hervido, una fruta, todo en proporciones reducidas. Si es cierto que León XII "comía como una hormiga", también Pío XII se alimenta como un pajarillo: como uno de esos jilgueros o canarios de raza alemana, muy buenos cantores, que él tiene en cuatro jaulas en el comedor y lo regocijan durante las pausas de la jornada. Los pajarillos que gorjean en la casa del Papa, y que se hacen oír en el teléfono cuando alguien llama a la antesala, son una gentil innovación de Pío XII, que no renuncia a sus pequeños amigos ni siquiera cuando se traslada a Castel Gandolfo. La partida de las jaulas y la agitación de "Dompfaff" o "cantor del Domo", su pajarillo predilecto, constituyen asimismo, para la Curia, la señal de que Su Santidad está a punto de emprender viaje.

AMANTE DE LA NATURALEZA

A las 14.30, el Papa desciende hasta el patio de San Dámaso y da ese paseo cotidiano en los jardines que, el 18 de diciembre último, como lo hemos dicho al principio, se hallaba reducido a contados minutos. Ahora, el paseo ha vuelto a ser, como en los años pasados, de una hora exactamente ("el Papa —dicen en la Curia— es tan puntual que se podría regular el reloj por su salida y su retorno al palacio"). Primero, un breve trayecto en el automóvil manejado por el fiel chofer

Ángelo Stoppa, y luego un largo paseo a pie: bajo la recova en los días de mal tiempo, y por los senderos, los

bosquecillos de mirto, los espacios floridos, los céspedes olorosos, en los días de sol. Mientras Camina, Pío XII no deja de leer y anotar las cartas que se ha llevado "fuera de oficio", de esbozar el texto de un mensaje, de estudiar un pasaje de algún discurso. Es ésta una tarea que difiere de la otra, "despachada" en el segundo piso del palacio, sólo porque se cumple al aire libre, en una soledad perfecta. Luego, después de su hora en los jardines a la que Pío XII jamás renuncia, ni siquiera cuando tiene fiebre, vuelve el Papa a su biblioteca privada, hasta la hora del rosario. Café con leche para la cena, un poco de radio, y el solitario soberano de este palacio, casi tan amplio como su territorio, retorna a su trabajo.

El transeúnte que pasa por la Plaza San Pedro y alza la mirada hacia el palacio se da cuenta de que en el tercer piso una ventana permanece iluminada hasta la una, las dos de la madrugada, como cierta vez, antes que las ediciones extraordinarias lanzaran la voz de alarma. Los médicos suspiran y menean la cabeza, y el "Osservatore Romano" se esfuerza en recomendar con finura al convaleciente que se cuide. Mañana por la mañana. Pío XII será, como siempre desde hace dieciséis años, el primer romano en levantarse del lecho.

vea y lea

20/10/55

|

|

|