|

|

Los chicos en la falda

Escribe: Miguel Briante

Cinco mil por recital. Más de

mil afuera. Durmiendo en carpas, en hoteles, en pensiones, en la calle. Todos son

jóvenes, todos fueron al Tercer Festival de Rock de La Falda, en Córdoba. No será

representativo, pero es sintomático. El que sigue, es un relato parcial de ese encuentro.

Parcial porque toma una parte de los hechos, y parcial (tal vez) porque pertenece a

alguien que no vive en el mundo del rock.

Ahí, enfrente, hay un cartel que dice: Prohibido entrar con botellas de vidrio y

pelota (de goma). Después viene la pileta alargada y más allá, manso, achicado, el

río. Es el balneario de La Falda y miramos desde la puerta del restaurante -más que

nada, parrilla- en el que suenan cucharas acompasadas, una guitarra, voces que ahora

cantan una canción de León Gieco y enseguida cantarán una zamba (nunca un tango) para

volver al rock. Hay varios acentos: porteño, cordobés, mendocino, santiagueño, del Sur.

No hay muchas edades: de 18 a 25 años, es el promedio. La ropa: zapatillas, jeans, algún

poncho, camisas de colores. Todos parecen tener una rara formación musical; muy pocos

desafinan y saben casi todas las letras de memoria. Es el mediodía, y hace poco que ha

dejado de llover. Ahí al costado, el pacífico camping familiar se ha transformado en

campamento de rockeros: carpas abigarradas, ropa tendida entre el tanteo de alguna

guitarra, una tumbadora quebrando el principio de la siesta.

Domingo siete, día final, por

este año, del Festival de Rock de La Falda. Ya han actuado, en noches anteriores, León

Gieco, Porchetto, Rada, Litto Nebbia, La Fuente, Alejandro Lerner y La Magia, Montesano,

Los abuelos de la nada. Los de El Porteño llegamos el sábado por la tarde. Alguien nos

dijo que fuéramos al campamento, donde -después de cada recital- las fogatas y los

cantos continuaban la fiesta hasta más allá del alba. La lluvia comenzó al final del

recital del sábado y duró toda la noche. En las carpas, hubo silencio. Hoy, domingo, ha

parado la lluvia y con eso la preocupación de Mario Luna, un locutor de radio que desde

hace tres años organiza este festival, y que este año ha logrado -"a pesar de la

gente de la Falda, que piensa que esto tiene que ser un lugar para mayores, y mira con

desdén a los jóvenes"- el apoyo de la Intendencia, la Policía y los Bomberos:

"Cinco mil personas por recital, un éxito". "Esta vez las autoridades, la

policía, están del lado nuestro", dijo Luna al iniciar este tercer festival. Por

allá enfrente, del otro lado del río que limita uno de los costados del camping, pasa,

lento, ahora, un coche policial.

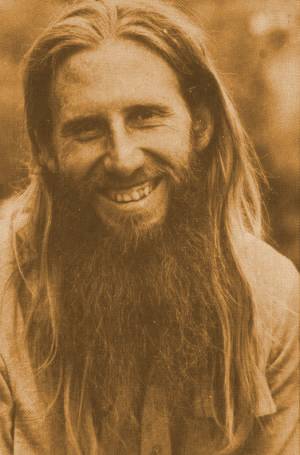

Mientras comíamos, una de nuestras fotógrafas (18 años, rockera) ha andado por

ahí, registrando la vida del campamento. "Tengo la tapa -dice- un grupo nos espera.

Les dije que ustedes eran mayores, pero que eran macanudos. Que se podía hablar". La

contraseña para los mayores, para mí, que no soy un ducho en rock, la mirada del otro,

el espejo antropoperiodístico. Caminamos; en un momento me quedo atrás porque, mientras

pienso adonde iremos (porque los otros ya están casi en la punta del campamento,

orillando el río siento, más que oigo, un alboroto. "Se puso a correr, el

tonto", dice, en la puerta de una carpa, un chico barbudo, y otros dos chicos

asienten. Miran hacia el interior del campamento, que comienza a moverse: un hombre de

camiseta blanca, con una insignia en una manga y un revólver en una cartuchera, corre y

se pierde tras una carpa. Allá, en la punta, cerca del puente, los otros me esperan.

Bordeo algunas carpas, llego a un claro, al que se acerca el coche policial. Los del

campamento lo rodean. El hombre de la insignia aparece, arrastrando del brazo a un chico

de unos dieciocho años: está en pantalón de baño, lleva un perrito, un cachorro, entre

los brazos. Los dos están mojados, los dos parecen tener frío. Las puertas del auto

policial se abren: meten al chico adentro, arrancan, alguien (yo también) pregunta qué

pasó. "No sé -dicen varios al mismo tiempo. Parece que quiso asesinar al perrito

metiéndolo en el río" -dice un muchacho de pelo colorado, entrando a una carpa. El

público se desbanda y camino otra vez hacia el río. En el puente, el último límite del

campamento, Gaby Levinas y las fotógrafas están rodeados por un grupo inquieto, al qué

unifica una especie de murmullo sordo.

-Dicen que por qué no hablamos

de eso -dice Gaby-, por qué, como periodistas, no intervenimos.

El "dicen" parece caer todo en un solo hombre: veinte y pico de años, la

cara oscura de los criollos, el físico del levantador de bolsas. La voz también es dura:

-Por el chico -dice- El chico que se llevó la policía.

-De ahí vengo -digo- ¿Qué pasó? El de la voz dura me mira como si yo tuviera

que saberlo. Algunos se acercan. Entre las versiones, se rescata una:

-Estábamos ahí, tomando vino. Cayó la policía y se zarpó. Gritó «viva el

fumo». Se bajaron. Salió corriendo.

-¿Por qué salió corriendo?

-¿Y qué hace uno si se baja un tipo y le apunta con una pistola? -dice otra voz.

Y la anterior sigue:

-Entonces salió corriendo, con el perrito. Y para escapar cruzó el río. Como

había tomado vino se cayó, volvió a levantarse, entró al campamento, volvió a

tropezar. El de la pistola corrió por acá, por el puente.

-Lo agarraron -remata el de la voz dura-. Es de Chivilcoy, a "una hora de

Buenos Aires". La flaca que ahora se acerca es de Buenos Aires. Que si somos de una

revista tenemos que decir lo que piensa la gente, dice, y dice:

-Vine porque me gusta. Es el segundo año que vengo. Y si no me voy del país voy a

venir todos los años. Es lo mejor que hay. ¿Van a preguntarle a la gente lo que piensa?

-Te lo estoy preguntando. ¿Qué pensás?

-Eso, que pienso venir porque me gusta mucho todo esto. Me gusta el lugar, me gusta

la gente, me gusta todo.

-¿Eso es todo lo que pensás?

-Sí, eso.

Más tarde, hacia las seis y

media, entramos al anfiteatro. En el bar que está atrás del escenario -lugar al que

sólo puede entrar la gente de la organización, los músicos, y los periodistas- Charlie

García pide su primer whisky. Es flaco: el bigote partido en dos por el color -mitad

rubio, mitad albino- crea un raro desasosiego. Se mueve como si bailara. Ingenuamente, una

de nuestras fotógrafas, le pregunta:

-¿Vos tocas hoy?

-Claro.

-¿Después de vos quién viene?

-¿Después de nosotros? ¿Quién querés que venga después de nosotros? Una vez

que nosotros tocamos ¿quién puede tocar?

Se va, porque están probando sonido. Del otro lado, frente al escenario, en medio

del anfiteatro

En el puente, al borde del,

siguen juntándose muchachos, chicas, un niño. A veces, despacito, con el escape abierto,

pasa una moto. O un auto, desde el que señoras mayores miran con deliberada curiosidad a

los rockeros.

-Nos gusta esto. Convivir. Convivir a partir del rock -dice uno.

-¿En Buenos Aires pueden hacerlo?

-Va a pasar -profetiza un flaco de barbita, de voz arrastrada y lenta-, loco. Te

digo, a mitad de año va a pasar.

Ahí queda el misterio. Después sabremos que organiza, o inventa que está

organizando, un festival. El viejo sueño: Woodstock en la Argentina. Volverá a hablar:

es el sabelotodo del rock, el cholulo de los músicos. Alguien dice:

-Acá te juntas con gente que tiene la misma onda. Y hace lo mismo que vos ¿viste?

Y entonces la pasas regio. En Mendoza no se puede hacer esto. Nosotros nos venimos de

Mendoza.

-¿Por qué, en Mendoza no?

-Por muchas razones. Hay mucho circo. Muchos falsos rockeros. No va. Y ahora viene

la voz dura, la del de Chivilcoy:

-Los verdaderos rockeros son los locos a los que les gusta estar así: que de

repente no tienen nada y comparten cosas. Que te piden y te dan. Y acá pasa eso, y por

eso tendría que hacerse todos los años.

-Un falso rockero es un loco que por quedar bien delante de una mina, o delante de

un grupo de amigos, se disfraza. Están en esa. No lo llevan adentro, ¿te das cuenta?

Capaz que salen de un recital y se van a bailar a un boliche. Y el rock no es eso, es

esto: amistad, amor. -dice el de Mendoza.

-Anoche eran las tres de la mañana -dice el de Chivilcoy-, y llovía. Acá, abajo

del puente, seríamos unos cincuenta. Y los tipos que están ahí enfrente -señala hacia

el campamento, del lado derecho del río-, los chetitos, los .que tienen guita, dormían.

Son los que aplauden a León Gieco. Los verdaderos rockeros somos los que convivimos.

Loco: toma el vino, toma una frazada, ¿te falta un cacho de pan?, toma un palo

para el recital. Como dijo él: el secreto es llevar el rock por dentro.

-¿Cómo te enteraste del recital?

-Y, a través de un amigo. Lo que más me emocionó es que él -señala un pibe que

está ahí-, que es un flaquito que tiene 16 años y que yo pienso que va a salir bueno

porque se encontró con los verdaderos rockeros... me avisó. Una pequeña anécdota

-dice, como acostumbrado a los reportajes-: Los compañeros de él, anoche, se levantaron

dos minitas y lo dejaron fuera de la carpa. Y se mojó todo. Pienso que un verdadero

rockero, a un amigo no lo deja por una mina.

-¿Está mal que se vayan con una mina? -pregunto. Porque si algo hay que decir de

este festival de La Falda es que parece exclusivamente masculino. Pocas mujeres. Una

especie de gran vestuario de club, con los olores inherentes.

-No. Lo que pasa es que a éste lo dejaron sin carpa. Y vino a parar aquí, abajo

del puente. Tuvo la suerte de conocer la verdad. De que mientras haya gente capaz de

compartir cosas, el rock nunca va a morir. Los otros son pasatistas, cambian. Hoy son

rockeros, mañana son new wave, mañana capaz que les gusta el tango. Mira lo que pasó

ahora con ese chico. Pasó por todo el campamento, el flaco. Ninguno fue capaz de decirle

a los milicos "paren". En cambio acá, en el puente, donde estamos los que no

tenemos guita, hubo un flaquito que dijo: "Muchachos, crucémonos todos delante del

Torino para que no pase la policía" ¿viste? Y ahí está la diferencia: ante un

caso concreto, jugártelas. Lo otro, es verso.

El sabihondo, apoyado en la baranda del puente, va a decir algo de Billy Bond.

Por el costado izquierdo del pozo que forma la parte central del anfiteatro,

alguien empuja una silla de ruedas: el que empuja es un joven alto, y arrastra a su amigo,

también joven. Llega a la parte más cercana al escenario, donde están los periodistas y

otros que lucen diversas tarjetas de iniciados. Duda. Ya hay más gente, pero su mirada

cae con facilidad del otro lado, donde está el hombre (o la mujer) de la silla de ruedas

que llegó primero. Lentamente, comienza a dar la vuelta hasta que, extraña paradoja,

coloca a su amigo cerca del otro paralítico. De golpe, la gente comienza a entrar. La

noche anterior, el pozo estaba lleno de sillas: a un costado, se ven los efectos. Una pila

de sillas de fierro, retorcidas, deshechas por los saltos. El anfiteatro comienza a

llenarse: vinchas, gorras descoloridas, remeras con diversas inscripciones, paraguas,

zapatillas, zapatillas. Una mujer cada treinta, cuarenta varones. Hay cantos aislados,

alguien se animó a llevar una guitarra entre la multitud, que se va apretando, sentada en

el suelo. Los plomos se mueven en el escenario. Atrás, la mujer de un músico acuesta a

un niño, sobre una manta, en el suelo. Charlie García toma otro whisky.

Billie Bond en el Luna Park dijo:

"Yo para los cerdos no toco". Nadie se juega, loco, ¿sabes por qué, loco?

Porque nadie se juega, loco.

Eso ha dicho el sabihondo, después de que el de Chivilcoy habló sobre el chico

que se llevó la policía. No se sabe bien por qué dijo eso. Habla otro:

-Yo estoy de acuerdo con lo que dijo la flaca. Que en Buenos Aires es muy raro que

se de una onda de éstas, porque cuando vas entrando te ven con el pelo largo y te

empiezan a reprimir. Acá te dejan correr un poco, pero es un poco la careta. Están

haciendo mucha guita, porque imagínate que a tres palos y pico por cabeza...

-Cuatro palos y medio.

-Y bueno, a cinco mil personas...

-Pero ¿sabes lo que cobran los músicos, negro? -dice el sabihondo.

-Lo que más me duele es que viajamos muchos kilómetros y de pronto se queda tanta

gente afuera -dice la flaca, abrazando a su hijo, de unos siete años. Cristo, se llama el

chico.

-Antes los músicos convivían con la gente.

-Eso -dice otro-. En Prima Rock convivieron con la gente. Rock hasta que se ponga

el sol.

El sabihondo:

-¿Qué me dijiste? -como si se lo hubiesen dicho a él- ¿Prima Rock? ¿Cuándo

convivieron con la gente?

-Al principio eran como hermanos. Convivían con nosotros, todos juntos. Ahora todo

cambió.

Ahí la charla es larga, confusa, a coro. Nadie sabe decir cuándo los músicos

convivían con el público. El que lo ha dicho tiene 19 años; es difícil que recuerde el

principio del rock en la Argentina. Voces más expertas le señalan que tal vez nunca fue

así, pero la mayoría se inclina a creer en ese pasado mítico. Los muchachos del rock,

se insiste, están acá, y no allá, en las carpas del camping.

-Los que estamos secos venimos acá. Somos los verdaderos rockeros.

-No, negro -dice el sabihondo-. La onda no está ni acá ni allá. La onda -agrega,

enfático- está en vivir.

Y salta el de Chivilcoy:

-Pero mira lo que pasó recién, loco. ¿Vos viste a los ortivas buscando al loco

ese? El sabihondo insiste:

-Loco, te explico, ¿sabes lo que pasa? Entre nosotros hay tipos que se dedican a

informar ¿viste?. Y acá hay vino, nomás. No hay otra cosa.

-Pero, por supuesto.

-No hay otra cosa. No cabe otra cosa.

-No cabe otra cosa.

-Porque la gente que estaba en otra cosa se fue a la mierda.

Chivilcoy:

-Lo que te quise decir es que la actitud que tuvimos nosotros no fue la misma de la

gente del camping... De repente, un flaco que vos no conoces pero que tiene tu misma onda

se zarpa. Viene la cana y te dice: seguilo... agárralo. ¿Vos lo vas a correr?

Entonces, en el anfiteatro, está

por empezar la música, el concierto. Ahí abajo -el palco de periodista está en el

costado izquierdo del escenario, a un metro y medio del suelo, y una baranda lo separa del

pozo donde bulle el público- las caras comienzan a moverse, las manos fabrican algún

ritmo, de vez en cuando hay un silbido. Todo el piso está cubierto por el público.

Audaces señoritas que deciden cambiar de lugar reciben cálidas manos en cálidos lugares

de su cuerpo: amor y paz.

Desde el fondo, avanza un grupo de unas treinta personas: todos hombres; algunos,

de unos treinta años, tal vez. Imperiosa, ineluctablemente avanzan, de pie entre las

cabezas. Unos diez cantan:

-Se va a acabar, se va a acabar. la dictadura miliiiiiiitaaaar.

Nadie los sigue.

Uno de ellos, con una gorrita amarilla, y camiseta (una especie de viejo en la

multitud), que camina como un borracho en un corso, los señala con el dedo y después se

lleva el dedo a la sien, tratándolos de locos. Sigue con ellos. Llegan al borde del

escenario. Están parados, tapando el escenario a los sentados, y vuela el primer

botellazo: por suerte, ahora las botellas de gaseosas son de plástico. El grupo,

estratégicamente, copa toda la delantera del escenario. Inventan un canto, de frente al

público:

-Los chetos, los chetos,

los chetos que se vayan,

laralaralará... Nadie los sigue. Hay más botellazos. Inventan otro:

-El que no salta es un militar. Los cinco mil espectadores se levantan y empiezan a

saltar,

El sabihondo al de Chivilcoy:

-¿Vas a hacer de policía gratis, vos? ¿Sabes por qué lo corrían, loco? ¿Vos

estuviste ahí? Yo estaba al lado.

-Pero están diciendo lo mismo y están discutiendo -digo yo. El dice que la gente

del camping lo corría. Pero yo eso no lo vi.

El de Chivilcoy:

-Hablo de cosas concretas. Allá está la forrada y acá estamos los que llevamos

el rock adentro. Y el ejemplo está: allá lo corrieron y acá paramos el auto.

-No, loco. Ni allá ni acá. Acá adentro hay un ochenta por ciento de gilada.

Uno, como tocado:

-¿A qué le llamas gilada, vos?

-A la gente que no conoce lo que es el rockanroll de verdad. El rockanroll es un

movimiento, loco. El rockanroll es algo más que un par de Paposblues, un par de flacos

Spinettas. El rockanroll es algo que vos no podes empezar a entender, loco. A años luz

estás, loco.

Por supuesto, el que habla es el sabihondo. Para cortarle el entusiasmo me dirijo a

la flaca, que tiene a su hijo abrazado:

-¿A tu hijo le gusta el rock?

-El chico es rockero, el chico es rockero de alma -se apresura a contestar el

sabihondo, antes de seguir hablando.

Es necesario pararlo, otra vez:

-¿Hay mucha diferencia entre ustedes? Empecemos por la guita.

-Sí -dice el de Chivilcoy-. Nosotros nos quedamos acá. Viene un flaco: toma un

cacho de mortadela, toma un cachito de vino. Allá enfrente no dan nada. Por ahí decís

huuu, y te dicen no, loco, no digas huuu que te quemas.

Pasa una moto, por el puente. La voz del sabihondo es tapada por el caño de

escape. Después del ruido, alguien le está contestando:

-Detrás de una campera y una blusita no se sabe quién hay. Vos decís que el

ochenta por ciento es gilada, chetaje. Yonosé. Porque yo no sé lo que es el señor...

-Bueno, loco -dice el versátil sabihondo- El ochenta por ciento son todos

forritos.

En la bruma de las palabras, la cosa se está poniendo pesada. El lenguaje es

corto, tan corto que puede dar lugar a confusión. Por eso el de Chivilcoy dice:

-Cuidado con lo del 80 por ciento. Porque yo soy rockero de alma, y para mí esto

no es ninguna moda -adelantando el cuerpo.

Y el barbudo sabihondo y flaquito tiene que decir:

-Es que seguro que vos no sos del ochenta por ciento sino del otro veinte, quizás.

-Entonces no la hagas tan complicada, loco. ¿Te gusta el rock, sí o no?

-Pero vos hablabas de los chetos que aplaudían a Gieco -digo.

-Ojo, a mí me gusta Gieco. Pero como conozco, sé diferenciar a los que les gusta

por esnobismo. Hoy Gieco es la onda, me gusta Gieco. He visto niñitas ¿viste?, que se

ponían la vinchita y se pintaban los labios. Y el papá las venía a buscar con el auto

después del recital. No es que realmente les gusta Gieco, sino que van a ir a verlo para

contarle a sus amiguitas: "Vos sabes que estuve al lado de unos hippies, todos sucios

y con pelitos largos...". Y mañana aparecen Sandro y los de fuego y están con

ellos. Para mí Gieco es un valorazo, y lo respeto mucho por lo que hace. Aparte que lo he

visto hacer entrar a gente que no tenía plata para la entrada. Y después que él está

haciendo giras por todo el país. El viene al interior y no viene a ganar guita, porque

como está el país hoy en día no es para pensar en ganar guita. Cuando un tipo hace eso

para mí vale, y más cuando hace entrar gratis a la gente...

Reaparece, entonces, el mendocino. La tonada larga, lenta.

-Escucha. A León Gieco lo he visto firmando autógrafos y siendo una estrella como

cualquier otro. El vende la ciudad, vende la podredumbre de la ciudad... Y alguien dice:

-El tipo tiene que vivir.

Después, en el anfiteatro, en el

silencio que sobreviene aparece la música de un disco, que va subiendo de tono, subiendo.

Y aparece Mario Luna, el organizador. Dice que estén tranquilos. Dice:

-Muchachos, no hagan tonterías. No hagan cosas que después vamos a lamentar.

Alguien lo abuchea. El mira entre el público. Dice:

-Este año fue mejor que otros años y hagamos todo lo posible para poder estar

todos juntos el año que viene.

Y después, enseguida, se agacha en el escenario y tiene una corta discusión con

los que están parados, con los que iniciaron los cantos. Su dedo cae, admonitor.

De cualquier modo, se logra el silencio. El recital empieza con la actuación de un

conjunto cordobés: los chicos insisten en explicar que los han llamado de apuro, que no

han tenido tiempo de ensayar, que no conocían los equipos de sonido. El público, que es

cruel, los aplaudió al final, a pesar de que cada vez se empeñaban en explicar lo mismo,

y en contar, antes, las canciones que iban a cantar. Mario Luna debió aparecer una vez,

para calmar los ánimos: un auto estacionado impedía colocar el generador eléctrico que

hacía falta para empezar. Abajo, la batalla verbal había degenerado en una batalla de

proyectiles. Se anunció el retraso de Pedro y Pablo: Miguel Cantilo y Jorge Durietz. Pero

miren cómo son de generosos los músicos, señores, que se han ofrecido a actuar mientras

tanto, y aunque ya han actuado, tendremos el placer de escuchar a Baglietto.Y ahí entró,

guitarra en mano, un chiquito de barba al que, en horas anteriores, habíamos visto

protestar por todo: por la organización, por esto y por aquello, con aire enérgico y

tenaz. Cantó una canción, cantó otra, lo volvieron a pedir. Después supimos que es de

Rosario. Sus canciones, narrativas, simples, sencillamente hermosas, entraron como pocas

en el heterogéneo auditorio. Una es la carta que un león cautivo en el zoológico

escribe a un león que trabaja en un circo y anda por el mundo. |

La otra, es la canción de un

tipo que viene de estar tres años en la cárcel, y llega a su casa, a su mujer. Hablan de

adentro y de afuera, sin pretensiones proféticas, de una manera tristemente cotidiana. Lo

pidieron una vez, retrasando la entrada de Pedro y Pablo. Hasta que Miguel Cantilo entró

y pidió perdón por haberse retrasado y empezó a hablar de lo contento que estaba por

estar ahí y alguna cosas más, sin parar, hasta que más o menos lo abuchearon, mientras

su compañero Jorge trataba de arreglar su guitarra, hasta que, viendo que la labia de

Cantilo se gastaba, irremediablemente, terminó por pedir otra viola a alguno de los

músicos presentes. Miguel Cantilo se hizo famoso con Bronca. Alguien del público se lo

pidió.

Miguel Cantilo explicó que Bronca lo había escrito en otro momento. Cuando había

guerra. Que ahora no hay guerra en nuestro país. Que ahora hay que tener Ganas. Ganas era

la canción que había compuesto ahora: porque ahora había que tener ganas, y había que

tener conocimiento para enfrentar el futuro, porque ahora estaba todo bien.

-Ahora -dijo ese rubiecito flaco, de hablar tumultuoso que es Cantilo-, todo

cambió.

En el silencio de las cinco mil personas, se escuchó, con la tonada típica, la

voz de un cordobés:

-Entonces ¿por qué no cambiai la guitarra, che?

En el puente, esa siesta, la

conversación giraba sobre sí misma, se mordía la cola, se agotaba. Empecinado, el de

Chivilcoy parecía querer revivirla. El de Mendoza quería hablar de su lugar de origen.

-Serú Giran estaba en Mendoza. Se cayeron los bafles, se reventaron dos bafles,

por el viento Zonda. Estaba tocando Porchetto. Tenía que tocar Serú Giran. Se fueron.

Cinco palos, había pagado la gente. No le devolvieron la guita a ninguno. Giran no dijo:

escúchame, loco, vamos a venir la semana que viene y tocamos gratis para todos los que

están acá, o tocamos por un palo.

Intervengo, periodístico:

-Pero ¿de quién podrían decir ustedes que no entró en la onda comercial?

Fue casi un coro:

-No hay ninguno. Nadie se salva.

Pero está el de Chivilcoy:

-Pero, loco, hoy, cuando fuiste a comprar el litro de vino ¿te lo regalaron?

-No.

-Y cuando fuiste a comprar pan, tampoco. Lamentablemente, mientras estemos en este

sistema social, los músicos tienen que cobrar para vivir.

-Pero entonces que afanen la guita y a otra cosa...

Y otra vez un coro tumultuoso, imposible de descifrar. El nombre de Piero. Una

discusión. Alguien lo defiende, alguien dice que ahora canta pavadas.

-Y entonces ¿por qué volvieron? ¿Por qué no se quedaron cantando por ahí?

-Porque a Piero lo copa su país, loco.

Y una voz conocida:

-¿ Sabes lo que es la conclusión de esto, loco?

-Piero dijo que venía lavadito, porque se dio cuenta de que lo que cantaba antes

estaba equivocado.

Una voz:

-¿Sabes lo que es la conclusión de esto. loco?

-Piero se comunica con la gente, macho.

-Esa voz:

-¿Sabes cuál es la verdad de esto? Perdona que te interrumpa y me voy. Se me

mojó la ropa anoche y la tengo que secar...

-Te voy a decir una cosa. Si Piero no dice eso no vive.

La voz de Chivilcoy:

-¿Sabes cuál es la conclusión de esto?

-Si cambió por la onda política que se vaya, Piero.

La voz de Chivilcoy imponiéndose:

-Esta es la conclusión de esto. Para, perdona que te interrumpa, Antonio.

Realmente para saber si somos rockeros o no, es importante que vayamos todos a la

comisaría, a defender a ese compañero. A ver por qué se lo llevaron ¿viste? Porque

acá nosotros estamos meta hablar y a lo mejor al flaco le pueden estar pegando como lo

pueden haber soltado, ¿viste? Entonces, si no hacemos nada positivo por la libertad de

ese compañero, es al pedo que nos gastemos discutiendo sobre algo que no se entiende. Te

digo más: si necesitas un testigo para ir a la comisaría, yo estoy. Estoy parando en esa

roca de ahí al lado ¿viste?. Todo lo otro es verso, si no hacemos nada. Hasta luego,

muchacho.

Y se quedó en la roca. Solo, quieto, ahí.

A Cantilo le cuesta. borrar, en

el escenario, el buen recuerdo de Baglietto. Se gasta en Ganas, habla de que los jóvenes

son la generación del futuro, grita consejos, explica cada una de las canciones, da más

consejos para vivir y dice que si es en el campo mejor. Didáctico, el hombre: esforzado

maestro de una multitud más bien callada, que aplaude casi con piedad.

De modo que no hay bis para Cantilo, aunque finalmente haya cantado Bronca, coreado

por la multitud. Entra Serú Giran. Suben los gritos, arrecia la batalla campal entre los

que están sentados y los que están parados frente al escenario. Caen algunas gotas pero

nadie se mueve. Se abren algunos paraguas. Al primer compás de Serú Giran todos se

levantan, y alzan las manos con los dedos abiertos en V, un signo confuso, que quiere

decir muchas cosas. Tal vez, la paz.

Eran las cinco de la tarde cuando el grupo entra a desbandarse. Hilda ve que se le

va la foto. Los junta, de a uno; lentamente se van acomodando en la baranda. Empieza el

juego periodístico, el oficio. Sé que saldrán posados. Posarán de ellos mismos, eso

sí. Harán su propio papel. Alguien llega: es algo mayor, lleva una camiseta verde,

sudada, y una barba de dos días. Viene del pueblo, de la comisaría. Dice:

-Ya está. Soy abogado. Me presenté. Es mi sobrino. Dije que estaba conmigo, que

lo había traído en mi auto. Y que me lo tengo que llevar. Me trataron bien. Les pedí

que no lo pusieran en una celda porque sufre de claustrofobia. Me dijeron que pase esta

noche, después del recital. Que pase a buscarlo. Así que está todo arreglado.

Se va. Me siento aliviado. Por fin tengo algo que decirle a la voz de la

conciencia, a la voz de Chivilcoy. Cruzo al otro lado de la calle, me asomo por el puente

hasta ver la roca. Chivilcoy está secando su ropa. Le grito:

-Ya fueron a la comisaría. Fue un abogado. Está todo bien.

Sonríe. Le digo que venga, para la foto.

-¿Con esa gilada? -me dice- No, che. Mientras la foto se va armando, uno de acá,

otro de allá, pasan autos, camionetas. Gente del lugar, con los ojos abiertos,

inquisitivos, desaprobadores. Por la calle del puente, viene un camión; por una lateral,

un rockero a caballo. Están por chocar. Desde el caballo, el rockero le dice algo al del

camión, que va con la familia. El del camión abre la puerta. Los muchachos se acercan.

El de a caballo inicia una larga perorata sobre sus derechos, la invasión de lo

mecánico, la ecología. El camionero comienza a bajar, con el palo de golpear las gomas

en la mano. Alguien, con voz autoritaria, le dice que se vaya, le señala la gente. Un

rockero se acerca. Claro, en el silencio dramático que puede dar en pelea le dice:

-Hacela mansa, men.

De modo que ahora la estrella es

Serú Giran: la música alta, imposible. El guitarrista moviéndose por todo el escenario,

el baterista oculto tras la enorme batería. Charlie García que parece, de vez en cuando,

atacado por la malaria, y se levanta del sintetizador, y pega una vuelta con un pie en el

aire, y vuelve a caer en el sintetizador. Abajo, los que se quieren sentar tiran botellas

a los que están parados. Caen monedas sobre nosotros, vaya a saber desde qué lugar del

aire. Un pibe oscuro, bien del interior, se trepa a una columnita preparada para las

luces, una frágil columna de metal, de unos tres metros. Sube hasta la punta. Allá es

como un mono que lleva frenéticamente el compás con las dos manos, agarrado a la columna

con los pies, gritando Charlie cada vez que hay un silencio. Es primitivo, anterior. Un

fotógrafo le hace entender que necesita el lugar y después de un rato, accede a bajar.

Trepa el fotógrafo, hasta la mitad, y apoya sus pies en una barra lateral. El chico que

ha bajado está colgado de una sola mano de la baranda del palco, por encima de las

cabezas de los que están en el pozo. Alguien, detrás de mi, lo increpa, porque lo tapa.

El sigue moviéndose al compás de la música.

Ahora no es antes, en la siesta,

en el puente, sino después, en el trasfondo del escenario, y todavía después, en un

viejo y enorme hotel que está siendo restaurado, donde un asado congrega, hacia las tres

de la mañana, a los músicos.

La puerta de la antesala del escenario está cerrada. Charlie García, como si no

pudiera parar, va de un grupo (de elegidos) a otro, hace un paso de baile, se queda

quieto. La puerta tiene una reja, sin vidrio. Se escucha una voz, cordobesa y de mujer:

-Charlie, ¿por qué no me tiraste tu sombrero? Dame un autógrafo.

Charlie García parece, de pronto, Boggie El Aceitoso. Le dice que sí:

-Si me traes una Coca-Cola -le dice, y se da vuelta.

-Te la traigo si me espeeeraaas -dice la cordobesa.

García se distrae un rato, pulula por ahí, se olvida. Estoy saliendo, cuando la

cordobesa ataca la puerta. Aprovecha mi salida para entrar, Coca-Cola en ristre.

Deliberadamente vuelvo, y mi obsesividad tiene premio: Charlie García toma la Coca-Cola

con desdén, toma la lapicera con la izquierda, y mirando para otro lado, da su firma a la

admiradora. Cuando termina de firmar, suelta la lapicera. Cuando la cordobesa termina de

levantarla, García está en la otra punta.

Más tarde de ese más tarde, en la comida de los músicos. García luce una nariz

hecha de papel, que atenúa su bigote de dos colores. Algún intento global de música

concreta, maravillosamente surgida de cubiertos y platos, lo exalta. Se para. Viene hasta

nosotros.

-Bien -le decimos- Serú se comió el público.

-Nada -dice, y repite algo que dijo antes, algo que diremos en el final, que es

antes. -No los entiendo. El público no entiende nada. Conté por lo menos veinticinco

monedazos, que me tiraron. Yo canto: hoy soñé con los muertos/ con los que están en

prisión, y no escuchan. Canto Popotito y se deliran. Estos no entienden nada.

Y recurre a la mímica; se lleva la mano derecha al oído, la deja un momento,

finge tirar algo al aire, finge verlo caer y levanta la pierna, en una patada, como quien

agarra una pelota al voleo, y la manda muy pero muy lejos.

En el delirio de la música,

ahí, en el anfiteatro, terminó una canción y hubo un silencio. Charlie García salió

del escenario. David Lebon, el guitarrista, tomó el micrófono. Abajo, se estaban tirando

de todo. Lebon dijo que no entendía.

-Hablan de paz y recurren a la violencia. No entiendo. -¿No pueden parar? -la voz,

estrangulada, se afinaba, se hacía una súplica-. Se tiran cosas entre ustedes.

Córtenla, loco. Yo no entiendo.

Iba como a irse, cuando entró Charlie. Sereno.

Fue hasta el sintetizador. De sentado, dijo:

-Adhiero totalmente a las palabras de mi compañero.

Un murmullo, dos murmullos, sordos,en el silencio.

-Yo tampoco entiendo.

Las manos en el teclado, como para seguir tocando.

-No entiendo esta violencia. Hablan de paz, y tiran monedas. No tiran buena onda,

loco. No tiran buena onda. Esta violencia.

Y se enrieda en las palabras, y sigue, perdido, perdido, y el público espera,

espera, y Charlie, al final, victorioso, la encuentra:

-Locos: no sean policías.

La encuentra. Cinco mil se callan. Cinco mil chicos. Y en ese silencio enorme él

canta una canción y después ruge Popotito y ahí (final) todos de pie, con las manos en

alto, con los dedos abiertos en V, siguen la música y gritan. El chico del interior

recuerda que ha perdido su puesto: suelta la baranda del palco de periodistas y se aferra

a la columna de metal. Como un mono que quisiera hacer caer frutas del árbol, empieza a

sacudirla. El fotógrafo se baja. El chico, veloz, sube. Muy pronto, la barra saliente en

la que se había apoyado el fotógrafo comienza a ceder. Salgo, prudentemente, de abajo.

El chico sigue ahí, frenético. Voy hacia el público, hacia los costados.

Serú Giran sigue tocando. Los espectadores están de pie, las manos en alto. Veo

una camiseta verde descolorida y sudada, una barba de dos días. El abogado que tenía que

retirar al chico después del recital anda por ahí, la mirada en cualquier lugar,

perdido.

En la roca, la voz de Chivilcoy debe seguir temando con lo mismo.

|