"Sacá el pie del acelerador. Mira que te rompo la cabeza." Con una amenazante llave inglesa en alto, apuntando al casco de Jorge Descotte, el normalmente correcto Pedro Duhalde, su co-piloto, aplacó, al borde de una curva cerrada, un vertiginoso ímpetu velocista que tenía, casi, gusto a rabia. Al bajar del coche, Duhalde sólo atinó a decir; "Perdóneme, usted sabe que es la única manera de que usted se modere". El trato —un tuteo volatilizado instantáneamente— había regresado, entre piloto y navegador, a las formas respetuosas habituales, y Jorge Descotte, un poco corto de vista, parapetado detrás de los gruesos cristales de sus anteojos, deslizó parpadeante; "Tiene razón, gracias".

Dos vidas estaban a salvo. "El drama de la cabina" no era, sin embargo, nuevo: se había repetido y se repetiría siempre que dos hombres, envueltos en la pasión patológica del vértigo, se lanzaran, encerrados dentro de una trampa frecuentemente mortal, a una aventura con la que no se enriquece nadie, que construye ídolos endiosados, que hace sufrir hasta el deformado grado de la penuria, que roba horas al hambre y al sueño y que tiene una denominación típicamente argentina: Turismo de Carretera. Y una sigla: TC. Desde el viernes último, más de un centenar de corredores —136 inscriptos, cifra sólo superada por el Gran Premio a Caracas— tomó, por cuadragésima tercera vez, el espinoso camino que los llevará a detenerse, jadeantes y demolidos, con el auto roto, o a trepar, iluminados y eufóricos, casi fuera de sí, a la cumbre de la temeridad. Por algo, ninguna compañía argentina se atreve a extenderles un seguro de vida.

Cómo son

Los corredores de autos son esencialmente hombres. Su actividad, definida por más de un

psiquiatra como lindando en la frontera de lo enfermizo, no les modifica, empero, su estructura humana. Fuera de su obsesión, hacen lo que hacen todos: van al cine, al teatro, tienen novia, forman familia, fuman o no fuman. No son, pues, robots sometidos a un régimen franciscano. La diferencia está sólo en que corren autos. Entre ellos hay hombres alegres, hombres taciturnos, hombres educados, hombres groseros, hombres buenos, hombres que no lo son tanto, inteligentes y torpes: la escala racional estalla en todos sus matices.

Quienes encabezan el ranking de popularidad o quienes alguna vez consiguieron imponer su aptitud viven económicamente desahogados. El automovilismo les dio un nombre y ellos lo capitalizaron, en algunos casos, a través de su magnetismo popular; Dante Emiliozzi, conceptuado uno de los mecánicos más exquisitos, posee un negocio de autos en Olavarría, lo mismo que el extra vertido Carlos Pairetti; el lánguido y silencioso José Manuel Bordeu (quien antes de iniciarse una carrera se pregunta sorprendido: "¿Qué hago yo aquí?", para olvidarse luego de todo y sumergirse en la frenética atracción de la Velocidad) es dueño de grandes extensiones de campo, de las cuales su estancia La Peregrina, en las proximidades de Balcarce, constituye un establecimiento modelo; Carlos Loeffel, El Rengo —le falta la pierna izquierda, perdida en un accidente por una apuesta que lo llevó infructuosamente a intentar rebajar en un quinto de segundo el record del autódromo da Río Cuarto—, se enorgullece de dirigir, en Marcos Juárez, uno de los mejores tambos de la provincia de Buenos Aires; Marcos Ciani reparte su tiempo, en Venado Tuerto, entre una estación de servicio ubicada sobre la ruta 8 y el hotel El Molino, ambos de su propiedad; Rodolfo de

Álzaga, amante de la noche, tiene "campos en cualquier parte", administrados por una sociedad anónima; Rubén Roux es uno de los principales fleteros de productos lácteos (La Martona); José Manzano, laborioso y ordenado, posee una bodega en General Alvear, Mendoza, y es un cortador de buen vino; Hugo Gimeno es transportista en Mendoza; Nasif Estéfano tiene una agencia de autos en la Capital Federal, negocio al que también está dedicado el desenfadado Jorge Cupeiro; Luis Di Palma, gran lector de historietas cómicas, representante de la nueva ola automovilística, ayuda a su padre, piloto retirado, a atender en Arrecifes la churrasquería El Patrullero, y Carlos Menditeguy, extravertido, otrora 10 de handicap en polo y brillante pelotari, golfista, nadador y jugador de squash, El Super dotado, está dedicado a negocios de exportación y dirige las oficinas del haras El

Turf.

El miedo

"Yo creo que todos los corredores normales deben tener miedo", afirmó uno de los organizadores de carreras más avezado del país. La diferencia parece estar, simplemente, en que unos lo confiesan y otros no. Pero no todos pueden ocultarlo y entonces el temor, producido generalmente en los instantes previos a la iniciación de una carrera, alcanza Inevitables síntomas trascendentes. En la Vuelta de Necochea de 1964, un piloto de no muy deslumbrante campaña, Pascual Gougy, opulento hacendado, esperaba en un, agudo grado de tensión, a bordo de su coche impecablemente blanco, en el que lo acompañaba el poco después malogrado Santiago Lujan Saigós, el momento en que se diese la orden de partida. Juan Manuel Fangio, en las proximidades, lo miró y diagnosticó: "Qué susto tiene ése; su cara está más pálida que el auto".

Las oposiciones familiares no ejercen, generalmente, un gran poder: en casi todas las circunstancias triunfa la voluntad del corredor. A veces el temor de los más allegados es fácilmente desvanecido con una frase tranquilizadora, como el caso de Nasif Estéfano ante las preocupaciones reiteradas de su ya anciana madre: "No, mamá, no piense; hoy voy a ir despacio". En otros casos existe, por el contrario, un fuerte estimulo familiar a que el corredor siga desarrollando peligrosamente su vocación de apuro, pues los parientes del piloto se convierten en receptores y

trasmisores de su éxito, como si su triunfo fuese también un poco de ellos. La aparente indiferencia toca sólo a una minoría, de la que el exponente más preciso debe de ser, seguramente, la esposa de Jorge Cupeiro. Excepcionalmente, escucha las transmisiones radiales en que corre su marido y alguna vez se la vio en el Autódromo Municipal conversar con un grupo de amigas, sentada en el pasto, sin mirar él vertiginoso paso del coche piloteado por Cupeiro.

Quienes corren a más de 200 kilómetros, barrera superada por primera vez en Turismo de Carretera el 31 de marzo de 1963 por el Ford de Dante Emiliozzi (IV Vuelta de Necochea, 203km 526), no son absolutamente distintos a los que aún no han pasado de ese escalofriante límite; sólo que a éstos todavía no les ofrecieron las posibilidades mecánicas para acercarse a la velocidad de los astros. La edad no ejerce una influencia decisiva en la aptitud conductiva ni, en el rendimiento. Tomando, como ejemplo, las dos últimas temporadas de TC, él promedio de vida es de 32 a 33 años. En este momento, el parque humano del TC muestra a Dante Emiliozzi, con sus 52 años, en un tope, y a Luis Di Palma, con sus 21, en el opuesto. Entre las estrellas, Oscar Gálvez conquistó su primer triunfo TC a los 26 años; Eusebio Marcilla y Marcos Ciani, Rodolfo de

Álzaga y Jorge Cupeiro, a los 27; Carlos Pairetti, Jorge Descotte, Ángel Lo Valvo y Eduardo Casa, a los 28; Juan Manuel Fangio y Juan Manuel Bordeu, a los 29; Ricardo Risatti, a los 30; Juan Gálvez, a los 33; Oscar

Cabalén y Dante Emiliozzi, a los 37; Arturo Kruuse y Carlos Loeffel

a los 38; Carlos Menditeguy, a los 39; José Cordonier y Juan C. Navone, a los 40; Armando Ríos, a los 43; Domingo Marimón, a los 45.

Mecánicos y pilotos

En la Argentina existen dos clases de personas dedicadas al TC: el mecánico, que eventualmente puede conducir la máquina que prepara, y el que maneja sin saber nada de mecánica. Actualmente hay una aguda crisis de ambivalencia; no abundan los que sean expertos mecánicos y habilísimos pilotos. Sólo dos casos parecen reunir esa superposición casi milagrosa: Dante Emiliozzi y Jorge Cupeiro. El Viejo reúne, más que ninguno, esa rutilante dualidad. Prolijo, silencioso, con la hiriente frialdad del que sabe y del que sabe que no se va a equivocar, sin los picantes ingredientes del ídolo, porque en él todo parece demasiado perfecto, Dante Emiliozzi, ayudado por otro verdadero artesano de la mecánica, su hermano Torcuato, debe tener cualquier cantidad de horas de torno. En una oportunidad, a fuerza de hacer las bielas a mano, debido a que no había ninguna que le resistiera con el motor 59 A de válvulas laterales, hizo dos juegos, pacientemente, y se le despintaron los rastros papilares, arrasados por los ácidos y las limas. Cuando arma el motor de su coche de carrera, no permite, de ninguna manera, que se barra el piso de su taller para evitar que se levante polvo. Jorge Cupeiro, aunque no manufacture su propio coche, es otro de los eruditos. Además, posee una espacie de premonición que es realmente asombrosa y acierta, por otra parte, con el diagnóstico exacto. Marcos Ciani, aunque poco ortodoxo, pues desprecia los libros técnicos, basándose en su propia experiencia, resuelve los problemas mecánicos con su particular empirismo, y reúne así esa valiosa condición doble de buen mecánico y buen piloto. La reducida lista podría

cerrarse con Ángel T. Rienzi, asistido por una autoridad como el ingeniero Francisco Lucius. En cambio, el grupo de los pilotos sin práctica de taller, está llegando a una mayoría abrumadora. Sus integrantes se manejan sólo por el instinto y son descubiertos fácilmente: basta mirar sus manos suaves, sin lastimaduras, blandas como las de un oficinista.

Eduardo Casá es un representante típico de los que no se sienten activamente atraídos por ese mundo sucio de los "mangiagrasas", denominación popularizada hace más de veinte años. Casá corrió hasta el año último con José Rentería como navegador; sus conocimientos llegaban apenas a saber cambiar una cubierta. Al oír un ruido, ambos se preguntaban casi a la vez! "Che, ¿qué será eso?" Y los dos contestaban; "Y, debe ser el viento". Generalmente, los pilotos de escasos conocimientos mecánicos recurren a los hombres de oficio para desempeñar la función de copiloto e, íntimamente, sienten una especie de recelo, cuando no de desdén, por los que, a la vez, preparan y manejan autos. Todos ellos, sin embargo, contrarrestan su analfabetismb

mecánico con una virtud: intuición y son muy pocos, a fuerza de ejercitar su oído, los que no saben ubicar la dolencia que pueda padecer su vehículo. Juan Manuel Bordeu confiesa que no entiende nada de mecánica, Carlos Pairetti, aunque no lo confiesa, posee escasos conocimientos, pero cuenta en cambio con un grupo de asistentes avezados.

Una caja de hierro

El uso del casco protector, impuesto por una resolución tomada, en el orden mundial, por la Federación Internacional de Automovilismo, se puso en vigencia en la Argentina en 1950. Originariamente, fue resistido, y el primero que lo aceptó fue Oscar Gálvez el exuberante Aguilucho. Antes de estar reglamentado su empleo, Oscar Gálvez ya hacía sus entrenamientos con casco. "Abomba y aturde, y a la hora de tener el casco usted cree que le han puesto en la cabeza una caja fuerte. Para acostumbrarse, Gálvez inició sus prácticas colocándose el casco mientras trabajaba en su taller, diez minutos seguidos. Luego se lo quitaba y se lo volvía a poner durante espacios gradualmente progresivos, hasta llegar a una perfecta tolerancia.

Poco a poco fueron introduciéndose otras medidas protectoras que garantizaran, en cierta manera y hasta límites previsibles, la vida de los pilotos. Una vez, un aficionado que aspiraba a ser un buen corredor colocó dentro de su coche, adherido al techo, un cabezal de cama de bronce, como una especie de aro protector para evitar ser aplastado en caso de que su coche volcase. Lo presentido no se produjo: ocurrió que el coche, en lugar de volcar, chocó y el violentísimo impacto le produjo la muerte al ser desnucado por ese poco académico arco.

Con el tiempo, el arco protector de acero se hizo tan usual como el casco; un poco más y apareció el cinturón de seguridad para el conductor y el acompañante, que en algunos autos de serie, construidos en Europa, es ya un accesorio normal, La trilogía casco-arco-cinturón es el principio y el fin de la protección que se procuran los temerarios que engullen caminos a 200 kilómetros por hora. Es una protección más sumaria, incluso, que la que rodea a un simple jugador de foot-ball en los Estados Unidos.

Sin embargo, no todos se avienen a ajustar su humanidad en el cinturón de seguridad, porque "es un poco de maricón eso de andar atado". El andar suelto, sin embargo, produjo en la lista de las estrellas del TC una baja irreparable: Juan Calvez, el hombre-método, el hombre-cronómetro. En una mañana lluviosa de marzo de 1963, en el circuito de Olavarría, fue su propio verdugo. Dante Emiliozzi había sido su obsesión a partir de 1951, al elaborar el primer motor de TC de válvulas a la cabeza de factura argentina, aun antes de que la Ford Motor Company hubiese lanzado un motor igual en gran serie. La gran rivalidad entre ambos era un hecho concreto. Juan Gálvez tenía siempre dificultades en el circuito olavarriense, allí donde los Emiliozzi establecieron, como ídolos lugareños, un absorbente reinado; inclusive, alguna vez Juan Gálvez fue maltratado por el público y cuando ganó, lo golpearon pretextando admiración: los palmoteos se convirtieron en trompadas.

Juan Gálvez poseía un acentuado amor propio y, según sus allegados, "era tan obstinado como un adoquín". Padecía de una especie de horror al cinturón de seguridad porque en unas Mil Millas vio morir a un piloto, convertido en una chisporroteante antorcha humana. Más de una vez dijo: "En caso de estallar fuego a bordo, un hombre atado es un hombre irremediablemente muerto". Su tozudez no fue diluida ni siquiera por las estadísticas, que señalaban una gran proporción de vidas salvadas gracias al uso del cinturón de seguridad. Su coche capotó en una curva que se podía tomar a 140 kilómetros de velocidad. Entró en ella con dos o tres kilómetros de más, teniéndolo a la vista a Emiliozzi (había partido con el número 5 y Emiliozzi con el 1) y su auto se

descontroló, derrapó, dio un tumbo al hundirse en la tierra, se abrió la puerta de su lado. Sin el cinturón de seguridad, Gálvez quedó aprisionado por las piernas, mientras su cabeza golpeaba repetida y violentamente en la tierra. Su acompañante, Raúl Cottet, convertido poco más tarde en piloto, quedó, atado, dentro del auto y se salvo.

La noticia de la muerte de Gálvez corrió por el país a una velocidad aún más vertiginosa que la que solía alcanzar su máquina. En el cementerio de la Chacarita, en su sepelio, en una demostración popular pocas veces parangonada, con los techos de las bóvedas arracimados de espectadores al borde del llanto, todo fue asombro. Nadie podía creer que Juan Gálvez, el hombre infalible, hubiese tenido una falla. Raúl Riganti, canoso, compungido, un ex ídolo que hizo delirar a las multitudes con sus espectaculares arrebatos de "revientamotores" susurraba penosamente a un grupo de amigos: "Che, esto es increíble; no puede ser; el hombre perfecto, aquí, muerto.,."

Un numeroso conjunto de accidentes dentro de este riesgo calculado que es el TC demuestra que casi todos ellos son imputables a un error. La mayoría de los corredores y el público los adjudican, sin embargo, a la fatalidad, cuando la fatalidad suele ser, en todos los casos, un invitado de piedra. Los accidentes responden, concretamente, a causas muy conocidas, de las cuales las más frecuentes son negligencia, falta de cuidado, subestimación de los peligros y reflejos lentos.

Los traumas

Después de un accidente, o de un accidente evitado, suele quedar en el corredor un trauma, superable o no, según sea la textura anímica de sus protagonistas. Mientras acompañaba a Porchietto, probando una Giulia, en abril último, Luis Vázquez sufrió gravísimas heridas en las manos. Porchietto quedó muerto en el acto y en los ojos de Vázquez, tres meses después del trágico golpetazo, seguía reflejándose el terror. Hay quienes, en cambio, se sobreponen rápidamente a esos baches espirituales, más fáciles de derrotar cuando el trance no alcanza ribetes de tragedia. El oficio de los corredores ayuda a saltar esas vallas que, a veces, se alzan en sus mentes como obstáculos inaccesibles. Oscar Cabalén, por ejemplo, practica frecuentemente la "gimnasia del riesgo" para probar y agudizar sus reflejos; con su coche de paseo realiza pruebas de escalofriante corte circense: sin necesidad de "la guerra", tira deliberadamente el auto con dos ruedas a la banquina, y por la noche, en la oscuridad más cerrada, apaga las luces de su auto para saber cómo reacciona sin disminuir la velocidad.

Un ejemplar único de dominio de si mismo es, sin duda, Carlos Loeffel, el Tío Fritz, El Alemán, El Rengo. Después del accidente de Río Cuarto que le arrebató la pierna izquierda a la altura de la cadera, volvió a su pueblo, Marcos Juárez, al cabo de tres meses de internación. Los más sensibles lloraron cuando lo vieron llegar. Loeffel, con una sonrisa que estremecía su monolítico cuerpo de 130 kilos, bromeó: "Ustedes creían que no iban a ver más al Rengo, ¿no? El Rengo está acá y les viene a pagar la copa y a jugar una partida. Che, prepara los naipes, ¿querés?" Y a los diez minutos de llegar se sumergió en un larguísimo encuentro de poker, por el que se apasiona frecuentemente.

Sin embargo, dentro de su alma sin aristas, fluida como una cascada, Tío Fritz había comenzado a sentir un escozor: la mortificación de su invalidez pintada en los ojos de ese mundo triste que lo rodeaba. Un día le dijo a Remigio Caldara, ex campeón de Mecánica Nacional: "Yo tengo que correr". Y el amigo le respondió: "Vos estás loco; quédate tranquilo donde estás". Loeffel lo salpicó con su risa y tronó: "Tengo que correr porque me falta la pata; yo me la rompí por cabeza dura, pero con una pata sola tengo que correrles y ganarles a todos". Poco a poco volvió a mezclarse en la aventura del vértigo, hasta que le llegó la interdicción que le prohibía correr en el ámbito metropolitano. Su rebeldía lo impulsó a la desobediencia, y hace dos años, en un Gran Premio TC, sin saber cómo, se sumó a la caravana y se clasificó entre los cinco primeros en la etapa Inicial, hasta Santa Rosa, donde lo descalificaron. Sacudiéndose, riéndose a mandíbula batiente, exclamó: "Les gané a muchos que estaban completos". Poco más tarde, con un sólido coche preparado por dos exquisitos de la mecánica, los hermanos Aldo y Rinaldo Bellavigna (lleva un sistema de embrague manual, de gran difusión en Europa para los mutilados de guerra), ganó varias competencias y figura en el tercer puesto del campeonato argentino detrás de Jorge Cupeiro y Dante Emiliozzi. Este Gran Premio será su última aventura; su madre se ha impuesto con sus reiterados ruegos y Tío Fritz, ya sin sonreír, con su cuerpo quieto, concretó la promesa: "Vieja, te juro que ésta será la definitiva".

Rodolfo de Álzaga, a menudo envuelto en las seducciones de la noche, angustiado por depresiones que le hacen consumir generosas dosis de tranquilizantes, es antípoda de Loeffel. Conductor fino, gran cajista, señor de la montaña, son conocidos sus terrores y sus pesadillas parlantes, que el ambiente toma con mucho respeto.

La gran lucha

El "drama de la cabina" es provocado, generalmente, por los pilotos temperamentales. Dentro de ese reducido habitáculo sobre ruedas, lanzado sobre la ruta con el impulso de un Sputnik, hay hombres que cantan, hombres que fuman y hombres que se enojan. El diálogo es, en muchos casos, impracticable, porque allí reina el "imperio del ruido". Los problemas son producidos por los que, contrariamente a Emiliozzi y Cupeiro, tienen el alma al rojo blanco. Actúan entonces los copilotos, algunos de los cuales, con una manea, les golpean las manos para que metan el rebaje en el momento oportuno. Juan Manuel Fangio, cuando corría en fórmula 1, solía darle unos gritos tremendos a su máquina, como incitándola a correr más. Sólo con actitudes rotundas, ejercidas siempre por el navegador, es como un piloto enfebrecido es capaz de volver a la realidad.

Desde el primer Gran Premio en el que se impuso Juan Cassaulet, con De Dion Bouton, al ahora risueño promedio de 24Km429 (Buenos Aires-Córdoba, sobre 750 kilómetros) hasta hoy, el TC se ha vuelto un permanente innovar. El reino de las cupés modelo 1939 comenzó a temblar hace dos años. Estos ya anacrónicos artefactos, que fueron una etapa en la producción de una larga cadena en gran serie, pero que desde el punto de vista competitivo tienen ahora muy poco que hacer, están destinados, con su arcaísmo, mantenido tenazmente por los tradicionalistas durante casi treinta años, a ser admiradas piezas de museo. Actualmente se está viviendo el gran cambio, el momento quizá más importante de toda la historia del automovilismo rutero argentino. La gran lucha consiste en modificar la mentalidad de los protagonistas, de aquellos que se aferran al ayer porque suponen que entrar en la actualidad significa una inversión exorbitante de dinero y porque, además, barruntan no estar capacitados técnicamente para afrontarla.

La revolución en el TC la provocó José Froilán González, ex subcampeón mundial de conductores, triunfador en Mecánica Nacional e impulsivo piloto de pista, cuando lanzó a la carretera al Chevitú, un coche con clásica apariencia de calle. Es una carrocería oriunda de los Estados Unidos, modelo Nova, de serie, y cuyo valor de mercado es allí de 2.000

dólares. Su conducción le fue confiada a Jorge Cupeiro, que encabeza el campeonato argentino de TC, y originariamente provocó críticas reiteradas hasta que comenzó a ganar: "Che —le decían casi todos a Cupeiro—, ¿cómo vas a correr con un auto que no tenga chasis?; en el primer lomo de burro se parte". No se partió en el primero, ni en ningún lomo de burro, y entonces la "revolución González" comenzó a tener pronto imitadores.

Fueron incorporándose los compactos y así surgieron el Chevrolet de Vicente Formissano, un coche de inspiración un poco híbrida desde el punto de vista funcional, añoranza del dos tiempos DKW y vendido en 3 millones de pesos, record en el ámbito del TC, a Miguel A. Grosso, de Salto, provincia de Buenos Aires, y clasificado en la Vuelta de Tandil de este año; los F-100 de Ángel T. Rienzi (se repone de un espectacular accidente); de Vicente Galluzzo, hecho a mano, totalmente nuevo, y de López Oribe, de líneas revolucionarias, preparado por el ingeniero Alfredo Bascou y, que según la opinión de Menditeguy, es "el mejor coche hecho en el país". La Ford no quiso mantenerse al margen de la innovación, y al Gran Premio TC de 1964 llevó un equipo de Ford Falcon que tuvo un papel sólo discreto, al parecer por el mal trato y la propia organización en Carretera.

Ahora, en este Gran Premio TC 1965, la Ford, cuyo director técnico es el legendario y todavía infatigable Oscar Gálvez, reincidió con un equipo oficial de cuatro coches, piloteados por Rodolfo de

Álzaga, Atilio Viale, Oscar Cabalén y Nasif Estéfano y cuya sola puesta en carrera, con una movilización espectacular —un auxilio de dos pick-ups F-100, un camión taller F-100, dos Falcon de apoyo, un jefe de ayudantes por auto—, le insumirá una inversión de un millón de pesos. La corriente renovadora también señala, en su lista de inscripciones, un abundante puñado de compactos que es una especie de tiro de gracia a los fieles amantes del pasado: ventiún F-100; siete Ford Falcon; cuatro Valiant; tres Chevrolet Super; un De Soto Valiant; un Plymouth Valiant; un Peugeot 404; un Rambler Tornado y un Austin Mini C "S".

Los carroceros, entre quienes Baufer se ha consagrado como el "médico de cabecera" de los pilotos con ansias modernas, trabajaron tenazmente, casi siempre directamente sobre la chapa, en busca de un borde de ataque que ofreciese la menor resistencia al tremendo turbión de un coche destinado a horadar la ruta. Dante Emiliozzi, con un gesto de melancólica añoranza, se iba a desprender de su antiquísima cupé, "La Galera", y se sometió al arte de Baufer, quien por una perfilada túnica metálica sobre ruedas le pasó una factura que hasta podría envidiar Dior: 625 mil pesos.

Hombres y pesos

La suerte del Gran Premio 1965, salvo imprevistos —"Las carreras no se ganan hasta que uno llega primero"—, parece estar a disposición de los diez primeros que encabezan el ranking: Cupeiro, Emiliozzi, Loeffel, Casa, Cordonnier,

Álzaga, Gimeno, Pairetti y Chabert. Las posibilidades están también igualmente repartidas entre Bordeu (ganador del último Gran Premio), Ríos, Manzano y Estéfano. No es norma, precisamente, de estas tremendas aventuras la de consagrar a un

desconocido o a un comparsa. A través de 5.197 kilómetros divididos en seis etapas, de las cuales la más extensa (1.187 kilómetros) será la de Capilla del Monte-Buenos Aires, esos hombres irán detrás del máximo lauro del TC, perdiendo peso, durmiendo poco, extenuándose o resignándose, entre la desolación y la rabia, porque allí se decidirá (30 puntos al primero, 20 al segundo, 10 al tercero y 5 al cuarto) un campeonato que muy pocas veces tuvo una definición tan vibrante como la que le espera a éste.

Entre etapa y etapa, esos hombres iguales a todos, que muestran a veces almas simples (Cupeiro jugando, entre gestos y risas, al metegol, y Emiliozzi viendo "películas de tiros" o leyendo en la cama Patoruzito), con un nivel ambiental intelectual apenas discreto, porque el taller y el auto les mata el tiempo para otras inquietudes, esos hombres vuelven a exponer sus vidas, descubriendo los secretos del camino con una grabación sincronizada o con un simple mapa, paralizando y magnetizando a los pueblos que atraviesan, por el sólo gusto de saborear la gloria y de no renunciar a su incurable pasión. Ninguno de ellos se hará rico y muchos, en cambio, perderán plata. El que gane recibirá 1.400.000 pesos y saldrá a mano. Las cuentas son muy simples. Dejando de lado la obra muerta que es el auto, la reposición a nuevo insume 500 mil pesos; tres juegos de cubiertas, 220 mil; accesorios, 100 mil; dos camionetas de auxilio con seis hombres, 100 mil; combustible y aceite, 50 mil; gastos de piloto y copiloto, 50 mil.

El Gran Premio dista mucho, pues, de ser un negocio y, económicamente, no está mejor dotado que otras pruebas. El total de premios alcanza este año a 6.638.000 pesos. La Dos Océanos, organizada por Mar del Plata, Venado Tuerto y Mendoza, de ida y vuelta a Viña del Mar, dio 7.905.000 pesos en 4.100 kilómetros, es decir 1.896 pesos por kilómetro; el Gran Premio dará solamente 1.300 pesos. La mejor remunerada fue el Triángulo del Oeste, con 3.263 pesos por kilómetro y una de las más franciscanas, la Doble Vuelta de Mar del Plata, con 1.345 pesos por kilómetro.

Mientras tanto, otro torrente de dinero, tal vez más caudaloso, recorre vertientes clandestinas: imposible computar cuál va a ser este año el volumen de las apuestas; sí, en cambio, que originales 'bookmakers' contabilizan ya las boleteadas de cada corredor. El año pasado, antes de la largada de la III Vuelta de Salto, solamente en el quiosco instalado frente al Auto Moto Club local se jugaron 540 mil pesos. Generalmente, los levantadores actúan en público, en lugares aledaños a la largada o en plena ruta, recogiendo apuestas que en opinión de algunos observadores, duplican el monto de los premios oficiales.

Los testigos

Paralelamente a esta ingente movilización de pesos y hombres (un promedio en los auxilios de cinco personas por coche; hay quienes tienen veinte y otros que no tienen ninguna), se librará otra lucha tal vez igualmente apasionante, pero infinitamente menos peligrosa: la de la noticia. La radio lanzará

al aire, en este deporte que cuenta, más que ningún otro, con la mayor cantidad conocida de "espectadores estáticos", un grueso chorro de dinero desde el alba hasta el oscurecer. En el dial habrá ocho transmisiones que dejarán afónicos, en jornadas demoledoras, a más de un comentarista. Cada una de ellas absorberá, como promedio, a veinte personas que estarán pendientes de llamadas, cálculos y sueño. Cada una de esas estaciones recibirá, al cabo de los diez días que durará el Gran Premio, una cifra millonaria por publicidad.

Y en ese mar de voces dramáticas, chillonas, algunas revestidas de sonoridades histéricas, una vez más Luis

Elías Sojit, en plena madurez (60 años de edad), ejercerá, con sus ojos plegados de insomnio, su función de showman. No será, sin embargo, el más oído, pese a la gravitación de su estilo. Un reciente rating reveló que en el país hay 2 millones de personas que escuchan las carreras de autos y que de esa cantidad, el 80 por ciento la acapara Radio Rivadavia. Si las cuentas son exactas, esa emisora estará acosada por 1.600.000 oyentes. La batalla radiofónica ha adquirido ahora niveles más nobles y limpios. Técnicamente, las radios están en parecido pie de igualdad y de ahí, entonces, que sólo queden como recuerdo las añejas piraterías, las épocas en que, mediante una conexión, se tomaban las líneas del locutor rival y se producían interferencias o cortocircuitos.

El periodismo se enroló también en la corriente del vértigo. Los principales diarios de Buenos Aires destacaron enviados especiales para proveer la información en las cabeceras de las etapas. La Razón y Crónica atienden su servicio fotográfico por medio de aviones, fletados especialmente, mientras que otros periódicos apelan al sistema menos costoso de la bolsa común. Todo fue dispuesto para que miles de adeptos al automovilismo deportivo transiten, sin riesgos, el mismo frenesí de los actores de un duelo de características inéditas en el resto del mundo. Los caminos confluyen en un hito casi inexpugnable: la gloria. Para hollarlo, más de un centenar de bólidos están serpenteando ya las trampas de la muerte. Tras la consigna de fierro a fondo la muerte se erige, pues, como un imprevisto aceptable.

PRIMERA PLANA

30 de noviembre de 1965

|

|

Cupeiro - Casá - Bordeu

Dante y Torcuato Emiliozzi

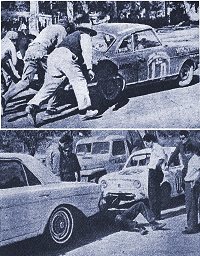

Imprevistos, los azares del

vértigo convierten a los espectadores en testigos y hasta

en protagonistas

Chevitú: Jefe de la

insurrección

Pairetti

Loeffel

|

|