|

|

En un antiguo códice chino, hay algunas líneas destinadas a atrapar una definición: "Son nómades, y no poseen ciudades ni murallas —dice el documento, que intenta definir a los tártaros—. Mientras tienen esperanzas de éxito se trasladan de aquí para allá. Y si no hay esperanza, la huida a tiempo no se considera cobardía."

A mediados de 1961, un pequeño tártaro de pómulos altos y crueles, de largos cabellos rubios que flotaban al aire del aeropuerto de Le Bourget, en París, eligió la incertidumbre y la huida para salvar al ángel violento que lo habitaba. Ese día, se zafó de los severos guardianes que lo devolverían a Moscú por "individualidad peligrosa", y se convirtió en un ciudadano del mundo.

Ese día también, Rudolf Nureyev (nacido en Bashkir, al este de los montes Urales, hace 27 años) inició una carrera que lo transformaría rápidamente en el sucesor de Nijinsky: un bailarín tocado por la gracia, capaz de arrasar las disciplinas jerárquicas del pulcro Royal Ballet londinense.

Pero no es sólo la desusada estatura artística de Nureyev la que lo ha convertido en un alud del espectáculo contemporáneo: cuando él actúa, algo parecido a la electricidad recorre a los sectores femeninos de la estremecida platea. El director de la Royal Opera House, de Londres, tuvo que admitir hace poco la existencia del fenómeno: "Cuando Rudi baila —explicó sir David Webster—, aquí adentro aumenta la temperatura." No era para menos: hace poco, el grupo de seguidoras del bailarín inventó una canción para testimoniarle su afecto: las victorianas paredes del Covent Garden se estremecieron de pudor, cuando las jóvenes comenzaron a cantar "Queremos a Rudo / si es posible desnudo": Lejos de conmoverse por esas manifestaciones, Nureyev no hacía otra cosa que repetir su saludo imperial: los brazos extendidos, con las manos abiertas, en algo que se parece más a una posesión que a un agradecimiento.

"Mi padre era un campesino, jefe de una familia de veinte hijos o algo así —confesó Nureyev, hace una semana, al llegar a los Estados Unidos, donde actúa en el Metropolitan Opera House desde el 21 de abril—. Era el hombre más honesto que he conocido. Pero yo no quiero su honestidad: el que nace diferente, debe ser diferente."

Porque lo sabía, quizá, enfrentó la dura oposición paterna hasta conseguir, a los 17 años, ser admitido en la escuela del Ballet Kirov de Leningrado: "Ellos me alimentaron, me enseñaron, pensaron en mí y, a cambio, yo les pertenecía —recuerda, haciendo brillar burlonamente sus ojos líquidos, de color de miel—; pero yo quería pertenecerme a mí mismo."

Por eso, también, su primera gira fuera del país iba a ser la última como integrante del Kirov: al llegar a París se sumergió en refinadas amistades, se encontró dueño de una fascinadora personalidad que sus compañeros no le reconocían. Cuando la policía francesa lo recluyó en una dependencia del aeropuerto para que meditara su decisión de no retornar a la Unión Soviética, Nureyev se sintió como un solitario leño contra la corriente, entre sus millones de compatriotas. "Entonces comprendí — murmura— que mi pequeño 'yo' era para mí más importante que esos centenares de millones: un pájaro debe volar," Sus gestos elásticos se detuvieron después de esa confesión; una ráfaga de melancolía lo derrumbó sobre una banqueta, mientras decía sin mirar a nadie: "Supe en ese país, que nunca seré feliz en el de ustedes. Que me moriré exactamente el día que yo quiera."

Acaso por esa convicción interior, su vida de los últimos años ha sido casi un desafío a la resistencia de un cuerpo admirable: un fénix que se devora a sí mismo.

No había transcurrido un año desde la fuga en el aeropuerto, cuando ya las enjoyadas manos de Dame Ninette de Valois se cerraban sobre su última adquisición: un tártaro auténtico y, por añadidura, genial.

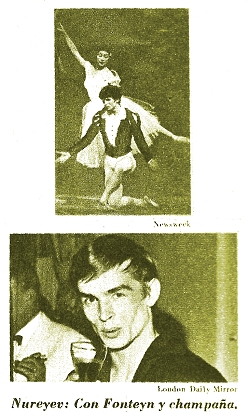

Bastante tiempo le llevó a Dame Ninette (fundadora y mecenas del Royal Ballet) convertir a ese jinete del aire en un refinado. No lo consiguió totalmente: a lo sumo, Nureyev aceptó decir "buenos días" para saludar a la gente y condescender a que le pagasen los cuartos amueblados de los que se mudaba constantemente. El mayor triunfo consistió en vestirlo de etiqueta para asistir a las trepidantes veladas del Covent Garden. Pero fue también el último: convencido ya de su estatura de estrella, Nureyev se escurrió de entre las manos de Dame, como de las de Margot Fonteyn, una primera figura de la danza que, a los 45 años, había encontrado ten el efebo tártaro su Fuente de Juvencia (artísticamente hablando).

Alegre hasta la exasperación, a ratos hosco y taciturno, Nureyev sabe ahora que ha perdido la inocencia. El "asustado animal salvaje" que deslumbró a la temperamental Jeanne Moreau, se convirtió en un resplandeciente play-boy hostigado por el dinero y la fama, que se refugia cuando puede en las alturas de su villa situada frente a Montecarlo (110.000 dólares). Su guardarropas ostenta docenas de trajes cortados por John Michael, sastre de la high life londinense.

Allí se dedica a contemplar sus blusas con cuello de tortuga y su colección de sacos de cuero ("que prefiere a cualquier otra prenda; inclusive uno muy largo, totalmente blanco", según confesó el vendedor Joe Besser), a pasear en su Mercedes Benz "que conduce con ostentosa arrogancia", y a contabilizar sus ingresos. "Al entrar en un mundo donde el dinero reina —explicó sir David Webster, para disculpar el entusiasmo del bailarín en esa tarea—, es lógico que demuestre una comprensible avaricia." El famoso coreógrafo Robert Helpmann, también salió en su ayuda: "Tiene toda la razón del mundo para pedir lo que vale —sentenció—. La vida de un bailarín es corta."

Menos preocupado por esos avatares cronológicos, el propio Nureyev se limita a guiñar un ojo y susurrar un antiguo refrán ruso: "Cuando se vive entre los lobos hay que aullar como los lobos." Lo cierto es que sus ingresos, que no pasaban de los 300 dólares mensuales en la Unión Soviética, ascendieron a 1.000 dólares por función en la actualidad, y hasta 3.000 por una escena de quince minutos en televisión.

Comparado con Nijinsky por los más exaltados —entre ellos la misma Tamara Karsavina, ahora de 80 años, que fue la compañera favorita del mitológico bailarín ruso—, algunas opiniones son, sin embargo, menos aventuradas. Léonide Massine, puesto en el compromiso de intervenir en la polémica, arriesgó: "Nureyev es un bailarín admirable. Creo que baila tan bien como Nijinsky, pero nunca tendrá el mismo arte. Pese a su perfección y virtuosismo, es limitado."

Rudolf no lo cree o, al menos, no le interesa. Sumergido en la fabricación de su propia leyenda, se limita a arrasar auditorios y a confundir a los críticos. A uno, que le sugirió el mito de Icaro como tema para un ballet, le respondió: "Puede ser que no quiera volar más. Estoy cansado: quiero quedarme en el suelo —para agregar en seguida—: No tome esto como una respuesta exacta: la vida no es así."

Quizá no lo sea, y de esa inestabilidad dependa su seducción. Por lo pronto, Nureyev sabe que retener la gloria es una complicada partida de ajedrez: "Sobrevivir —acertó a confesar, desviando la mirada— significa simplemente crucificar a los otros."

PRIMERA PLANA

27 de abril de 1965

|