|

Comunismo

La intuición de Madame Chiang

|

|

|

"Es una ley de la vida —exclamó el joven y rozagante atleta—. Cuando se ha alcanzado la seguridad al precio de tantos sacrificios, nadie quiere perderlo todo en un instante."

Atardecía en la Plaza Roja, de Moscú, el domingo 7 de noviembre. Frente al mausoleo de granito rojo habían desfilado impecables escuadrones, con enormes artefactos que garantizan esa seguridad; después, tomados del brazo, con trajes domingueros, pero con gorra y sin corbata, los obreros, en cuyo nombre se fundó el régimen hace 48 años; y, finalmente, en un tumulto de banderas, decenas de imites de gimnastas cuyos exactos movimientos aludían a nociones de fuerza y de orden, al espíritu constructivo de la nueva generación. Una bulliciosa imagen del futuro.

La pregunta concernía al lapidario ataque lanzado ese mismo día contra la URSS por el Diario del Pueblo, de Pekín. Contra la URSS misma, como sociedad política; no sólo contra su actual política exterior. En el aniversario de la efemérides suprema del movimiento comunista internacional, el vocero de la Revolución China acababa de extender a la Revolución Rusa el certificado de defunción.

El sólido mozo, estudiante de electrotecnia, se había echado el saco sin pasarse las mangas sobre el blanco uniforme de gimnasta y, envolviendo a su chica con el brazo, repitió; "Es la ley de la vida. Ellos, los chinos, se volverán sensatos mucho antes del tiempo que nos llevó a nosotros".

La momia ausente

En el mausoleo de granito rojo dormita, hierático, el primero de los líderes que conquistó esa seguridad para el pueblo soviético. El segundo fue expulsado de ahí, quizás en una tentativa conciliadora frente a la opinión extranjera, tantas veces ofendida por ese trágico maestro del realismo político. Pero el tercer líder, responsable de aquella vana concesión, ha sido expulsado, a su vez, de la cima del mausoleo: en el palco están hoy sus sucesores.

Sobre él, agitaban ahora sus sombreros el jefe del partido, Breznev, y el del gobierno, Kossygin; el ideólogo Suslov y el mariscal Malinovski (también estaba, menudo y lampiño, Raúl Castro, Nº 2 de Cuba).

A poco más de un año del pacífico derrocamiento de Nikita Kruschev y el afloramiento de una auténtica dirección colegiada —cuya propia mediocridad parece ser la mejor garantía contra toda insistencia del "culto de la personalidad"— son muchos aún los rusos que verían con inquietud el eventual retorno de la momia de Stalin a las imponentes bóvedas de la Plaza Roja. Pero la opinión más difundida es que tarde o temprano volverá, que su sitio allí es más seguro que el del valetudinario Kruschev cuando al ex Primer Ministro le llegue su última hora.

La escuela soviética, los libros la prensa, enseñan que Lenin fue el capitán del asalto al poder; pero la lucha armada —afirma-— continuó por otros treinta años, hasta que Rusia se tornó invulnerable. Ha llegado el momento —se explica de atender las postergadas y crueles necesidades del pueblo soviético, que ya no desea trascender al exterior sino por su prestigio científico, sus hazañas técnicas y un activo intercambio de bienes e ideas.

La Revolución Rusa aún propone su ejemplo en la búsqueda de una nueva estructura social, pero tal vez comprenda que ese ejemplo no tenga imitadores entusiastas. Los pueblos de Occidente disfrutan de mejores condiciones y los del Tercer Mundo no parecen seducidos por el alto costo humano y el largo plazo que comporta esa perspectiva. Rusia es hoy la segunda potencia del mundo, pero está tan lejos del comunismo como en 1917, y Lenin, al poner en práctica las ideas de Marx, demostró su carácter utópico.

Después de largos meses de agraviado silencio, los doctrinarios soviéticos reanudaron últimamente el debate con sus tenaces adversarios chinos, pero sólo para reconocer que no hay acuerdo posible. La desaparición de Kruschev sirvió para probar que la ruptura

ideológica del movimiento comunista fue menos la obra de ese polemista exuberante que el resultado de un antagonismo cifrado en la naturaleza de las cosas. El marxismo no uniforma a las naciones: las reactiva. La revolución social no es sino una ilusión común de sendas revoluciones nacionales.

Hace una quincena, Pravda, desechando las últimas precauciones, hizo una importante confesión.

En una reunión de representantes de 83 partidos comunistas —octubre de 1962— se había oficializado la doctrina de la coexistencia. La aparición de las armas nucleares obligaba a reconsiderar la vieja tesis sobre la necesaria destrucción del capitalismo por vía insurreccional. Pero los chinos, al admitir su caducidad, exigieron que no se aplicase al Tercer Mundo; allí los comunistas debían promover "guerras de liberación nacional". La intervención directa de los Estados Unidos en todo el Vietnam, ante la estéril indignación de Moscú y Pekín, puso en descubierto el carácter subjetivo de ese reparo, que descansaba en el supuesto optimista de que Occidente no reaccionaría sino en caso de una agresión global y directa.

Premia rectifica el compromiso de 1962. Genéricamente, sin aludir al Vietnam, llama la atención sobre la peligrosidad de las pequeñas guerras: las contiendas mundiales de 1914 y 1939 empezaron como conflictos locales. Es una consideración que parece dirigida a Washington, pero que aspira más bien a repercutir en Pekín.

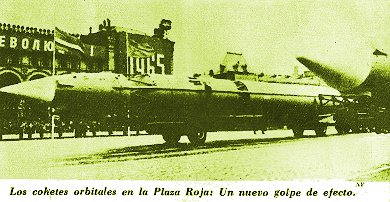

En el desfile militar del 7 de noviembre, el hecho significativo fue la exhibición de dos ejemplares de un proyectil orbital.

Dos veces por año —en esa fecha y el 1º de Mayo— los dirigentes rusos pasean ante los ojos de los expertos militares norteamericanos las novedades de su producción de guerra. Los muestran a conveniente distancia, para dar una idea de su empleo y no sacrificar sus secretos. Un locutor oficial relata con ufana complacencia las calamidades que la nueva arma puede causar.

Hasta ahora no se conocían sino cohetes balísticos, que pueden ser de corto, mediano y largo alcance (intercontinental). La industria soviética había sacado ventajas en este campo, pero a partir de 1960 los norteamericanos formaron un arsenal balístico tres veces más rico; vencida en cantidad y calidad, la URSS apela nuevamente a la sorpresa, lanzándose a la fabricación de cohetes orbitales.

El proyectil balístico, disparado desde una rampa, describe una curva ascendente; luego se precipita con velocidad acelerada sobre su blanco. En cambio, el orbital se empina verticalmente, supera el nivel de la atmósfera terrestre y comienza a girar como un satélite alrededor de la Tierra: éste es el disparo "preventivo", al que puede seguir —o no— el disparo "efectivo", mediante el cual caerá en un punto determinado del planeta.

Las ventajas son dos: quien posee esta arma no está obligado a optar por la defensa o el ataque, sino que puede, en cualquier momento, formular un ultimátum; y las vallas de radar que detectan los ataques laterales son inútiles ante esta agresión perpendicular.

Los dos prototipos orbitales que los rusos arrastraron por la Plaza Roja, de 35 metros de longitud y de tres etapas —menos peso del combustible, mayor velocidad—, se equipan con ojivas nucleares "de fantástico poder destructivo". El combustible sería sólido.

El Tratado de Moratoria Nuclear firmado por rusos y norteamericanos prohíbe

las experiencias atómicas, pero

ambas partes continúan sus programas cósmicos, que no están involucrados en ese pacto; un artefacto orbital, si, en vez de ser dedicado a la exploración del espacio, se lo emplea para trasportar ojivas nucleares, cobra valor militar. La astronáutica norteamericana ha subordinado también sus programas a las exigencias del Pentágono.

Si se admite que la URSS posee un arma capaz de destruir a USA por medio de un ataque por sorpresa, que no puede ser detectado por satélites espías ni deja tiempo para la respuesta, la seguridad internacional ya no está cifrada, como se creía hasta ahora, en el llamado "equilibrio del terror", sino en la confianza mutua. Los rusos tendrían un medio para interceptar la acción norteamericana en el Vietnam sin arriesgar su propia seguridad. Si no lo hacen, es porque anteponen a los deberes de la solidaridad revolucionaria su conciencia de formar parte de una civilización que sólo por pleonasmo fue llamada occidental.

Lo más notable, relacionado con el proyectil orbital soviético, es que su revelación no ha provocado la menor alarma en los Estados Unidos. La industria bélica se encargará, por precaución, de descontar esa ventaja lograda por sorpresa, pero nadie parece temer seriamente que hasta entonces los rusos coloquen en órbita su nuevo cohete y presenten un ultimátum acerca del Vietnam.

Pocos días antes de la fecha nacional soviética —y del comienzo del debate

sobre la admisión de China comunista en las Naciones Unidas —llegó a los Estados Unidos la señora Chiang Kai-shek.

La esposa del generalísimo afirmó que si el conflicto vietnamita resultase en una confrontación militar directa entre Washington y Pekín, los rusos no intervendrían. No reveló cuáles son sus elementos de juicio; acaso se trate de una intuición, simplemente; es una base demasiado frágil para política tan riesgosa. En todo caso, la mayoría de los comentaristas norteamericanos parece opinar que esa hipótesis no es descabellada.

La Administración Johnson ha probado su capacidad para intervenir positivamente —no ya a la defensiva— en la lucha mundial por el poder, y si llegara a la misma conclusión que Madame Chiang no vacilaría, sin duda, en aliviar al mundo del temor que inspira al futuro desarrollo del arsenal atómico de Mao Tse-tung. Pero es ilusorio esperar la anuencia previa del Kremlin, porque la alianza ruso-china —que subsiste formalmente, a pesar de todo— es también uno de los elementos del poderío nacional soviético.

El problema que afrontan en estos días los planeadores de la política exterior norteamericana es determinar con algún grado de certeza cuál sería la reacción soviética ante un nuevo conflicto en el Lejano Oriente, análogo al de Corea hace tres lustros, es decir, con armas convencionales y, como meta, una paz negociada. El estallido de las hostilidades debiera ser de tal naturaleza que no ponga en acción, automáticamente, la alianza ruso-china. En otros términos: se trataría de lograr que tropas de Mao Tse-tung se asomen fuera da las fronteras nacionales.

La insólita franqueza con que actuaron los servicios de inteligencia norteamericanos en las dos últimas crisis del área sudasiática —el conflicto indo-pakistano y el conflicto interno de Indonesia— parece demostrar que se están extremando los medios para favorecer una fatal imprudencia de Mao Tse-tung; pero todo parece indicar que el viejo revolucionario chino no está absolutamente convencido de que su enemigo sea —como él lo calificara— un "tigre de papel".

16 de noviembre de 1965

PRIMERA PLANA

|

|

|