|

Reportaje a los Cosmonautas

EL 25 de octubre, desde Houston, Texas, quedó cancelado el vuelo Gemini 5, que preveía el encuentro de dos naves en el cosmos; la orden interrumpió una serie de triunfos norteamericanos. En Moscú, esa misma mañana, muchos soviéticos conjeturaron que su país iba a contestar a los progresos de USA, antes de fin de año. En las dos ciudades, separadas por 20.000 kilómetros, Primera Plana coronaba su investigación de diez días sobre los cosmonautas, protagonistas de la electrizante epopeya. Ramiro de Casasbellas, entre Cabo Kennedy y Houston; Tomás Eloy Martínez, entre la capital soviética y la Ciudad de las Estrellas (donde viven casi todos los pilotos rusos), construyeron el primer reportaje simultáneo a los héroes del espacio que intenta la prensa mundial. En ambos casos, anotaron otro record no menos importante: fueron los primeros periodistas argentinos (y, además, latinoamericanos) en llegar hasta los cosmonautas. Sus informes y notas se publican a continuación.

|

|

|

LOS NORTEAMERICANOS

QUIZÁ, solamente el sol, o el piar de algún pájaro, conspiran contra la imagen. "Y, desde luego, esa prosaica empalizada que los carpinteros levantaron hace poco. De lo contrario, la media manzana de terreno escarpado parece un fragmento del suelo lunar, crecido allí por su cuenta, en mitad de la verde planicie texana, lejos de los edificios y del ruido, En verdad, pretende ser un fragmento del suelo lunar, acondicionado por los especialistas para ensayar el descenso de un viaje futuro.

La media manzana surge al este del Manned Spacecraft Center (MSC, Centro de Vuelos Tripulados), el corazón del programa espacial norteamericano. Un galimatías de cemento, arena y roca imita la superficie que los hombres quieren pisar antes del fin de la década, dieciocho siglos después que Luciano de Grecia, en su Vera Historia, propuso el primer vuelo a la Luna que registra la literatura universal.

No se necesita demasiado lirismo para creer en la magia del cemento y las rocas. Porque muy cerca, encima de un montículo que domina un amplío cráter, los visitantes son vigilados por un extraño aparato blanco, especie de lavarropa gigante: es el vehículo que —salvo reformas— depositará en la Luna a dos astronautas norteamericanos.

Durante la semana, suspendidos de un enorme gancho de hierro que crea la sensación de ingravidez, los técnicos practican el descenso por una minúscula escalerilla. Más tarde, ya libres de ataduras, andan y desandan el terreno, agobiados por una mochila azul, prisioneros de sus zapatones y uniformes, coronados por el casco. El espectáculo puede volverse realidad en cualquier momento; sobre todo a la tarde, cuando el viento del otoño esparce algunas ráfagas y la luz empieza a declinar.

Meses atrás, con un poderoso lente, un cameraman de televisión aprovechó la escena y la distribuyó a todo el país: no causó el mismo efecto que la invasión de marcianos inventada por Orson Welles hace 25 años, pero el anticipo conmovó a mucho espectador, lo mantuvo unos minutos fuera del tiempo. Sin embargo, el más leve ensueño seria pecaminoso en Houston; naiguno de los 5000 funcionarios y empleados que se reparten las modernas instalaciones del MSC da rienda suelta a su imaginación. Salvo si se distrae, si aparta los ojos por un momento de ios gruesos expedientes de tapas amarillas, presididos por la palabra 'Confidential', o de los folletos donde la aventura del espacio se reduce a cifras, o de las computadoras que devoran y clasifican hasta los suspiros.

Esa epopeya comienza al este de Houston, sobre la costa atlántica, alrededor de pequeño puerto pesquero que sus habitantes llamaron Cabo Cañaveral, luchando por pronunciar una eñe esquiva y de otras latitudes. Después del asesinato de Dallas (1963), el nombre de John F. Kennedy designa ese conglomerado majestuoso, erizado de rojas estructuras metálicas, desde el cual se disparan satélites y vehículos. El resto queda a cargo del MSC, un centro que a la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) le ha costado ya 170 millones de dólares.

Una bandera norteamericana, que integró el equipaje de una hazaña cósmica, trepa sus barras y estrellas al tope de un mástil, apenas una cápsula tripulada sale hacia el cielo, y se queda aüí, como un amuleto, hasta que el operativo concluye y se aquieta el hervidero del MSC. Aunque las proezas acaso no terminen en las limpias, vastas oficinas del centro, mientras los pilotos entregan su información a las autoridades y se ven convertidos en héroes: su magnitud sigue brillando en la abrupta superficie lunar, detrás de la empalizada. En ese plagio —que los astronautas contemplan día a día, porque habitan en Jas proximidades del MSC— está simbolizada la meta que persigue USA: desde que el primer norteamericano viajó al espacio, una mañana de 1961, todos los caminos conducen a la Luna.

Fue el mismo Kennedy quien alentó la idea, el 25 de mayo de 1962, ante las cámaras legislativas, al calificar de objetivo nacional el "aterrizaje" en la Luna y regreso de los astronautas a la Tierra, antes de 1970. En cuatro años, las fantasías de Veme y los ayes rimados de Laforgue se diluyeron en las playas de Florida, las praderas de Houston, los asientos del Capitolio, los despachos de la Casa Blanca. Los Estados Unidos, que nacieron a la competencia espacial en 1958 —con el Explorer I, tres meses después del Sputnik soviético— entraron en ella de bruces, quemaron etapas, sensibilizaron a la población hasta cortarle el aliento a lo largo de cada vuelo, y comprometerla en el destino de los programas.

El resultado cuenta también con su símbolo propio, resumen de unos 700 disparos y 2000 millones de dólares gastados solamente en los vuelos dirigidos y tripulados: el USAF Space Museum, organizado por la Aeronáutica en un costado del vasto triángulo de tierra que es Cabo Kennedy, alrededor de la réplica de un Redstone, el abuelo del poderoso Saturno 5 que posibilitará la llegada a la Luna.

El venerable Redstone, único cohete de que dispuso la NASA al día siguiente de la sorpresa de Gagarin, está erguido en la plataforma que albergó su infancia y que hoy es, naturalmente, otra reliquia; cerca, se encuentra el blocao donde Werner von Braun , y Kurt Debus —gracias a cuyo talento Hitler martirizó a Londres— desataron el tímido paseo suborbital de Alan Shepard. A sus lados, como callados menhires de un pasado que hoy se mide por horas más que por años, el Museo reúne un par de Atlas, un Delta, un Skybolt, un vehículo Agena (de diseño anterior al que se desintegró el 25 de octubre último) e, inclusive, un pariente lejano y mortífero: una V1 pintada de azul. Que exista un Museo del Espacio —que es como decir un Museo del Porvenir, un Museo al revés— tal vez señale mejor que nadie la presencia de un nuevo mundo y una nueva raza, la de los cosmonautas. El siglo XXI se abre a partir de ellos.

De aquí a la eternidad

La NASA fue creada por el gobierno norteamericano en 1958; el Centro mudó sus enseres de Virginia a Texas a fines de 1961. Por ese entonces, un acre (4.000 metros cuadrados) se vendía a 600 dólares en las proximidades del MSC; actualmente, su precio roza los 45.000 dólares. El desarrollo de Clear Lake, el pueblo que creció junto al Centro, situado a 35 kilómetros al sudeste de la ciudad de Houston —la sexta del país—, ha sido tan vertiginoso como el de la carrera cósmica, tan aséptico por fuera y tan repleto de sangre y nervios por dentro.

Para los habitantes de la zona ha sido como una tromba, la misma que de la noche a la mañana implantó los 30 edificios que constituyen el Centro (hay otros 15 planificados y en construcción) y las placenteras comunidades de El Lago, Timber Cove y Nassau Bay, donde habitan los 33 astronautas norteamericanos.

El sueldo de un alto empleado, en el MSC, suma 10.000 dólares al año; los jefes perciben 14.000. No es demasiado, si se considera que un aviador comercial puede redondear 30.000 en el mismo período. "Son salarios oficiales, y el gobierno no paga demasiado. Pero el trabajo es tan fascinante que no lo cambiaría por nada", dice Richard S. Johnson, de 39 años, directivo de la Sección Entrenamiento. Los cosmonautas tampoco ganan fortunas: entre 16.000 y 20.000 dólares, según su grado en las Fuerzas Armadas; la primera cifra corresponde a los llamados "científicos".

Son cuatro las promociones de astronautas reclutadas por la NASA; la inicial, con un promedio de 34.5 años de edad, fue seleccionada en abril de 1959 y consta de 6 hombres (el séptimo, John Glenn, protagonista del primer vuelo orbital de USA, renunció en enero de 1964 para disputar una banca de Senador que no obtuvo). Destinada al Programa Mercury, ese nombre distingue a sus componentes: M. Scott Carpenter, L. Gordon Cooper, Virgil I. Grissom, Alan B. Shepard, Walter Schirra, Donald Slayton.

El segundo grupo ingresó en setiembre de 1962 y quedó afectado al Programa Gemini; sus 9 integrantes (Neil Armstrong, Frank Borman, Charles Conrad, Elliot See, James Lovell, James Mc Divitt, Edward White, John W. Young y Thomas Stafford) tenían entonces una edad promedio de 32.5 años. La tercera ola resultó la más numerosa y la más joven de acuerdo con la edad promedio: 31 años; identificada con el Proyecto Apolo (viaje a la Luna), la forman 13 astronautas (un 14º Theodore C. Freeman, se mató, en octubre de 1964, en un vuelo de rutina): Aldrin, Anders, Basset, Bean, Cernan, Chafee, Collins. Cunningham, Eisele, Gordon, Schweickart, Scott y Williams. Pero ya en 1964 la NASA decidió cosechar sus héroes entre los egresados de las Universidades.

En junio de 1965 incorporó a los últimos cinco, los "científicos" (un sexto, Duane E. Graveline, renunció casi de inmediato), cuya edad promedio es de 31,5 años: son los físicos Owen K. Garriott, Edward G. Gibson y F. Curtis Michel, el geólogo Harrison H. Schmitt y el cirujano Joseph P. Kerwin, oficial de la Marina. Curiosamente, entre ellos figura el único soltero de los 33 cosmonautas: Schmitt. Dentro de un mes y medio, el 19 de diciembre, se cierra el plazo de admisión de solicitudes para un quinto grupo, esta vez, de extracción militar.

De estos 33 pilotos, sólo 10 partieron de Cabo Kennedy rumbo a su bautismo de sombras. Hasta hoy, únicamente dos repitieron la proeza: Grissom (1961, 1965) y Gordon Cooper (1963, 1965). Si el vuelo Gemini 6 se hubiera cumplido el 25 de octubre, un tercer nombre se habría añadido a la lista de los que volaron dos veces: el de Schirra, el más viejo de los astronautas (42 años) y uno de los pocos que no lleva el pelo cortado a la romana. Wally Schirra, un nativo de Nueva Jersey, con 90 misiones aéreas en la guerra de Corea y 6 órbitas recorridas en 1962, no perdió su sonrisa al bajar de la nave espacial hace 22 días.

Su operativo era cancelado transitoriamente: a la semana, con autorización del Presidente Johnson, la NASA resolvía concretar, al mismo tiempo, los operativos Gemini 6 y 7: el primero vale por su propósito principal, el amarre con un vehículo Agena; el segundo, porque una vez concluido será el viaje de mayor duración tripulado por norteamericanos. Sus conductores: Borman y Lovell. Las previsiones alcanzan al proyecto siguiente, el Gemini 8, del que participarán Armstrong y Scott.

Cuando Schirra, a quien subyugan los automóviles sport, se despojó de su pesado traje en Cabo Kennedy, y enfrentó a los periodistas, ningún rastro denunciaba en su cara la tensa espera que había soportado junto a su compañero Stafford, de cara al cielo, en la punta del cohete Atlas. "La próxima vez nos irá mejor", prometió. Para él, "mejor" significa pasar pronto la prueba del Gemini 6 y estar listo, luego, para un descenso en la Luna. "Abandonaría ahora mismo mi carrera de astronauta si pensara que mi vida no está ligada a un viaje a la Luna", declaró.

No es fácil, sin duda, pronunciar esa frase con la seguridad y el candor de Schirra: hay otros 23 cosmonautas para quienes esa frase es todavía algo más que una ambición, una suerte de abracadabra digno de la intimidad. Si cuesta lograr el sí de la NASA para enrolarse en el ejército del espacio, si sobre dos mil postulantes los elegidos serán una decena, despegar en Cabo Kennedy es una anhelante vigilia.

Reclinado en la silla, detrás del amplio escritorio de madera clara, Donald Slayton, 'Deke', cambia de tema a cada intento por hurgar en su caso personal, el más sorprendente. Tiene 41 años, un hijo de 8 y una abultada foja de aviador; cadete en 1942, la Segunda Guerra alcanzó a contarle entre sus combatientes; al mando de bombarderos B25 realizó medio centenar de misiones sobre Europa y Japón.

En su solapa brilla el distintivo plateado de los astronautas Mercury, una reproducción en miniatura de la escultura de aluminio que señala, en Cabo Kennedy, la legendaria Plataforma 14 desde donde fueron disparados los seis primeros vuelos tripulados. El distintivo parece un recuerdo: Slayton pertenece al grupo inicial y aún desconoce el espacio. Tenía que surcarlo en mayo del 62, tres años después de ingresar en la NASA; tres meses antes, los médicos le descubrieron una anomalía cardíaca y aconsejaron reemplazarlo: fue sustituido por Scott Carpenter.

"Claro que sí, todos nos sentimos desalentados cuando no nos asignan a un operativo", se aviene a confesar Slayton, que en 1963 se retiró de la Aeronáutica y ocupa ahora un puesto burocrático —director de Tripulaciones— en el Centro de Houston. Su futuro continúa en manos de los médicos, todavía indecisos sobre si dejarlo volar o no, a pesar de sus 4.000 horas computadas como piloto e instructor. "El doctor Douglas, uno de nuestros facultativos, opina que nada se opone a que yo haga un viaje espacial. Sí así fuera, tendría que reforzar mi entrenamiento. Desde que me pusieron en este cargo, me queda poco tiempo para entrenarme."

Entrenarse. Este es uno de los diez o doce verbos clave en el diccionario de los astronautas y de sus superiores.

El entrenamiento y las clases teóricas garantizan la victoria de cada prueba, y ese vaivén empieza no bien un piloto es contratado: sólo una duda, como sucede con Slayton, obliga a suavizar el ritmo. O como ocurre con Shepard, aún no recobrado de una infección de la oreja y por eso trasladado a los servicios administrativos como jefe de la Oficina de Astronautas. O como con Scott Carpenter, herido en el brazo a causa de un accidente automovilístico y prestado a la Marina —el arma de donde proviene— para participar de ejercicios subacuáticos. A fines de octubre, Scott Carpenter se reintegró al plantel de la NASA, aunque sin destino fijo. De los veteranos de 1959, sólo tres se mantienen aptos para volar en cualquier momento. Uno de ellos, precisamente, es Walter Schirra, que gusta regresar a la infancia para detectar su vocación de cosmonauta.

"Treinta años atrás, mi padre se asomaba a toda clase de concursos y festivales aéreos con un biplano que cuidaba celosamente —memora—. Era un as de la acrobacia y cuando yo lo veía revolotear por el cielo me juraba a mí mismo que lo imitaría en cuanto pudiese. Mi madre solía acompañarlo en esas locuras, que no eran locuras en el fondo. Ella iba a menudo en una de las alas, igual que una equilibrista."

En la confortable cafetería del Centro, Leroy Gordon Cooper cuenta una historia bastante similar a la de Schirra. "Mi padre era un piloto amateur y yo me sentaba en sus rodillas cuando salía en su viejo biplano Command-Aire. Tenía 6 años apenas el día en que me dejó manejar el aparato." A los 10, se procuraba dinero en los trabajos más insólitos, cerca del aeródromo de Shawnee, su pueblo de Oklahoma, para pagarse un curso de conducción de Piper. "Llegó la guerra y a papá lo ubicaron en la Aeronáutica, como oficial auditor. Le gustó la Aeronáutica y acabó por labrarse una carrera." Las coincidencias continuaron.

Infante de Marina, Gordo integró la guardia de honor del Presidente, y radicado en Hawaii, donde estaba su familia, conoció a una "majorette" que enseñaba a volar con un Piper cuya propiedad compartía. "Me casé con ella, con Trudy Olson, en 1947. Nuestras dos hijas saben ya desde hace rato para qué sirve cada botón de mi Beechcraft Bonanza. Es casi como una tradición, ¿no es cierto?" Cooper y Armstrong, hasta donde pudo averiguarse, son los únicos dos astronautas dueños de aviones.

Pero los primeros tiempos de Cooper como astronauta no fueron demasiado brillantes. Su buen humor, su franqueza, le atrajeron fama de indiferente; también sus quejas financieras, o sus protestas por el tiempo que debía pasar fuera de casa. Cuando Slayton fue separado del Programa Mercury, Cooper amenazó con retirarse si no lo enviaban pronto al espacio: aguardó en vano reemplazar a su colega. Tuvo que intervenir Schirra, y prometer un escándalo, para que Gorda tripulara el sexto vuelo, que la NASA pensaba encargar a Shepard. Sin embargo, sus 22 órbitas de 1963 resultaron un ejemplo de pericia y habilidad técnicas.

Los amigos de Cooper recuerdan otras anécdotas. Antes del primer vuelo norteamericano, se pidió a Gordo que demostrara, para la televisión, cómo serían los instantes previos al operativo. Embutido en el plateado uniforme, se trasladó a la plataforma y subió por el ascensor hasta el vehículo. Apenas se enfrentó con él, se puso a gritar; "¡No! ¡No quiero partir! ¡No voy a partir!". Los espectadores rieron; las autoridades de la NASA, no.

Meses más tarde, durante la experiencia suborbital de Grissom, Cooper sobrevoló Cabo Kennedy en un jet y embarulló las comunicaciones por unos segundos. Esta vez recibió una reprimenda, aunque debe de haberla compensado al día siguiente, al volante de su automóvil y a su velocidad preferida: 150 kilómetros por hora. O al domingo siguiente, en el templo protestante donde acostumbra predicar el sermón.

El deber y la inquietud

Junto a una silenciosa oficina, donde teclean tres secretarias, está el despacho de Donald T. Gregory (35 años), director ejecutivo de la Sección Entrenamiento, el lugarteniente de Slayton. El sol de Texas todavía tiene fuerzas como para pegarle en los anteojos y hacer chispear los vidrios. La clásica tarjeta de identificación —con la fotografía de su poseedor en colores— cuelga del bolsillo de la camisa, coronada por la cabeza de cuatro lapiceras. Gregory sumerge su pipa en una tabaquera antes de contestar por qué un hombre decide ser astronauta.

"Para mí, es el básico deseo de hacer algo nuevo, de abrir un camino, como los pioneros del siglo pasado. Ser pionero, en el siglo XX, ya no puede ser otra cosa que introducirse en el espacio y arrancarle sus secretos. Probablemente haya también un poco de espíritu de aventura, pero ésa es una condición saludable que todos llevamos dentro".

Aparentemente, James Mc Divitt, un hijo de Chicago que se crió en Michigan y reparaba hornos para ganarse la vida, piensa lo mismo que Gregory. Por lo menos, así lo dejó entrever en una composición escolar en la que aseguraba: "Me gustaría ser explorador o novelista". Terminó por elegir lo primero, luego de acumular más de 3.000 horas de vuelo en aviones, buena parte de ellas gastadas en sus 145 misiones durante la guerra de Corea y a bordo de un aparato que bautizó como "El buho obstinado". No obstante, hoy mira su nueva profesión sin romanticismos juveniles: "No hay un imán en las estrellas. Considera el Programa como un arduo problema técnico que exige cantidad de respuestas. Esas respuestas deben ser adquiridas paso a paso, sin apresuramientos y con lógica".

Para Borman, también veterano de la guerra de Corea, ser astronauta es aceptar un desafío. "A los hombres les gusta ser desafiados cuando advierten que detrás del reto hay algo capaz de beneficiar a la humanidad", dice este nativo de Ohio, mientras juega con el exagerado anillo que le ahoga el anular izquierdo. Sería absurdo hacerle admitir a él, o a sus otros 32 colegas, alguna flaqueza, un desaliento momentáneo. Pero no porque esa actitud conspire contra la imagen del cosmonauta; simplemente porque tienen fe en su labor y están dotados de una inextinguible paciencia. Y de una confianza capaz de vencer al miedo.

Según Elliot See, les faltaría tiempo, durante un vuelo, para tener miedo. Young es más explícito: "Lo único que se siente es una suerte de suspenso, al partir y al iniciar el retorno; lo mismo le pasa al más experimentado pasajero de avión. Es como si uno tuviera un par de mariposas revoloteando en el estómago", compara este californiano a quien Broadway recibió, en marzo pasado, con su típica lluvia de papeles.

Durante el vuelo Mc Divitt-White, el jefe de los Programas Médicos del Centro, Charles Berry, y el director de Vuelos, Chris Kraft. registraron sus latidos en un cardiograma para ver qué momento del viaje los conmovía más. Estaban en Tierra, en el increíble edificio de Control de Misiones, y comprobaron que las reacciones de su corazón —un aumento del ritmo de las pulsaciones— eran idénticas a las de quienes navegaban por ei cosmos; se produjeron en el instante del lanzamiento, al salir y entrar White de la cápsula (como es notorio, merodeó 20 minutos en el espacio), y cuando el Gemini 4 emprendió el regreso.

R. G. Zedekar, un larguirucho ejecutivo de la Sección Entrenamiento, explica el motivo por el cual los astronautas nada temen. "Al sentarse en sus vehículos., son la gente con más conocimientos sobre su misión que pueda encontrarse en todo el mundo. Les sobran datos e informaciones, cada fragmento del vuelo ha sido simulado hasta el cansancio. Menos seguro es subir a un avión; sólo el piloto y sus ayudantes conocen las soluciones para una emergencia, y el pasajero está siempre sobre ascuas. En los viajes espaciales, todo está previsto de antemano."

Kraft, de 41 años, antiguo jugador de baseball y testigo de 22 disparos, asegura: "No somos Colones (él se llama Cristóbal Colón). Sabemos miles de veces más de lo que Colón sabía. Y sabemos, también, a dónde vamos". Kraft, que condujo los últimos y exitosos viajes cósmicos norteamericanos, suele describirse como un director de orquesta. Su partitura es un expediente de 300 carillas, las Reglas de Misión, en las cuales ha depositado 880 notas: "Con ellas, un niño podría vigilar un vuelo", exagera Kraft. Es que en esa marea de referencias hay recursos para la más insólita de las contingencias. Después de cada operativo, Kraft acrece su manual, como si cada operativo fuera sólo una introducción al siguiente, un prólogo.

Kraft es otro héroe en la lucha espacial desde 1947, cuando la Aeronáutica probó el XI y él supervisó el intento con una radio montada sobre un jeep. Ahora, sus sinfonías requieren más personal: el edificio del Control de Misiones (que costó unos 100 millones de dólares) alberga a sus 568 ingenieros, matemáticos y físicos, amén de 15.000 kilómetros de cables y cerca de 2 millones de conexiones.

Obviamente, el equipo que comanda Christopher Columbus Kraft es sólo una parte de la multitud que hormiguea alrededor de un proyecto y que puede estimarse en unas 30.000 personas. La empresa McDonell Aircraft, que produce los vehículos Gemini, ocupa en esas tareas a 7.891 empleados y obreros y envía a Cabo Kennedy a 621 técnicos para la revisión final de las cápsulas. Aun así, el Programa Gemini, que consta de 12 vuelos, reportará a la compañía y a su propietario, "Mister Mac", una ganancia líquida de 740 millones de dólares. Pero está calculado que de cada 10 horas insumidas por la construcción de un Gemini, nueve se diluyen en tests y análisis; y una nave se fabrica en dieciocho meses.

Sin un ajuste tan minucioso, sin una custodia tan obsesiva de los detalles ínfimos y mayúsculos, el viaje al cosmos sería una mera aventura, entre insensata y audaz. Sin embargo, muchos vuelos de la NASA fueron sellados por inconvenientes y conflictos inesperados: mal funcionamiento de los circuitos eléctricos en el Mercury 9 y el Gemini 3; mal control de la temperatura en el Mercury 8. En otfos casos, hubo que acudir a las postergaciones; tampoco escasearon problemas del momento: en el Gemini 5, Conrad-Cooper debieron abandonar el amarre preparado con un satélite auxiliar; la reciente desintegración del Agena llenó de asombro a los científicos. Pero las autoridades de la NASA no se amilanan por los contratiempos, se enorgullecen de darlos a publicidad, "Esas dificultades no nos impiden seguir adelante, nos reconfortan, inclusive, porque prueban de alguna manera que disponemos de un cierto margen de seguridad", explica Jerome B. Hammack (43 años), con su voz aflautada y su gesticular de actor de cine mudo. Hammack es un veterano de la epopeya cósmica, desde la época un tanto bohemia de los Redstone; hoy desempeña un cargo importante en la Sección Proyecto Gemini, del MSC. En Cabo Kennedy y en Houston, los técnicos suelen bromear: "Lo peor son las primeras cinco décadas. Después, todo va sobre rieles".

Charles Mathews, coordinador y máximo responsable del Proyecto Gemini, recalca que los Estados Unidos se lanzaron a la carrera espacial con apreciable atraso. "Debimos aprender desde la letra a", señala entre las bocanadas de humo de su cigarrillo mentolado. El mediodía centellea en las ventanas del cuarto en que el corpulento Mathews conversa con Primera Plana; mientras habla, junta las manos detrás de su cabezota o las desata para apurar un coctel que se extingue sobre la mesa. A doscientos metros de allí —del Carriage House Motel, cuya mitad alquila la NASA para que sirva de oficina de prensa—, las playas de Cocoa permiten dominar, empequeñecidas, las instalaciones del Cabo Kennedy.

Mathews sacude su cigarrillo y se alboroza: "Hemos aprendido rápido. Aprendemos rápido". Las cifras lo testimonian: la NASA hizo 12 tentativas de lanzamiento en 1958, el año de su fundación, y 10 fracasaron; en 1964, sobre 16 lanzamientos, una sola derrota. Y lo testimonia otro rasgo de humor: un film para uso interno, obra de algunos jóvenes técnicos de la NASA, en el que se burlan de los errores norteamericanos.

La octava maravilla

El doctor Duane A. Catterson, médico de los astronautas, recuerda: "Al principio, el entrenamiento era durísimo, quizá excesivo. Los teóricos nos alertaban contra los peligros del espacio. Hasta los soviéticos, con más experiencia que nosotros, insistían sobre las dificultades que les creaba la formación de sus pilotos". Los 7 hombres del Proyecto Mercury fueron, por eso, monumentos al estoicismo. Pasaron los exámenes más inimaginables, los tests de resistencia más demoledores. "Con el tiempo renunciamos a tanta prueba. Un hombre en buen estado físico es perfectamente capaz de soportar un viaje espacial", añade.

Esa renuncia fue parcial, porque cada astronauta está en condiciones de volar sólo después del llamado entrenamiento general, especie de curso universitario que dura de 12 a 18 meses. Por otra parte, 6 meses antes de la fecha fijada para una misión, los cosmonautas desarrollan un entrenamiento especial, seguido por los suplentes y media docena de colegas que cumplen funciones de asistencia.

Don Eisele (35 años, 4 hijos), que espera su turno cósmico, sintetiza las fases del entrenamiento: la primera, de carácter académico, enhebra clases de ciencia y tecnología, desarrollo y conocimiento de los vehículos y cohetes, mecánica orbital, sistemas de propulsión, aerodinámica, astronomía, meteorología, medicina espacial.

Una segunda etapa contempla temas de familiarización: los pilotos son expuestos a la ingravidez (mediante el uso de un avión K135), aceleración, vibración y estruendo. Una tercera etapa, que puede ser simultánea de la anterior, cubre el renglón de contingencias: los astronautas ensayan la supervivencia en la selva (en Panamá), el desierto (Nevada) y el mar (Pensacola, Florida; y Galveston Bay, Texas).

Pero todo resumen tiende a ser opaco e inexacto: el número de ensayos, simulaciones y pruebas se vuelve interminable. A lo largo del entrenamiento, los astronautas se especializan en un sector del complicado engranaje, se forman las tripulaciones. "No tomamos exámenes —informa Gregory—, salvo incitar a la competencia mutua de los alumnos. Finalmente, Slayton y Shepard proponen los nombres de cada dotación."

En el MSC se halla casi lista una centrífuga gigante —la más poderosa del mundo, según se supone— que servirá para las prácticas de tres hombres a la vez: los tres miembros del Apolo que irán a la Luna. En las centrífugas, los astronautas sufren las aceleraciones que les aguardan en el espacio, acostados sobre un sillón. Durante unos minutos tal vez sea soportable; luego, parece una máquina infernal que no dejará rastros de su ocupante. Pese a todo, los pilotos consideran que dos horas en la centrífuga es lo normal.

Los tres meses anteriores a un lanzamiento constituyen, para sus tripulantes, un tour de force. De los 7 días de la semana, tres, están lejos de sus casas, en Cabo Kennedy —donde igual que en Houston, abundan los simuladores para el vuelo— o en Saint Louis, donde observan los últimos toques de la fabricación de las naves. "Esos tres meses entrañan un promedio de 16 horas diarias de trabajo —especifica Charles Conrad, el oficial de Marina que pasó 191 horas en el cosmos, con Gordon Cooper—. De nuestros fines de semana, no siempre logramos preservar el domingo." También, de los 30 días anuales de vacaciones que les corresponden, en pocas ocasiones utilizan más de 15. Borman y Lovell, del Gemini 7 (y sus suplentes White y Collins), viven así desde junio pasado; su partida está prevista, sostiene la NASA, para principios de 1966. "Nos sentimos tranquilos —se limitan a anunciar—. Para nada nos inquietan los 14 días que deberemos pasar en el espacio." Tal vez, mientras Lovell marche por el cosmos, su mujer, Marilyn Gerlach, tenga su quinto hijo.

La más prosaica interpretación de esta afán de los astronautas por cumplir todas las facetas de su entrenamiento la ofrece uno de ellos: "Un desfallecimiento, una despreocupación, puede sernos fatal. Debemos ir al espacio sin una fisura." No importa que el ojo avizor de Kraft y su equipo dispongan del recurso salvador. "Los astronautas —aclara Zedekar— son profesionales, excelentes profesionales."

También lo son quienes diagraman sus movimientos, quienes codifican hasta lo improbable en los inmensos salones cuajados de computadoras. Porque si los astronautas viven pendientes de su misión, el resto de los empleados y funcionarios de la NASA vive pendiente de los astronautas. "Todo está tan minuciosamente organizado —bromea Eisele—, que a veces tenemos la impresión de perder el tiempo." En verdad, lo ganan. "De chico, devoraba las novelas de ciencia-ficción y estaba seguro de no morirme sin ver un viaje interplanetario —dice Catterson, que ha cumplido 36 años—. Ahora lo creo más firmemente." Es que en menos de un lustro, la carrera cósmica se hizo carne en los Estados Unidos.

El "eterno silencio de esos espacios infinitos", que aterraba a Blaise Pascal, fue convertido en charla cotidiana. La prensa, la radio, la televisión hurgaron sin piedad en los programas celestes. Una euforia que se percibe en Houston y Cabo Kennedy, en la juventud de quienes habitan ese nuevo mundo, en el argot por medio del cual se entienden. Un argot formado por contracciones de palabras, siglas, vocablos inventados, cada 24 horas. Una euforia que dejan traslucir los propios astronautas: quien pretenda encontrar en algunos de ellos los atributos que Byron o Lamartine prestaron a sus héroes, saldrá decepcionado. Tropezará, en cambio, con personajes dignos de los caudalosos poemas de Walt Whitman, nunca de los relatos de Ernest Hemingway. Fuera de los cohetes y los simuladores, sus contactos con la naturaleza en la jungla panameña, o con las estrellas en el planetario de Morehead (Carolina del Norte), son fragmentos de un oficio.

Reconocidos y aclamados en las calles, la familia y los deportes les toman los ratos libres. Los dos intelectuales del grupo son Conrad, que escribe versos, y Elliot M. See, que pinta. Y si todos, sin excepción, hablan del espacio como del paraíso, la octava maravilla —especialmente quienes lo surcaron—, todos, sin excepción, buscan que su contacto con la Tierra, ya en pleno vuelo, sea más cálido que las trasmisiones radiales, los cátodos que miden los latidos, las cámaras fotográficas.

Ese contacto lo brindan pequeñas banderas, medallas, añadidas al equipaje de los pilotos, a las bolsitas de polietileno que transportan la comida, a la brújula y la linterna; al machete que semeja, con su tosquedad, un insulto a la era cósmica. Cooper, en su último viaje, llevó consigo una moneda antigua española; Conrad, una estampa bendecida por Juan XXIII. Mientras tanto, un ejército de constructores, en Cabo Kennedy, se olvida de los amuletos: están terminando la Plataforma 39 A; de allí saldrá el Saturno 5, algún día, rumbo a la Luna.

LOS SOVIÉTICOS

Y entonces, el coronel dijo:

—Salí a dar una vuelta con Valeri en su motocicleta. Había dejado de llover y el viento fresco nos hinchaba los pantalones, se nos metía en las narices con su olor a comida y abedules. Cruzamos la avenida Gorki, hacia la plaza Maiacovski, filtrándonos despacio entre la gente que salía de los teatros y de los restaurantes, sin hablar casi, para saborear el día que se nos estaba yendo. Serían las 9 menos cuarto. No, espere, tal vez eran las 9 y cuarto. La moto coleaba como un gusano, esquivando los charcos, y todavía me acuerdo de que al pasar por el Soviet de Moscú. Valeri me preguntó si el ruido de su máquina se parecía al del Vostok. Me reí tanto que la estatua de Yuri Dolgoraki, el fundador de la ciudad, debió de balancearse sobre su caballo. Estábamos alegres, relajados después de trabajar doce horas en la Academia y en el gimnasio. Ninguno de los dos pudo prevenir el accidente.

Valeri frenó de golpe cuando vio que el taxista se le venía encima, en la esquina del teatro Kukol, y yo sentí un martillazo en la cabeza. Lo oí quejarse sin protestar, lo vi sobarse con las manos la pierna derecha, y creo que me mareé un poco porque la sangre me chorreaba sobre los ojos y mi cuerpo fue a sentarse sin permiso en el cordón de la vereda. "No podré saltar nunca más", se lamentaba Valeri «Claro que sí, vas a saltar de nuevo», lo consolaba yo. La pierna se le había quebrado en cuatro partes. ¿Y a mí? Mire estas vendas. Me cosieron siete puntos en la frente. No es nada, lo mío realmente no fue nada. Por eso preferí que los diarios no me mencionasen."

El coronel es tan bajo, tan sólido, que los vendajes en la cabeza parecen estar sobrándote. Arriba, la masa de pelo escaso, volcada sobre la derecha, le da el aire de un chico vergonzoso. ¿Es verdad, coronel, que no hubo tal accidente? He oído decir que usted intentó suicidarse. Primero, el coronel se enoja. Después replica, con los ojos azules muriéndosele de risa: vamos, hablemos en serio. Valia, su mujer, se quita los anteojos, se arregla el rodete y repite: "¿No podemos hablar en serio?"

Las informaciones oficiales sólo indicaron que Valeri Brumel, campeón mundial de salto en alto (record: 2,27 m) "sufrió fracturas múltiples en la pierna derecha cuando la motocicleta que montaba fue atropellada por un taxímetro en una calle de Moscú, la noche del 7 de octubre". No dicen una sola palabra sobre su acompañante, el coronel Yuri Alexeievich Gagarin, de 31 años, piloto de la primera nave que ascendió al cosmos.

o o o

Todo es muy rápido. "Ando corriendo de un lado para otro. No tengo tiempo para conversar, no tengo tiempo para..." Baja de su automóvil Volga color azul, prendiéndose el botón alto de la remera, y sube por las escaleras del Museo Politécnico de a tres en tres peldaños, sin preocuparse de que los estudiantes lo aplaudan, lo señalen con el dedo. "Usted parece un jugador de fútbol, coronel. Usted parece un muchacho cualquiera de Buenos Aires." Y mientras él sigue subiendo dice que sí, tal vez "me parezco porque nací en las montañas al este de Moscú. Mi padre era maestro rural de literatura".

Detrás del escenario del Politécnico, en una salita de espera, dos mesas rebosan de canapés de caviar y refrescos de granadina. Afuera, frente a la plaza Dzerzhinsky, mil personas están pagando medio rublo para oírlo hablar sobre su viaje al Congo. El coronel ha traído un film para ilustrar sus explicaciones: "Desde el aire, se ven las aguas marrones dividiendo las dos ciudades, Brazzaville y Leopoldville. Al bajar del avión, el Presidente Alphonse Massamba-Debat me tiende las manos. Nos sentamos junios en el palco, para asistir a un desfile militar. Vean pasar a las mujeres con sus trajes verdes y naranjas, a los guerrilleros con sus pancartas rojas donde han escrito que Moise Tshombe es un traidor. Atrás, las palmeras y los cocoteros aguantan quietos el furor del sol". En la salita, el coronel escribe el plan para su conferencia. ¿Qué va a decir sobre el

Congo, señor Titov? "No lo sé todavía. Estoy tratando de saberlo en este momento." La libreta donde toma notas está poblándose de cifras: un millón cincuenta mil habitantes, 802 kilómetros de ferrocarriles.

El coronel deja la lapicera a un costado y cuenta: "Tengo dos hijas. La mayor se llama Tania y cumplió dos años el mes pasado. La menor, Galia, ha entrado en su tercer mes. Salgo de casa cuando están dormidas y rara vez las encuentro despiertas al volver. A veces, mi mujer deja a Tania levantada un par de horas más para que juegue conmigo. Le pregunto qué palabras nuevas aprendió, le pido que me cante algunas canciones. Quiero que se acostumbre a decirme todo lo que siente". Desde la sala del Politécnico llueven aplausos y voces. Alguien anuncia por el micrófono: "Les va a hablar el coronel Gherman Titov, héroe de la Unión Soviética. Todos ustedes saben que fue el segundo ser humano en volar al cosmos..."

ooo

Anotaciones sobre una hoja celeste, con membrete de la APN (Agencia de Prensa Novosty): "Publiqué por primera vez mis dibujos en 1964. Eran paisajes siderales. Para colorearlos, aprovechaba las descripciones de mis compañeros, los volvía locos a Gagarin y Nikolayev haciéndoles preguntas. Ahora que lo he visto con mis propios ojos, sé que no me he equivocado. El cielo era azul, de un azul profundísimo". La letra abierta, llena de redondeces, titubea en el punto final y se repliega en la firma: teniente coronel Alexei Leonov, copiloto del Voskhod II. El 18 de marzo de 1965, este siberiano de 30 años para quien "la única hazaña imposible es quedarse quieto", caminó durante diez minutos en el espacio, a 400 kilómetros de altura.

o o o

Claudia Ivanovna lleva a la cocina los palos de hockey de su hijo Valeri y vuelve con una taza de té y un ejemplar del Pravda amarillento, donde no queda ni un lugarcito libre para más arrugas. Deletrea la fecha: 11 de agosto de 1962. Afuera, mientras Claudia Ivanovna se cala los anteojos y se dispone a leer, una nieve que se afina hasta la llovizna blanquea los techos de la estación ferroviaria de Bielorrusia, sobre la avenida Leningradsky, en Moscú. Ella desliza apenas su voz de pájaro, como si la escondiera para sí, y empieza: "Mi hijo Valeri volvía siempre cansado aquel verano. Venía a visitarnos con un amigo de piel mate, que había sido leñador en un bosque de coniferas cerca del Mar Blanco, pero no conversaban mucho conmigo ni con mi marido, Feodor Feodorovich, un honorable mecánico de trenes. Por la noche, les ponía el samovar en una mesita y me iba a acostar. Dos veces Feodor Feodorovich se levantó descalzo, al ver que la luz seguía encendida en el comedor, y encontró a Valeri con su amigo Andrian hablando de rotores y tensores. No sabíamos qué era eso, y nos callamos la boca. Una mañana, antes de que mi hijo viajara en comisión de servicio, lo abracé llorando y le pregunté: '¿Por qué no me cuentas dónde te cansas tanto?' Valeri me ladeó la cara, como el día en que lo vi por primera vez con una muchacha, y me conformó con una broma. 'En el baile, mamá. Hay que aprovechar ahora que somos jóvenes'.

"Me acuerdo muy bien de aquel 11 de agosto. Feodor Feodorovich llegó corriendo desde la estación y me alzó en el aire, sin poder frenar sus carcajadas. 'Mira esta fotografía, Claudia Ivanovna,' dijo tres o cuatro veces, pero no me la mostraba. Sus manazas estrujaban el Pravda sin soltarlo. Hasta que la cara de Andrian Nikolayev, el amigo de Valeri, asomó por fin en la primera página. 'Ahora lo sabemos', dijo Feodor Feodorovich. 'El baile de nuestro hijo se llama cosmodromo.'

"Volví a sentirme liviana y joven, igual que en las mañanas de 1930, cuando mi novio me acompañaba hasta la fábrica de tejidos de Pavlosky Posad. Tomé a mi viejo ferroviario de las manos, y lo senté frente a la televisión. La cara de Andrian, desfigurada bajo la escafandra, ocupó toda la pantalla. En una de las vueltas, lo vimos sacar de su casaca una laminita de papel y exhibirla ante la cámara, con los labios cortados por su enorme risa. Eran unas vulgares señales de tránsito, donde se enseñaba cómo respetar en el cosmos las reglas de circulación. Feodor Feodorovich y yo vimos la mano de Valeri en esa broma, y nos dimos cuenta que habíamos llorado sin sentirlo.

"La fotografía de nuestro hijo apareció en el Pravda al año siguiente. Lea lo que dice abajo: "Valeri Feodorovich Bykovsky, de 28 años, voló 119 horas alrededor de la Tierra y batió el record mundial de permanencia. El Primer Ministro le otorgó la Orden de Lenin y la Estrella Roja de Héroe de la Unión Soviética".

o o o

El ucranio Pavel Popovich, nacido el 5 de octubre de 1930 en el pueblito de Uzin, a orillas del Dnieper, estacionó su automóvil Volga en la carretera Vorobyovskoy, frente al río Moskva, y abrió los brazos abarcando las fábricas y las torres bizantinas de

Moscú. Era el atardecer del 25 de octubre, y las luces de la Universidad del Estado empezaban a encenderse. Apoyándose sobre las barandas de un puente, de cara a las barrancas nevadas del Moscú, Popovich se puso a cantar:

La Patria te oye,

la Patria ya sabe

que su hijo, entre nubes,

voló esta mañana.

Su chaqueta de teniente coronel se hinchaba con el canto. Era imposible no ver la Estrella de Oro balanceándose bajo la garganta de Popovich, la Estrella ganada el 12 de agosto de 1962, cuando se encontró con Nikolayev en el cosmos y dio 48 vueltas a la Tierra.

o o o

La casa del doctor Boris Yegorov se parece a cualquier otra casa de Moscú: está a veinte pasos del subterráneo Sokol, sobre la avenida Leningradsky, y sus tres ventanas abren sus bocas hacia un jardín interior (un jardín de abetos y de rosas) tan monótonamente como las otras mil cincuenta ventanas de los monobloques vecinos. Esas moles eran un baldío en 1942, cuando los alemanes llegaron a las puertas de Moscú y desde las cuevas escondidas entre los abedules podían oírse las descargas de los cañones. Por el jardín pasean ahora algunos chicos desdeñosos de la nieve y se abren paso los proveedores de pescado. La portera de la casa es sorda: está sentada sobre una pila de maderas, al lado de un ascensor que funciona mal, y jamás ha oído decir que en el sexto piso, a la derecha, vive un cosmonauta. "Tengo dos clases de sordera —se disculpa—. La segunda consiste en no meterme con los vecinos."

Pero adentro, la casa de Yegorov se parece a él mismo, a su pulido traje oscuro, a su combinado Gründig, al reluciente oso de paño amarillo con qué está jugando su hijo de tres años. A la izquierda, cerca del vestíbulo, se ve a la suegra dar vueltas por la cocina. De vez en cuando, Eleonora, su mujer, una oftalmóloga, cruza el pasillo recogiéndose el pelo rojizo sobre la nuca.

"Salvo por esta cicatriz que está viendo, este hundimiento en la comisura derecha de los labios —dice Yegorov, acariciándose con el pulgar la fina raya pálida que le ladea la boca hacia un costado—, nos parecemos en todo con mi hijo: llevamos el mismo nombre, mis padres eran también médicos, los dos estamos hipnotizados por el cielo. Cuando Elya, mi mujer, pone mis fotografías de los tres años al lado de las de Boris, no consigue saber quién es quién." Ella, que ha entrado en el escritorio, acepta con una inclinación de cabeza. El hijo, sin saber si escaparse o no de entre las rodillas del doctor Yegorov, dice juiciosamente: "Pero no quiero ser un cosmonauta científico. Hay que estudiar mucho. Es mejor ser cosmonauta militar".

Dos cámaras de la televisión soviética están filmando la conversación: es la primera vez que un periodista extranjero puede adentrarse en la casa de un héroe espacial, y hasta el propio héroe está dándole importancia al asunto, con su traje oscuro y su corbata blanca, de fiesta.

—¿Usted es el único cosmonauta que vive en Moscú, doctor Yegorov?

—Somos dos. El otro es Konstantin Feoktistov, el ingeniero que voló conmigo y con el coronel Vladimir Komarov en el primer Voskhod. íbamos sin escafandras en la cabina, y saludamos desde el aire los Juegos Olímpicos de Tokio.

La casa de los otros, de los pilotos militares, se distribuye en dos monobloques de cinco pisos, junto a un pequeño bosque de abedules. Gherman Titov explicará al día siguiente que esa aldeíta se llama Zvezdni Gozodok, la Ciudad de las Estrellas, y que la aviación sigue vedando la entrada a los periodistas no soviéticos. Pero, no le importa señalar dónde está: a 115 kilómetros al nordeste de Moscú, junto a la estación ferroviaria de Schëlkovo.

Las cámaras absorben el color gris y liso de las paredes, meten las narices en la Quinta Sinfonía de Chaikovsky que estaba dando vueltas en el Gründig, pasea sobre los Vostok y los Voskhod de bronce que cuelgan sobre la biblioteca. Después, se demoran ante la cara apacible del doctor Yegorov, y lo oyen decir:

"A los cinco años, mi padre empezó a llevarme al Instituto de Neurocirugía donde trabajaba. Estábamos en guerra (nací en 1937) y tuvimos que marcharnos de Moscú, de la pequeña casa donde crecí, frente a la plaza Maiacovski. Quería ser todas las cosas al mismo tiempo: médico, radiotécnico, químico, geólogo. Todavía sigo fiel a esos gustos. Y como entonces, sigo leyendo incansablemente a Wells, a Verne, a Konstantin Tsiolkovsky, él teórico soviético de los viajes interplanetarios. Una mañana, mientras estudiaba un tratado de fisiología, decidí especializarme en medicina cósmica: era una zona baldía, descuidada, y en ninguna otra parte quedaban tantas cosas por hacer. Empecé a enamorarme del espacio, a medida que me iba enamorando también de Elya. Trabajaba sin tiempo para respirar, doce horas y hasta quince por día, Elya no estaba muy feliz. Andaba sola por la casa, esperando mi llegada. Hay que uustificarla; en aquellos meses nació nuestro único hijo."

Ella vuelve a recogese sobre la nuca el pelo rojizo. Los reflectores de la televisión se apagan en ese momento.

"Fue en enero de 1964, el 15 de enero ¿es así, Elya? (la mujer apunta: Creo que no, el 26 a las 9 de la mañana), cuando me citaron por teléfono. Proyectaban enviar al espacio una nave laboratorio y me invitaban a volar en ella. Por supuesto, acepté. Como a todos los cosmonautas, me asignaron un suplente: era un amigo, casi un hermano. Habíamos trabajado juntos en biología cósmica desde 1960. No, no puedo decir su nombre."

Por el pasillo que desemboca en el escritorio va y viene la suegra de Yegorov. Un suave olor a comida se filtra entre las dos hojas semicerradas de la puerta.

"La idea de volar me quitaba el sueño. Desde el cosmos se pueden observar las nubes y formular vaticinios más precisos para la aviación y la agricultura; a 300 kilómetros de altura es posible observar el comportamiento de las células vivas y su capacidad para reproducirse normalmente. Según una hipótesis, las células sólo evolucionan en determinadas condiciones de gravedad. Pero el espacio es el único lugar donde podemos averiguarlo. Supongo que muy pronto levantaremos un laboratorio en el cosmos. Entonces, querré estar arriba de nuevo."

Elya, la mujer, se ríe nerviosamente. Con los dedos de una mano tamborilea sobre el dorso de la otra: "Por favor, Boris —dice—. Me sentí muy mal durante el vuelo del Voskhod. Comprendí en esos días cómo un ser humano, completamente sano y inerte, puede imaginar que está lleno de enfermedades. De hecho, creo que me enfermé".

El doctor Yegorov continúa: "Siete días antes del vuelo, salí de Moscú hacia el cosmodromo. Es un largo viaje: casi dos mil kilómetros hasta la región de Baikonur, en la república de Kazajstan. Nos levantábamos temprano, nos entrenábamos en el rotor y en la mesa oscilante, hablábamos de nuestras lecturas y de nuestros hijos. Una hora y media antes de la partida comimos carne asada, bebimos jugos de,frutas y café. En la nave, dos horas después, encontramos casi las mismas cosas. Había allí dentro un olor dulzón y metálico como el de esta casa, y sin embargo, subí hasta la cabina con un pequeño escalofrío. No era miedo, puedo asegurárselo, pero tampoco era una sensación de todos los días. Me abracé con centenares de personas junto a la base de lanzamiento. El cielo estaba limpio y un viento cálido del sur movía las matas. Recuerdo que un obrero me dijo paternalmente: "No te preocupes, camarada. El Voskhod es infalible. Pero de todos modos, no tarde. Vuelve a la Tierra lo más pronto posible".

Elya, la mujer, ha estado sirviendo , un poco de vodka en las copas. Los reflectores de la televisión vuelven a encenderse.

"Mi vida no cambió desde que volví. Sigo levantándome a las 7 y calentando en el invierno el motor de mi Volga, mientras subo a bañarme. Mi trabajo es el mismo, mis amigos son todavía los de antes. Sólo en la calle, a veces, la gente se da vuelta para mirarme."

o o o

En la plaza Marx, la sucia nieve de octubre vuelve a caer. A lo lejos, en el Obelisco de los Revolucionarios y los Pensadores, muere la fila de dos mil personas que está ascendiendo junto a las murallas de la Plaza Roja, para ver el cadáver de Vladimir Lenin en su Mausoleo. El Volga del coronel ronca un poco y se detiene ante el teatro Bolshoi. "Quedémonos aquí un rato —dice—, Estaremos más tranquilos." Pero dos mujeres lo han descubierto y lo señalan con el dedo. "Dobroie utró, tovarich", saludan. "Dobroie utró" (Buenos días), contesta el coronel. Se le notan los 40 años en esa cara severa, reservada, donde cualquier sonrisa queda mal. Habla muy despacio, como si estuviera soplando su propia voz y queriendo apagarla al final de cada frase. ProbaMemente es tímido, seguramente las palabras le resultan un estorbo, ha estado callado un minuto entero antes de decir: "Le contaré sólo una parte de la historia". Los timbales de la Obertura 1812 de Chaicovsky están por reventar la radio del Volga. El coronel la apaga.

"Durante la primavera de 1960 —empieza— fui invitado por la comisión médica de la Fuerza Aérea para probarme en los vuelos a gran altura. Ya habían pasado por ella tres pilotos de mi unidad, más jóvenes y fuertes que yo, y habían vuelto al regimiento con las manos vacías. Me presenté sin ninguna esperanza. Estaba inquieto por la suerte de mi escuadrilla mientras yo estuviera ausente y no quería quedarme en Moscú más tiempo del necesario. Sentí indiferencia durante los primeros reconocimientos. Qué más da, pensaba. De todos modos fracasaré. El oculista me pedía que leyera toda la tabla de letras y signos, a unos siete metros de distancia, comprobaba el grado de percepción visual en la noche, interrogaba minuciosamente el fondo del ojo. Insistió después con la tabla de letras y de signos, con mi capacidad para distinguir los colores. Mire con el ojo derecho, mire con el izquierdo... Hasta que todo terminó bien."

Ha dejado de nevar repentinamente. La Perspectiva Marx es ahora una cinta barrosa, donde zigzaguean los automóviles. Junto al Obelisco, a lo lejos, la fila de gente que peregrina hacia el Mausoleo no cesa de crecer.

"En febrero, me llamaron otra vez para las pruebas de trabajo en condiciones complicadas. Se nos propuso resolver algunos problemas aritméticos con cifras que debíamos encontrar en una tabla especial Los examinadores iban a tener en cuenta nuestra rapidez y nuestra exactitud. A primera vista, el asunto era fácil. Pero, de pronto, conectaban un altavoz que nos apuntaba las soluciones, monótonamente y nos impedía concentrarnos. Cada médico era un fiscal: rechazaban los terapeutas y los neuropatólogos, los cardiólogos y los oculistas. Una sola falla y era el fin."

El coronel vuelve a encender el motor de su Volga. "Lo llevaré hasta el Estadio de Lenin —ofrece.— Vale la pena verlo." El auto colea un poco al arrancar: se ha formado una capa de hielo sobre la calle.

"Lo peor ocurrió durante las pruebas en la centrífuga —sigue el coronel, mientras conduce—. Las dosis de velocidad crecieron hasta cortarme la respiración, pero yo esperaba que habría un momento más crítico. No es vanidad, se lo aseguro, pero al advertir que ese momento no llegaba pensé que los médicos se habían compadecido de mi salud ruinosa. De improviso, la centrífuga se detuvo. Los médicos corrieron asustados hacía mí. Pensé que todo había terminado. Pero ellos me besaron como a un chico y me palmearon la cabeza. Nadie antes que yo había resistido tanto a las sobrecargas en el laboratorio."

El Estadio de Lenin aplastaba con su mole toda la avenida Komsomolsky. Adentro, entre los bancos azules, de madera, el viento del este silbaba y combatía con el viento del oeste. Bajo la nieve, el césped de la cancha respiraba a duras penas. "¿Le gusta?", pregunta el coronel Pavel Belyaev, piloto de la nave que paseó a Alexei Leonov por el cosmos, en marzo de 1965.

o o o

La letra de Valentina Tereshkova se parece a los dibujos de un niño: la cola de la 'a' se retuerce hacia abajo como una raíz, partiéndose en tres afluentes; las 'b' tiemblan y se sacuden el cansancio en su vientre ovalado, que jamás se cierra completamente. Ha escrito en un papel celeste de la APN, antes de salir para Tokio con su marido Andrian Nikolayev: "Voy a decirle qué es lo más importante de mí. Salté 126 veces en paracaídas, ingresé al Partido Comunista en 1962, soy teniente de aviación, me han condecorado con la Estrella de Oro, mi marido me llama Valia, la canción que prefiero es 'Te quiero, vida', no me pongo otro perfume que el Krasnaya Moscowava, amo los gladiolos blancos, tengo una hija muy hermosa, mi primer oficio fue el de tejedora. Algunas de estas cosas son ya conocidas, pero a mí siempre me parecen nuevas".

EL OJO QUE MIRA A TODOS

No hay sosiego para las arrugas de su frente, porque el coronel Iván Borisenko tiene la costumbre de alzar las cejas cuando habla, de abrir los ojos hasta obligarlos casi a escaparse de la cara, de transformar en órdenes las frases más inofensivas. Cada vez que alguien vuela al espacio en la Unión Soviética, el coronel Borisenko se desplaza hacia el cosmodromo de Baikonur y registra el peso de las naves, sus apogeos y perigeos en el cielo, sus frecuencias de trasmisión, sus órbitas, sus records. Desde las torres de control, oye y ve a los cosmonautas todo el tiempo. "Soy un espía. No les pierdo pisada", dice el coronel, golpeándose el vientre para sofocar sus carcajadas.

Cree que la vida en Baikonur es lo más simple del mundo. Una semana antes de los lanzamientos, los muchachos salen en uno o dos aviones especiales desde Zvezdni Gozodok y aterrizan a unos 30 kilómetros del cosmodromo. No pueden llegar sino en automóvil hasta ese desierto". El estilo del coronel se vuelve enumerativo: "Nos levantamos a las 7, trabajamos durante una hora en el gimnasio y luego desayunamos juntos. Popovich y Leonov acostumbran bailar sobre la mesa, esquivando los platos, sin tocarlos. ¡Son muy niños, muy niños! Tres días antes de salir al espacio, el salvaje de Leonov me dibujó: puso un gran ojo azul donde debía estar mi cara. Ya basta. Esas historias tal vez no le importen... A las 8 y cuarto empieza el trabajo, la repetición de lo que hacíamos en Zvezdni Gozodok: la práctica de los tensores, las vueltas en el rotor (tres planos que giran vertiginosamente en distintas direcciones), las esperas durante días y días en las cámaras de silencio adonde no llega (¡imagínese!) ni una sola voz, ni una noticia, ni una máquina de afeitar. Al mediodía, los jets trepan hacia el cielo y se lanzan en picada para ejercitar a los muchachos en la ingravidez: son 30 segundos de liviandad absoluta. También están obligados a estudiar astronavegación, física, matemáticas. La salud del alma (¿cómo dicen ustedes?, sí, el alma) es tan valiosa como la salud del cuerpo. Duermen de 5 a 7 horas. Pero los que salen al cosmos tienen dos días completos para descansar, antes del arranque. A las cinco de la tarde, si el programa lo permite, el campo es libre: los muchachos leen, escuchan Chopin o Chaikovsky, cantan haciéndole coro a Popovich o juegan al vóley. Nos enloquece el vóley. También nos enloquece el básquet, el fútbol, el hockey, pero, créame, el vóley está por encima de todo".

Ahora, coronel, sea franco. ¿Por qué no se puede llegar hasta Baikonur? Y la cara (tiene razón Leonov) se le vuelve toda ojo.

"Pensé que no era necesario explicar esas cosas —dice—. Hay dos razones muy fuertes: tenemos mejor combustible que los norteamericanos, nuestros vehículos son más pesados, podemos aterrizar sin ayuda de paracaídas, hemos disparado una nave triplaza ... ¿O es que nos hubieran dejado entrar en Alamogordo cuando no teníamos la bomba atómica? Segunda razón: odiamos el sensacionalismo. Los viajes al cosmos no son un circo. ¿Para qué vamos a perturbar a nuestros pilotos obligándolos a ser showmen? (la palabra inglesa le sale desfigurada. El coronel debe repetirla)."

Sea franco, señor Borisenko. ¿Es cierto que han muerto algunos cosmonautas? Esta vez, el ojo se entrecierra.

""No hay interés en ocultar nuestras víctimas —se indigna el coronel—. En la Plaza Roja, usted puede visitar las tumbas de tres astronautas que se alzaron 22 kilómetros en un estratostato, a mediados de 1933. Se llamaban Fedorsenko, Uziskin, Vasenko. Esta semana (del 17 al 24 de octubre), la prensa inglesa informó que tres pilotos soviéticos habían muerto en el cosmos. ¿Se da cuenta? Tres pilotos... Para convencer a la gente, publicó una fotografía de la estampilla con que nuestro país honró a los héroes de 1933. Dijo que habían perecido en julio, este julio de 1965. ¡Por favor! Comprendemos muy bien que el desarrollo de la ciencia puede cobrar víctimas, y perdóneme que se lo diga con esas palabras solemnes. Pero es así. Para los soviéticos, si una persona da su vida por la patria, gana la inmortalidad. ¿Para qué ocultarlo, entonces? Hemos anunciado sin avergonzarnos que nuestro cohete a Marte falló; hemos contado sin remilgos que Leonov y Belyaev aterrizaron fuera del lugar fijado. Pudimos callarnos la boca: nadie sabía de antemano cuál era ese lugar. ¿Qué le parece?"

El coronel ha sacado un cuaderno de apuntes. Subraya con un lápiz cada nombre de su larga lista: "Los muchachos no sólo viven para el cosmos. Gagarin es presidente de la Sociedad de Amistad Cuba-URSS y le dedica un par de horas por día; Gherman Titov es subdirector de una revista literaria; Komarov es un periodista, uno de los fundadores de la agencia Novosty; Tereshkova tiene a su hija... Sigo: Leonov es pintor; siete de los once estudian ingeniería; Gagarin y Titov son diputados en el Parlamente de la Unión Soviética. Nikolayev en el de la Federación Rusa, Popovich en el de Ucrania. Además, no se están quietos. Viajan todo el tiempo."

Es verdad, viajan hasta el fastidio. En su Volga, mientras sorteaba automóviles por la avenida Gorki, a 60 por hora, Gherman Titov enumeró (era la tarde siguiente) sus travesías a diez países, sus plantones en diez desfiles militares, sus apretones de manos con diez jefes de Estado. Y Gagarin, acariciándose los vendajes de la frente, contó 14. Algunos films, algunos poemas, algunas palabras sorprendidas se les han quedado en las valijas: "¿Sabe —se acuerda Titov—, caminamos muchas horas con John Glenn por las calles de Washington. Me tomó del brazo y me paseó por los museos y por las avenidas. ¡John, esto vale la pena!, iba diciéndole todo el tiempo. ¿No es cierto que vale la pena? El Presidente Kennedy nos recibió a los dos. Era un gran tipo, es de los mejores tipos que he conocido. Cuando supe que lo habían asesinado pasé un día espantoso. Le pregunté a Bykovsky si la Edad Media no habría empezado de nuevo. Tuve un poco de miedo, se lo confieso. ¿Cómo pudo este luchador contra el oscurantismo perder su pelea? ¿Cómo pudo? Usted tiene que decírmelo".

Nunca llegó Gagarin a encenderse tanto: "En Sofía, Bulgaria (se anima a narrar, sin levantar los ojos), volaban sin parar los cohetes hechos por los escolares. Fue un gran recibimiento. Sobre las cabezas de los manifestantes ondeaban pancartas que decían: ¡Cielo! El hombre soviético te ha domado!"

El teniente coronel Bykovsky piensa que esta historia no es tal vez cierta: hasta hace diez años, casi todos ellos eran leñadores (Nikolayev), fundidores de metal (Gagarin), tejedores (Valentina), cantantes (Popovich), hijos de campesinos koljosianos o de maestros rurales. Y de pronto, las Estrellas de Oro empezaron a lloverle sobre sus casacas, las flores de los desfiles sobre sus cabezas demasiado jóvenes, y las redondeces de la Tierra estallaron bajo los ojos que sólo habían visto Moscú, los campos de azúcar en Ucrania, los bosques de coniferas junto al Mar Blanco. "No es tal vez cierto (reflexiona Bykovsky). He soñado algunas veces que me despertaba en mi casita de Pavlovsky Posad, y que todo iba a empezar de nuevo. Pero al despertarme, los abedules de la Ciudad de las Estrellas se dejaban todavía empujar por el viento."

La tarde del 26 de octubre, mientras corría con su automóvil por la carretera de Shchelkovo a Moscú, el pintor Alexei Leonov, que caminó durante diez minutos por el cosmos, habló de los colores de la Tierra: "La envuelve una aureola suave, azul celeste. Luego, la franja se oscurece, se vuelve turquesa, azuI, violeta, y por fin negra, un puro y fulgurante carbón. Abajo estaban mamá, mi mujer, mi hija, la Plaza Roja, los campos siberianos donde nací..." Frena el auto junto a un cartel, a las puertas de la ciudad. Las enormes letras eslavas saludan: Bienvenidos: "¿Ha visto? —dice Leonov—. Seré un tipo muy sentimental, pero quiero plantar un letrero como ése en medio del cosmos."

Copyright by PRIMERA PLANA

16 de noviembre de 1965

|

|

la supeficie lunar reconstruida

en Houston

Stafford

Schirra, Lovell y Borman

Armstrong

Eisele

Chafee, Cernan, Scott y Schweickart, con Zedekar

Kraft

Garriott, Kerwin, Schmitt, Michel, Gibson

Komarov, Leonov, Gagarin, Titov, Valentina, Bykovsky,

Nilolayev, Yegorov, Foktistov, Popovich, Belyaev

Gagarin, Valia y familia

Titov

Bykovsky

Yegorov

Ciudad de las estrellas - Valentina en su tocador

familia Belyaev

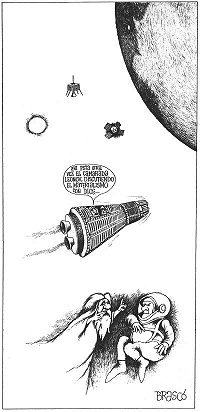

"ahí está otra vez el

camarada Leonov discutiendo el materialismo con dios"

por Brascó

|

|

|

|

|