|

|

Una sonrisa forzada y casi triste flotaba sobre él relámpago de las lentejuelas, se disolvía en el amarillo rabioso de un rayón barato y contribuía a impregnar el salón de una atmósfera densa, húmeda y fantasmagórica,

"Sí —dijo al fin el anciano, esgrimiendo un acento itálico inconfundible—. El nuestro es un oficio de paciencia." Ni siquiera levantó la vista de su mesa de trabajo. Cosía certeramente, con puntadas rápidas. "Pero ya no es lo mismo que antes. La Argentina ha perdido la alegría."

Domingo Irrera (75 años, dueño de la sastrería teatral de Bartolomé Mitre al 1500) añoraba la época en que la gente hacía cola para alquilar los disfraces con quince días de anticipación. Para estos carnavales se los tendrá listos en veinticuatro horas, y los ceden por sumas de alrededor de 300 pesos. "El que ven acá, lo terminé en tres días. Hay que tener mucho amor —se refería a un disfraz de cowboy, que fulguraba en un costado—. Son los más pedidos, junto con los de charleston. Tenemos cien trajes de charleston preparados, pero..." Esbozó un gesto de desaliento. A través de los tules de un vestido hindú se deslizaba cadenciosamente la sombra hierática de un gato dorado.

Candombe de los cheyennes

Un clima opresivo similar reinaba la última semana sobre las firmas —hoy escasas— que desde diversos rubros intentan, en la Buenos Aires escéptica de 1965, la hazaña de industrializar a Momo. Sin embargo, en su agonía, el Carnaval porteño aún conserva vitalidad como para desenfundar fórmulas nuevas, extraídas de la caja de Pandora de los medios masivos de comunicación. Parece muy comprensible que el ciudadano conflictuado de hoy, chapoteador de un mundo en el que la catástrofe se ha tornado cotidiana, apele a la magia de la mascarada para refugiarse en los años locos del 20, dentro de un disfraz de charleston. También en la casa Mussio (San José 171) son esos trajes los más disputados. ("Bueno, disputados es una exageración. Nadie vive del Carnaval ahora.")

Lo raro es que después de escaparse doce meses hacia la pantalla panorámica del cinematógrafo o la pequeña e hipnótica del televisor haya quienes busquen evocarlas en los disfraces: es quizá la prueba de que el Carnaval no puede cumplir solo su catarsis, necesita que lo flanqueen, que lo ayuden. "El año pasado nadie dejó de llevar su traje de Cleopatra; en éste, el más usado será el de Becket", aseguró uno de los dueños de Mussio. Sobre una mesa, prolijamente apiladas, hay listas donde figuran todas las series de TV. "Tenemos que verlas para copiar los vestidos", revelaron.

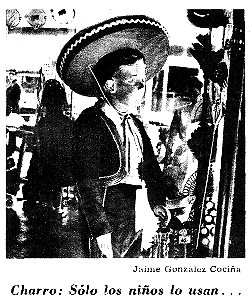

"Los pierrots y las damas antiguas pasaron a ser historia también antigua; la clientela pide únicamente Cheyennes y otros personajes de televisión", coincidieron los empleados de Lamota (Bartolomé Mitre al 1300). Allá los disfraces no se alquilan, se venden, "pero sólo para chicos; hace mucho que dejamos de trabajar con grandes". Han estado" confeccionando unos mil trajes durante cuatro o cinco años. "Diez años atrás debíamos cuadruplicar esa cantidad", comentan. En cambio, las sastrerías teatrales no aumentan demasiado el stock; "Para nosotros, el fin de año es más temporada a causa de las representaciones escolares." En Danyans (Sarmiento al 1400), directamente resolvieron cerrar los días de Carnaval, "porque la demanda no es grande y lo único que se consigue es que arruinen los trajes".

Monstruosos Anteojitos tridimensionales, grotescos Kildares inmovilizados en una mueca de cartón, miran al visitante desde los anaqueles de las caretas. Se llama Cotillón Paz y es un vasto negocio al por mayor y menor que controla el 90 por ciento del mercado. "Somos la única casa que se dedica exclusivamente al ramo, porque también nos ocupamos de fiestas infantiles", explica el señor José Paz. Caretas, máscaras y antifaces son de producción propia; los demás artículos —pomos, serpentinas, papel picado— los encargan afuera: como nadie podría sostener un negocio con una fabricación tan fugaz, los hacen los industriales corrientes del papel y del plástico.

Hay un dejo de orgullo en la voz de José Paz cuando informa que "cuatro picadoras de papel" los proveen durante todo el año. "La novedad del 65 —anuncia— es el retorno de la serpentina y del papel picado El Loro, una marca muy famosa hace diez años." Entonces no la vendían ellos, sino sus eternos competidores, los de la Casa Tersolo, "¿Y consiguieron el uso del título?", pregunta un visitante. "No —aclara quedamente Paz— La Casa Tersolo cerró hace tres años."

El Cotillón sobrevive porque desarrolla una expansiva política de ventas: salpica el interior de vendedores que corretean sus productos, y hasta logra exportarlos a Perú, Brasil y Centroamérica. Sus caballitos de batalla son los collares

hawaianos y los ranchos twist (de material plástico). Los clásicos pitos, caretas, matracas y cabezudos —mascarones de tamaños descomunales— siguen hallando su público.

Naturalmente que los precios pertenecerán a la actualidad más rigurosa: la bolsita de papel picado, diez pesos; las serpentinas, entre quince y veinte; los pomos, de diez a quince (veinticinco los denominados gigantes); antifaces, entre 10 y 16,90 —algunos ocultan toda la cara, y otros se limitan a los ojos—; caretas, desde doce hasta cuarenta y cinco peses: cabezudos, a 250, 750 y 990 pesos.

Pero tampoco Paz consigue impedir que lo estremezca la nostalgia cuando recuerda los pomos de plomo con agua perfumada ("Bellas Artes", que después adoptaron el nombre de "Bellas Porteñas" y tenían señoritas de vaporosas vestiduras en la etiqueta), y unas pequeñas mascotitas de felpa y de porcelana que se ponían subrepticiamente en la mano de las damas, como señal de exquisita galantería. En aquel entonces, por supuesto, no estaba de moda el psicoanálisis.

¡Siembre alegría!

A lo largo da la segunda semana de febrero, Cotillón Paz y otras firmas del ramo han recibido incitantes esquelas con membrete municipal; las autoridades les piden su colaboración para montar diez corsos oficiales en diversos barrios metropolitanos. El hecho no es

aislado y se relaciona con una misteriosa frase añadida a sus libretas de anotaciones por los asesores que conducen la campaña electoral de la UCRP capitalina: operativo Carnaval. Los servicios de acción psicológica del gobierno (quienes, según protesta a gritos el cantor Eduardo Rodrigo, impiden que se pase por radio y TV su éxito La Mamma "porque deprime a la población") piensan instrumentar las festividades carnavalescas con fines políticos.

Los corsos divertidísimos, además de amoldarse al estilo tradicionalista impreso al país desde la Casa Rosada, demostrarían en forma palmaria que la ciudadanía está satisfecha, y servirían como un notorio argumento de tribuna.

Los estudiosos que han seguido la evolución del Carnaval porteño y su paulatina desintegración, no compartían semejante optimismo. Por un lado —se observó— avisaron a los fabricantes de caretas y papel picado apenas quince días antes de la fiesta, sin darles tiempo a que reforzaran sus stocks. El argumento decisivo, empero, es de orden subjetivo: los argentinos ya no creen en Momo.

El periodista Orlando Rosemberg, autor de una investigación reciente sobre las mascaradas de Buenos Aires, dividió la historia del Carnaval en cuatro períodos:

• Las eclosiones coloniales, terriblemente agresivas, cuando un alud de negros esclavos y de paisanaje de los alrededores invadía la zona céntrica, asaltaba las mansiones aristocráticas y cometía toda clase de atropellos. Este Carnaval candombero y desaforado, que provocaba la consternación de las autoridades, fue prohibido por tres virreyes y por dos gobiernos patrios, pero sólo el aparato policial de Rosas (después de haberlo utilizado para venganzas políticas) logró suprimirlo a partir de 1844.

• El renacimiento versallesco de fin de siècle. La clase alta de Buenos Aires se apoderó del Carnaval después de Caseros, inauguró los corsos floridos de Palermo y suntuosos bailes en el Colón,; en el Club del Progreso y en el Club del Plata. Su conciencia intranquila la forzaba a copiar al Momo negro en sofisticadas comparsas de 300 jovencitos bien, que se paseaban con el rostro tiznado e imitando danzas africanas.

• El Carnaval apócrifo del aluvión inmigratorio. Entre 1910 y 1920, una nueva clase media y obrera surgida del aporte europeo, que carecía de continuidad étnica con el grupo propulsor de las mascaradas porteñas, se adueñó de los corsos. Mientras el aristócrata se iba a pasar los carnavales a la estancia, las vísperas de la cuaresma volvían a ser violentas, sin la autenticidad morena. Es el corso de la grosería que caricaturiza lo que antaño fue señal de politesse; la serpentina se troca en arma arrojadiza, el papel picado sirve para introducirlo en la boca y en los ojos del adversario.

• La agonía del Carnaval. Funcionarios municipales y policías pretenden coartar los excesos, se reclama cordura, se persigue la industrialización inescrupulosa (las bolsitas de papel picado deben ser todas de un mismo color para que los comerciantes no lo recojan del suelo y lo vendan otra vez). Después de la revolución del 30, José Guerrico, intendente de Uriburu, auspicia una resurrección del Carnaval aristocrático con un gigantesco corso en la Avenida de Mayo, bajo el lema de "¡siembre alegría!" Su triunfo es efímero. La era que comienza en 1943 ve con sospecha la subversión carnavalesca y cuando, diez años después, Perón quiere reavivarla por decreto, el regocijo regimentado le resulta fúnebre. La extinción de la locura de los antifaces y las serpentinas —sostiene melancólicamente Rosemberg— es irreversible.

Mientras los empleados de la comuna procedían en la última semana a izar artefactos luminosos en diez zonas estratégicas de la ciudad, frente a las boleterías del ferrocarril Mitre, en Retiro, serpenteaban interminables columnas humanas. Centenares de norteños, especialmente fámulas de ojos soñadores y tez color aceituna, se apretujaban para asegurarse pasajes a La Rioja, Salta y Santiago del Estero. Allá no rige el intendente Rabanal, pero los carnavalitos de quena y caja todavía mantienen una sólida, masiva, ululante vigencia de pueblo.

revista Primera Plana

23 de febrero de 1965

|